【9月9日(火)開催】全国小規模保育協議会東海チャプター主催 勉強会・懇親会のご案内

9月9日(火)、当協議会の地方理事会(リアル開催)の後、15時から東海エリアの地域グループ「東海チャプター」が勉強会を行います。

【勉強会ワークショップ】

日付;9月9日(火)

時間:15:00~17:00

費用;無料(会員・非会員とも)

会場;ウィンクあいち 1207号室(愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38)

場所;希望者へ別途お知らせ(名古屋駅付近予定)

時間;17:30~

金額;5,000円程度

【参加申込フォーム】

https://shorturl.at/7yoCR

東海地域の小規模保育や企業主導型保育の運営のヒント、こども誰でも通園制度など、テーマを設け、各理事が寄り添うワークショップです。

この機会に是非参加下さい!

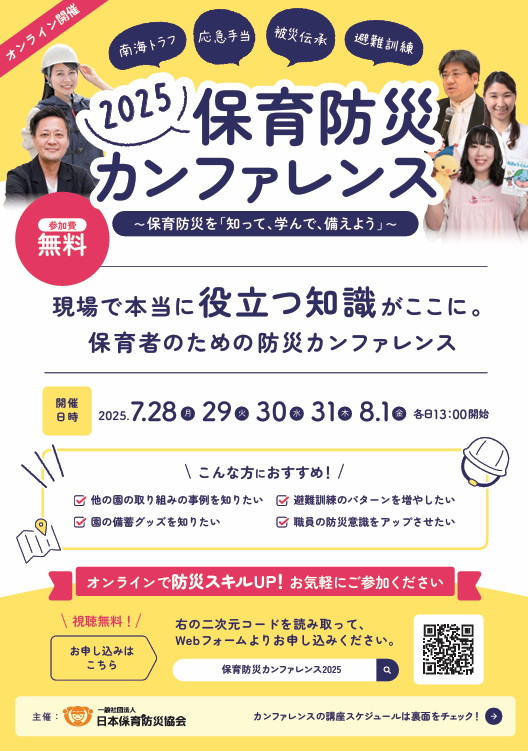

【会員・一般向け】オンラインイベント開催のご案内「保育防災カンファレンス2025」

【2月1日(土)開催】全国小規模保育協議会主催 研修会のご案内

保育園の多機能化をテーマに、高松の複合保育施設「にこにこ保育教育研究センター」を見学します!

訪問看護との連携による医療的ケア児支援の事例紹介も!

ポスト待機児童を迎えて、全国の保育事業者にとって変革期がやってきています。

小規模保育園をハブとした地域子育てネットワークについて、一緒に考えてみませんか?

会員の皆様は参加費無料!研修会後には懇親会もありますよ!

ぜひ高松でお会いしましょう!

●開催日時:2025年2月1日(土)

①施設見学:14:00~16:00 小規模保育の多機能化事例の発表

② 研修 :16:00~17:30 訪問看護を活用した医療的ケア児保育の提供

●場所:にこにこ保育教育研究センター

〒761-8073 香川県高松市太田下町2350-1(ことでん伏石駅 徒歩3分)

●研修テーマ:小規模保育の多機能化事例に学ぶ ~小規模保育をハブとした地域子育て拠点の創造~

●参加費:協議会会員 無料、法人正会員からの紹介 無料

参加希望の方は、以下のフォームから申し込みをお願いします!

URL:https://forms.gle/hPipHGkvxD1m7Eos7

※申し込み期限:2025年1月25日(土)

【11月2日(土)開催】全国小規模保育協議会主催 研修会のご案内

当会理事の駒崎弘樹が講師となり、「こども誰でも通園制度」や保育園の多機能化についての国の動向、小規模保育協議会の提言を中心に、保育の未来についてお話しします。

参加費は無料!オンライン参加も可能です!

研修後には懇親会も予定しているので、他事業者さんとも語り合える貴重な機会です。

ぜひ福岡で、皆様とお会いできると嬉しいです!

●開催日時:2024年11月2日(土)

研修会:14:00~16:30(受付 13:30~)

●場所:TKP博多駅前シティセンター ホールA

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル8階

(懇親会の場所は後日お知らせします!)

●参加方法:会場での参加も、Zoomでのオンライン参加もOK!

●研修テーマ:「小規模保育の未来にむけて」

●参加対象:小規模保育協議会の会員・非会員の方

●参加費:無料

イベントの詳細はこちら

参加希望の方は、以下のフォームから申し込みをお願いします!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ZO8EKz3VfDCNpZzsr3fAh6IfAIPgVZdlg2VjIvQjR826zQ/viewform

※申し込み期限:10月31日(木)

何かご不明な点があれば、添付の連絡先からお気軽にお問い合わせくださいね。

ポスト待機児童を迎えて、全国の保育事業者にとって変革期がやってきています。

その中で、今後の小規模保育のあり方について、改めて考えていく必要があります。

今年、試行的事業が始まった「こども誰でも通園制度」や、保育園の多機能化についての国の動向、

協議会で行ってきた提言についてお話しし、一緒に考えていきましょう!

【11月11日(月)開催】全国小規模保育協議会主催 研修会のご案内

会員各位

お世話になっております。全国小規模保育協議会事務局です。

2024年11月11日(月)オンラインにて、当会主催の研修会を以下内容にて実施いたします。

対象者は会員、会員からの紹介の非会員です。

奮ってのお申込みお待ちしております。

開催日時:2024年11月11日(月)

研修会:13:30~15:00

開催方法:オンライン(zoom)

研修会内容:「3歳未満児保育におけるかかわりを考える」

―子どもを支える関係性と環境ー

参加対象:小規模保育協議会 会員+会員からの紹介の非会員

参加費:無料

詳しくは添付のご案内チラシを御覧ください。

【会員の方へ】『養成校+認定こども園+小規模保育所 合同研修会2024』開催のお知らせ

◆昨年に引き続き今年度も開催決定◆

養成校の皆様に【認定こども園】と【⼩規模保育所】の特長をより理解して頂き、学⽣がより広い選択肢から適材適所の就職ができるよう、養成校・認定こども園・小規模保育所の交流会/研修会を企画いたしました。

※養成校の教諭の方、進路指導担当者の皆様のご参加もお待ちしております!

※小規模保育所からのお申込は弊会の会員様が対象となります

<開催概要>

「養成校+認定こども園+小規模規模保育所 合同交流研修会 2024」

【開催日時】 2024年8⽉7⽇(水)13:45〜16:30(受付開始13:30~)

【場 所】アルカディア市ヶ⾕ 私学会館 https://www.arcadia-jp.org/

【参 加 費】無料

【内 容】

・第1部 : 認定こども園・⼩規模保育園の制度と特徴、フィットする学⽣像についてプレゼン

・第2部 : 合同ワークショップ / 養成校担当者と保育事業者の交流会

◆詳細はこちら

◆お申し込みはこちら

※リンク先のフォームより7月26日(金)18時までにお申し込みください。

皆さまのご参加をお待ちしております!

【8月3日(土)開催】全国小規模保育協議会主催 研修会のご案内

会員各位

お世話になっております。全国小規模保育協議会事務局です。

8月3日(土)仙台にて、当会主催の研修会を以下内容にて実施いたします。

講師は当会理事の橋本浩一氏(株式会社リアリノ代表取締役)です。

非会員の方もご参加可能です。奮ってのお申込みお待ちしております。

開催日時:2024年8月3日(土)

研修会:13:30~16:30 懇親会:17:30~20:00

開催場所:研修会「TKP仙台西口ビジネスセンター」

(仙台市青葉区本町1-5-31 シエロ仙台ビル3F)※JR仙台駅 徒歩5分

懇親会 「未定」※仙台駅周辺で設定し後日ご案内します。

開催方法:会場でのリアル参加 or Zoomでのオンライン参加

研修会内容:「小規模保育園経営 経営管理・財務セミナー」

参加対象:小規模保育協議会 会員+会員からの紹介の非会員

参加定員:50名(会場)

参加費:無料

申込方法など詳しくは添付のご案内チラシを御覧ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

v1_page-0001.jpg)

【開催報告】第12回通常総会、特別企画研修会を開催しました

5月26日(日)第12回通常総会を開催いたしました。

今年度はリアルで開催して欲しいという声に応え、大阪の会場をお借りし、オンライン(zoom)を併用したハイブリッドで行いました。

Ⅰ.日 時:令和 6 年 5 月 26 日(日)13:00~17:00

Ⅱ.開催方法:会場またはオンライン(zoom)

Ⅲ.場 所:アットビジネスセンターPREMIUM新大阪 9階会場

13:00~13:55 通常総会

13:55~15:00 チャプター報告会、賛助プログラムメンバーPRタイム

15:00~17:00 研修会

▼通常総会

会員数200団体中、出席37団体、委任105団体、合計142団体で定足数を満たし、本総会は成立していることを確認しました。

*議長選出

冒頭、司会より議長の選出について提案があり、会員の安藤準佑様を拍手多数により選任し議案の審議に入りました。

*議事録署名人の選任

議長より議事録署名人に上野理事長、伊知地るみ様を選任いたしました。

*書記の任命

議長より書記として茅野仁を指名し、承認を得た。

*議事及び議決の結果は以下のとおりです。

全ての議案が賛成多数をもって承認されました。

【第1号議案】2023年度事業報告

【第2号議案】2023年度決算報告・収支差額処分案・監査報告

【第3号議案】2024年度 事業計画(案)の決定

【第4号議案】2024年度 予算(案)の決定

【報告事項1】理事長、副理事長の交代

【報告事項2】役員の改選、新任

7/1から理事長に就任される中陳理事から所信表明

任期満了で退任する役員に向けて、上野理事長からサプライズの花束の贈呈があり、会場から拍手が上がりました。

最後にオンライン参加者で集合写真

お忙しい中、参加いただいた会員の皆さま、委任状をご提出してくださった会員の皆さま、ご協力ありがとうございました。

▼チャプター活動報告、賛助プログラムメンバーPR

通常総会後、各チャプターから2023年度活動報告と2024年度計画について発表いただきました。

<地域チャプター>

仙台チャプター・東京チャプター・まちだチャプター・横浜チャプター・東海チャプター・京都チャプター・関西チャプター

<テーマチャプター>

実践本チャプター・企業主導型&認可外チャプター・医ケアチャプター

行政との意見交換会や要望書の提出、定例会や研修会、養成校との交流会など、今年度も様々な活動が予定されており、今後も楽しみな各チャプターの報告でした。

続いて、当会理念に賛同し活動をご支援いただいている企業(賛助プログラムメンバー)様から、保育所等で利用可能なサービス等をご紹介いただきました。

株式会社京王エージェンシー

オイシックス・ラ・大地株式会社

▼研修会

総会特別企画として、『小規模保育のサバイバル』と題し、当会の歴代理事長に登壇いただき2つのテーマでセッションを行いました。

・小規模保育園の多様な選択 BABYJOB(株)代表 上野 公嗣氏

・今後の小規模保育についての在り方 フローレンス会長 駒崎 弘樹氏

オンライン参加のみなさまには、部分的にネット環境が不安定になることがあり、お聞き苦しい部分もあったかと思います。改めてお詫びいたします。

限られた時間ではございましたが、参加者から多数のご意見や質問があがり、活発な意見交換ができました。

研修後のアンケートの一部をご紹介させていただきます。

ーーー

・初めて参加させて頂きました。初めて聞く事や知る事、共感する事や心が奮い立つ様な事、 様々なお話を聞くことが出来て、とても為になる貴重な時間となりました。

・普段から知りたい事、気になっている事であるけれどなかなか人に聞けない事という様な内容の話しがお聞き出来て良かった

・なかなか横の繋がりを築きにくいと感じていた、小規模&企業主導型保育の具体的かつ有益な情報交換ができる場所を感じることができ、とても嬉しかったと共に、有意義な時間でした。

・子どもが減っていく中で、生き残りは難しいと感じている小規模保育ですが、始めた思いはみんな同じだということを改めて感じた今回の総会&懇親会でした。これからも励まし合 い、協力し合えるような組織であり学びができると嬉しいです。

ーーー

皆さまの声を受け、今後もできるだけリアル開催を増やし、ここでしか聞けないといった話や職員の皆さんが参加できるような研修など、様々な学びの機会を企画していきます。

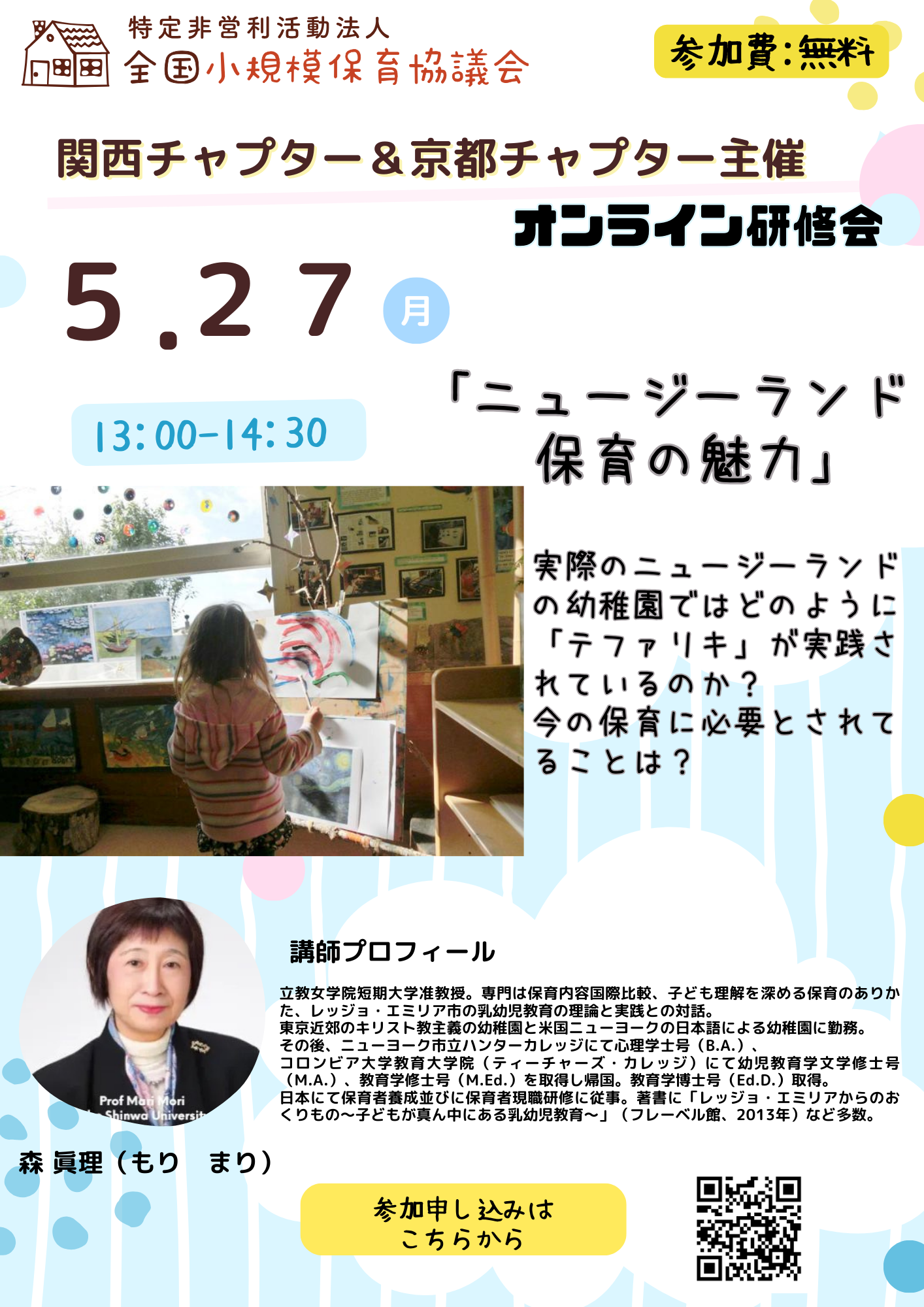

【会員・一般向け】オンライン研修会開催のご案内「ニュージーランド保育の魅力」

関西チャプターからのご案内です。

総会の次の日になりますが!なななんと!

もりまり先生からニュージーランドの研修会を開いて頂けることになりました!

ニュージーランドの保育って?と興味あるかた研修会に気軽にご参加ください☆

■開催概要

【開催日】 5月27日

【時 間】 13:00~14:30

【テーマ】 「ニュージーランド保育の魅力」

【講 師】 森 眞理(立教女学院短期大学准教授)

【参加費】 無料

【参加対象者】会員、一般の方

☆zoomにてニュージーランドの保育研修会を開催します☆

お申込みフォーム☆↓

https://forms.gle/WG4nzLhM74w5i7eh8

随時参加可能です☆

トピック: ニュージーランドの保育研修会

時刻: 2024年5月27日 12:45 PM 大阪、札幌、東京

参加 Zoom ミーティング

https://us02web.zoom.us/j/85626651796?pwd=WFFGMGNWMjM5RytockNPWlE2dEZOZz09

ミーティング ID: 856 2665 1796

パスコード: 835941

■問い合わせ

全国小規模保育協議会事務局

0909小規模保育のいま これから.pdf

0909小規模保育のいま これから.pdf