令和6年度、駒崎理事がこども家庭庁の下記審議会に参加し、提言した内容の一部をご紹介します。

●子ども・子育て支援等分科会(第6~9回)

●こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第1~4回)

●保育人材確保懇談会(第2回)

1.こども誰でも通園制度について

令和6年6月に成立した「こども誰でも通園制度」について、その詳細が話し合われ、弊会からも提言をしました。

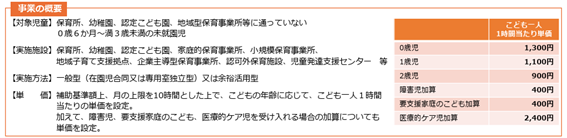

(1)補助単価

こどもひとりあたり一律1時間あたり850円とされていた単価について改善を求めてきました。また、制度の安定的な運用のため、1時間あたりの利用に紐づかないベースの運営費の補助を求めてきました。

【課題】「1時間あたり」の補助だけでは事業者は安定した運営ができず、こども誰でも通園制度の実施を諦めてしまいます。

【要望】加算をもうける、ベースとなる運営費を補助するなど少なくとも公定価格と同等の収入を得られる仕組みにしてください。

(2024年10月30日第3回検討会構成員提出資料より)

その結果、12月27日に示されたこども家庭庁令和7年度予算案において

◎障害児(400円)に加え、医療的ケア児(2400円)・要支援家庭(400円)に加算が措置されました。

◎年齢ごとの単価が変更になりました。(0歳1,300円、1歳1,100円、2歳900円)

(資料2 令和7年度こども家庭庁当初予算案(参考資料)(PDF/7.4MB) より)

補助単価は当初より増額となりましたが、安定的な運営のためのベースとなる補助については、今後も要望していきます。

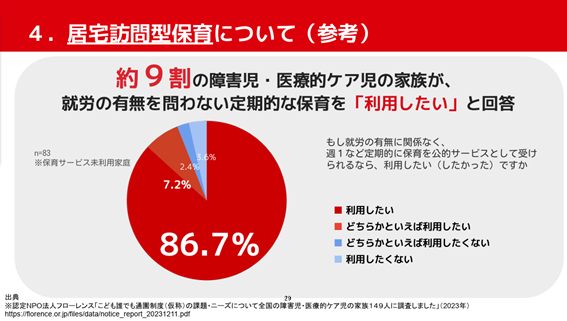

(2)居宅訪問型保育(医ケア児・障害児等への対応)

【課題】現時点(※令和6年9月)で、居宅訪問型保育は、こども誰でも通園制度の対象となっていません。フローレンス実施の障害児・医療的ケア児の保護者アンケートでは9割が「就労の有無を問わない定期的な保育」を望んでおり※、居宅訪問型保育は、親子だけの閉塞した時間・空間に「保育のプロ」が入ることで、遊びや刺激によってこどもの育ちを支えることができると考えます。

(※認定NPO法人フローレンス「こども誰でも通園制度(仮称)の課題・ニーズについて全国の障害児・医療的ケア児の家族149人に調査しました」(2023年))

【要望】「こども誰でも通園制度」は、すべてのこどもを対象にした制度です。だれも置き去りにしないよう、居宅訪問型保育を対象としてください。

(2024年9月26日第2回検討会構成員提出資料より)

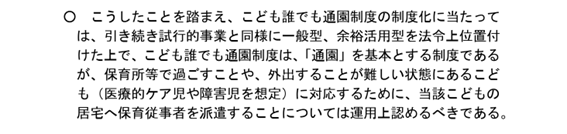

◎保育従事者を「居宅に派遣する運用」が可能になりました

(こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会における取りまとめ(PDF/350KB)より)

運用上、「こども誰でも通園制度」の対象となる園から、保育従事者の派遣を認める。しかし、「居宅訪問型保育事業」は引き続き「こども誰でも通園制度」の対象外。ということになります。実際に利用者のニーズに合った制度として運用していけるのか、ひきつづき注目し、要望していきます。

また、居宅訪問型保育に限らない、通園が難しいこどもへの支援策も要望しています。

【課題】

(1)家族の事情によって送迎が難しい場合

こども本人に障がいや疾患がなくとも、保護者に慢性的な疾患があったり、疾患や障害により外出の難しいきょうだいがいる場合、保護者が外出が難しかったり、障害のあるこどものケアから離れられないことがあります。

(2)こども本人に医療的ケアがある場合

未就学のこどもの場合、通園、通所についての移動支援制度がなく、基本的に保護者が担うのが現状です。

【要望】

登園を希望しているにもかかわらず、既存の支援では移動手段がないために、登園が叶わないおそれがあるこどもも、「こども誰でも通園制度」の利用につながるような仕組みの整備をお願いします。

(令和7年3月4日第9回 子ども・子育て支援等分科会構成員提出資料より)

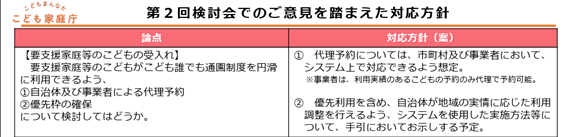

(3)総合支援システム(要支援家庭への対応)

【課題】「こども誰でも通園制度総合支援システムのイメージ」が示されましたものの、要支援家庭の預かりの際に必要な、事業所と市区町村の連携の記載がありません。要支援家庭を考慮に入れず、利用者の決定方法や利用申請ルートが全国で固定化されると必要な支援が届かないおそれもあります。

【要望】事業者と市区町村の連携が可能となる、予約システムにしてください。

例

①利用者の決定方法:先着順ではなく要支援家庭等を受け入れる枠を確保できる仕組みが必要

②利用申請ルート:行政や園が要支援家庭を見つけた際に、申請を代行できる仕組みが必要

(2024年9月26日第2回検討会構成員提出資料より)

◎要支援家庭への代理予約、優先利用ができるようになる方針が示されました

(第3回検討会資料 資料5:総合支援システム(PDF/1.2MB)より)

(4)受け入れ可能年齢

現状、「0歳6ヶ月~満3歳」とされている受け入れ可能年齢について、変更を求めています。

【課題】0歳6ヶ月未満のこどもへ虐待等を未然に防ぐには、量・質の面から十分とは言い難い状況です。既存事業(通常保育、一時預かり、伴走型相談支援や産後ケア事業)と「こども誰でも通園制度」を併存させ、親、こども双方への重層的な支援とすることができないでしょうか。

【要望】0歳6ヶ月未満の場合は、親子通園や慣らし保育を条件として、受入可能な園だけでも、受け入れを認めてください。

(2024年12月26日第4回検討会構成員提出資料より)

この要望については、国の対応に変化はなく、今後も要望を続けていきます。

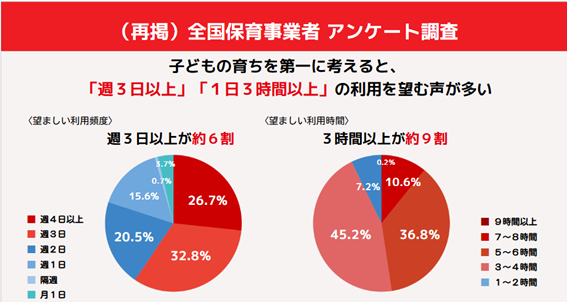

(5)利用時間

かねてからアンケート調査や、検討会でも「足りない」と指摘されていたこどもひとりあたりの利用時間10時間/月について、独自に拡充している自治体の事例を示し、国制度での拡充を求めてきました。

【課題】独自に利用時間を上乗せしている自治体の費用は、各自治体が負担しており自治体間の格差を広げています。

【要望】利用時間を上乗せしている自治体に、「追加補助」による支援をお願いします。

(2024年6月24日第1回検討会構成員提出資料より)

こちらの要望についても、国の対応に変化はなく、今後も要望を続けていきます。

2.そのほかの子育て政策について

主にこども子育て等支援分科会にて提言してきた内容になります。

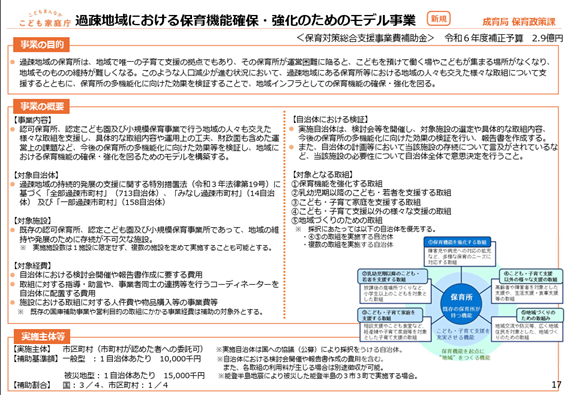

(1)保育の多機能化

小規模保育協議会がこれまで訴えてきた「保育園多機能化」について、

◎令和6年度補正予算で過疎地の保育所の多機能化モデル事業ができました(新規)

(令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(令和6年12月17日)(PDF/3.7MB)より)

今後は過疎地以外でも実施が可能となるよう要望すると共に、具体例として福祉避難所としての活用を提言しています。

・保育園多機能化のための補助を過疎地域以外にも拡大してください

【課題】経営悪化による保育園の突然の閉園は、都市部でも起こっています。保育園が定員割れで潰れてしまっては地域の親子への支援ができません。

【要望】保育園を多機能化するための補助を、過疎地域以外にも拡大してください。

(2024年12月19日第8回子ども・子育て支援等分科会委員提出資料より)

・こどものための福祉避難所を増やすために、保育園多機能化の一貫として、保育園を福祉避難所にできるような制度を整えてください。

【課題】災害大国である日本において、避難所の環境改善は大きな課題です。特に乳幼児・妊産婦・障害児・医療的ケア児等、生活に特別な配慮が必要な人々(以下、要配慮者)とその家族は、生活環境が整っていなかったり、日常と異なる環境である避難所で長期間過ごすと、健康を害することがあります。こどもたちでも安心して過ごせる場所が必要です。

【要望】各地域にあり、日々こどもが過ごす場所として設計されている保育園は、地域のこどものための福祉避難所として最適です。身近な保育園が、緊急時にも利用できる福祉避難所となることで、地域の親子の安心安全を守ることにつながります。保育園を福祉避難所として活用する場合、その施設を維持するための補助制度(加算)を創設してください。

(2024年10月17日第7回子ども・子育て支援等分科会委員提出資料より)

(2)小規模保育の運営

小規模保育所のよりよい運営のために、以下の要望をしました。

・保育施設の情報公開における「ここdeサーチ」の課題を解消してください。

【課題】情報が不正確であるにも関わらず、施設側に編集権がなかったり、新制度施設や認可外などの公開項目の課題が散見されます。特に小規模保育所は運営費における賃借料補助や施設単位の補助の割合が増大しがちであり、人件費比率などが大型園と大きく乖離した数値が出る場合があります。

【要望】保育施設の情報公開において、正確で公平な施設情報を目指してください。特に、施設類型や規模、法人類型によって測定の基準が異なることに配慮した形での公表を求めます。保護者の判断材料として提供するのであれば、ミスリードになります。情報の正確性と公平性、類型による特性に配慮した提供をしてほしいと思います。

(2024年8月2日第6回子ども・子育て支援等分科会委員提出資料より)

・小規模保育事業で、一定の条件下で施設長の保育従事者との兼任を認めることで、こどもの安全を守りながら保育士の労働環境を改善してください。

【課題】定員19名以下の小規模保育事業では、早朝や夕方にこどもが1名という状況があります。正規職員が少ないことによる働き手の負担や、人手不足でパートの確保が難しいことも課題です。

【要望】小規模保育事業において、こどもが1人になる早朝や夕方に、保育士資格をもつ場合に限り、施設長の兼任を認めてください。

(2025年3月4日第9回子ども・子育て支援等分科会委員提出資料より)

・小規模保育事業で、1歳児配置加算の要件(3)を対象外とする例外を認め、園の配置改善を後押ししてください。

【課題】令和7年度予算案において「1歳児配置改善加算」が措置されました。1歳児の配置改善を進めてくださり、ありがとうございます。しかし、「 施設・事業所の職員の平均経験年数が10年以上」という条件を設けることは、職場環境改善を進めている施設・事業所に対し、特に小規模保育所において、適切ではありません。

【要望】小規模保育事業において、配置を改善し、職場環境改善や質の高い保育に取り組む意欲のある事業所から、機会を奪わないでください。1歳児配置加算の条件(3)について、平均の影響が大きい小規模保育事業や職員数が一定数以下の施設では、対象外としてください。

(2025年3月4日第9回子ども・子育て支援等分科会委員提出資料より)

・小規模保育事業にS型を創設することを提案します。

【課題】全国的な保育ニーズが減少傾向に転じる中、すべてのこどもに保育をうける権利を保証するためには、今後は地域ごとのより細かいニーズ(マイクロニーズ)に対応する、スピーディーな立ち上げと撤退が可能な保育形態が必要です。

【要望】そこで、小規模保育事業でも、既存の3類型(A~C型)の他に、定員2~9名で、施設要件にとらわれない新たな類型「小規模保育事業S型」を追加することを提案します。保育の質を担保するために、職員全員が保育士資格を持つこととします。

(2025年3月4日第9回子ども・子育て支援等分科会委員提出資料より)

(3)保育士等の処遇改善

保育士の処遇改善についてもより実効性のある内容となるよう提言しています。

・保育士等の処遇改善について2つの提言

(1)算定方法を「在園児数×単価」ではなく「定員×単価」にしてください。

【課題】基本分単価は、認可定員ではなく在園児数(実際に保育園に在籍しているこどもの数)をもとに計算されます。この算定方法では、定員割れしている施設においては処遇改善の効果が限定的になってしまいます。

【要望】処遇改善は、在園児数ではなく定員に連動する仕組みにしてください。

(2)処遇改善によって、認可保育園等の保育士と、それ以外で働く保育士の格差が広がらないようにしてください。

【課題】国の処遇改善等加算は公定価格を通じておこなわれ、施設型給付に基づく認定こども園、幼稚園、保育所等が対象です。一時預かり事業・病児保育事業・放課後児童クラブ等には、国の処遇改善の基本分単価等の引上げは適応されますが、処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの部分は適応されず、同じ資格を持っていても、働く場所で格差が生じています。

【要望】保育士という専門性を持つ人材が、あらゆる子育て支援事業において役割を発揮するためにも、処遇改善によって、認可保育園で働く保育士と、それ以外の保育士の格差を広げない仕組みにしてください。

(2024年12月19日第8回子ども・子育て支援等分科会委員提出資料より)

弊会では、今後もすべてのこどもによりよい小規模保育の形を実現するため、政策提言をつづけていきます。

それぞれの提言について、詳細はこども家庭庁HPを御覧ください。

発言の様子はこども家庭庁のYouTubeでもご覧いただけます。

子ども・子育て支援等分科会

第9回(令和7年3月4日)

第8回(令和6年12月19日)

第7回(令和6年10月17日)

第6回 (令和6年8月2日)

こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会

第4回(令和6年12月26日)

第3回(令和6年10月30日)

第2回(令和6年9月26日)

第1回(令和6年6月26日)

保育人材確保懇談会

第2回(令和6年11月29日)