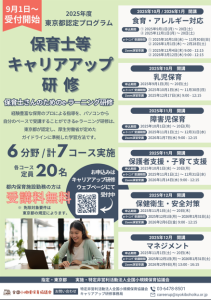

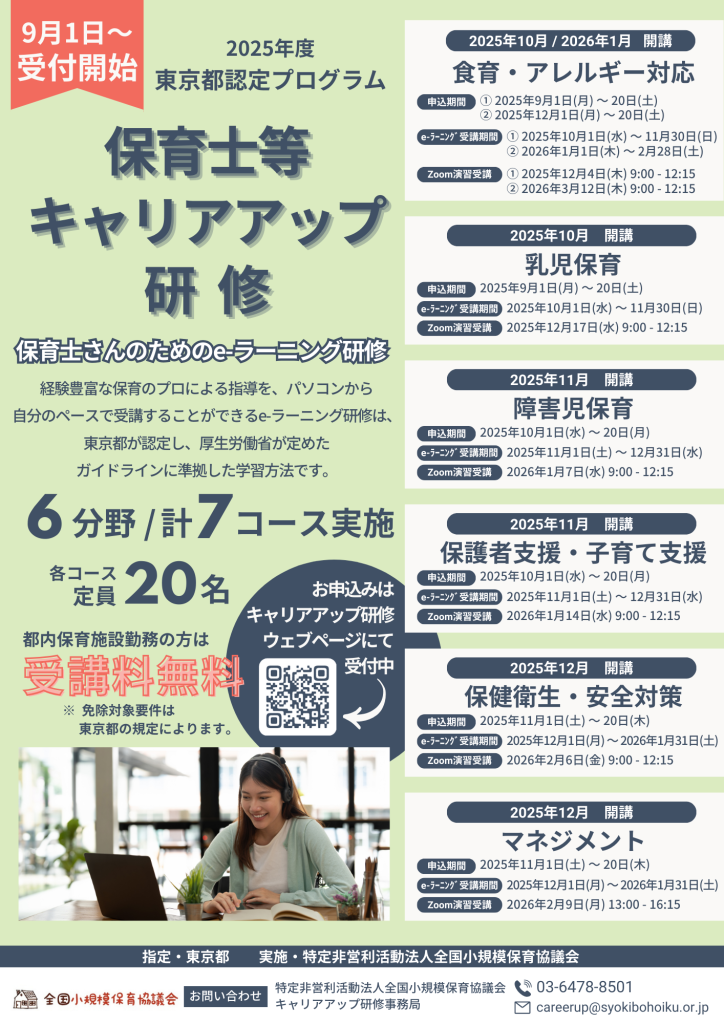

【2025年度】最終受付中「保育士等キャリアアップ研修」実施のご案内

【12月16日(火)仙台で開催】全国小規模保育協議会 研修会のお知らせ

【報告】『養成校+認定こども園+小規模保育所 合同交流会2025』

【報告】東京チャプター・町田チャプター「養成校+認定こども園+小規模保育所 合同交流会2025」開催しました

養成校+認定こども園+小規模保育所 合同交流会2025

1.開催概要

- 日 時:2025年9月12日(水)14時00分~17時20分

- 会 場:キタムラホールディングス 16F イベントスペース

(東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング16階)

2.開会あいさつ

東京都認定こども園協会 小山会長より、開会のあいさつが行われました。

3.第1部:園現場からのプレゼンテーション

(1)小規模保育園ってどんなところ?

- 登壇者:橋本 英気 氏(おうち保育園あさがや 園長)

- 小規模保育園は、2015年度より「子ども・子育て支援法」に基づき国の認可事業として位置づけられております。

- 少人数制で一人ひとりに寄り添った保育が可能であり、子どもの興味や個性に合わせた保育、保護者へのきめ細かな支援ができることが特徴です。

- 一人ひとりとじっくり関わりたい、乳児保育や保護者支援に関心がある学生に向いている職場であることが紹介されました。

(2)認定こども園について

- 登壇者:矢口 政仁 氏(認定こども園 高ヶ坂幼稚園 園長)

- 認定こども園は、幼稚園と保育所の両機能を併せ持ち、保育士・幼稚園教諭・看護師・栄養士など多職種が協働して保育・教育にあたる施設です。

- 保育の必要性の有無を問わずすべての乳幼児を受け入れ、学童保育や子育て支援、フードパントリー、職場体験活動など多彩な事業を展開しています。

- 保育教諭はクラス担任として複数幼児を受け持ち、乳幼児保育・学童・未就園児支援など幅広く関われること、職員が「一番輝ける場所」を見つけられるよう支援していることが紹介されました。

- 今後の課題として、中高生が子どもと触れ合う機会を作り、保育職への関心を高めることの必要性が示されました。

4.第2部:行政・養成校から

(1)子ども家庭庁 成育局

- 講師:教育・保育専門官/保育指導専門官 馬場 耕一郎 様

- 0〜5歳人口は2000年以降減少が続いており、2024年時点では2020年比で約80%となっている現状が報告されました。

- 2025年度からは、地域ニーズに応じた質の高い保育の確保、すべての子どもと子育て家庭の支援、保育人材確保とテクノロジー活用が重点方針として示されました。

- 「こども誰でも通園制度」についても説明があり、在宅で過ごす0〜2歳児を対象に、遊びや発達援助・保護者相談を行う取り組みであること、園の魅力発信や将来の園児確保にもつながることが紹介されました。

- 保育士の負担軽減策として、指導計画は「長期(年・期・月)」と「短期(週・日)」でよく、月案は必須ではないことが改めて示されました。

(2)東京都福祉局 子供・子育て支援部

- 講師:保育支援課長 立澤 文敏 様

- 都内の就学前児童数は減少傾向にある一方で、保育サービス利用率は上昇し、待機児童数は減少している現状が報告されました。

- 令和7年度の施策として、量的拡大から質的向上への転換が打ち出され、宿舎借上げ支援や業務負担軽減支援(260万円/園)、保育士キャリアアップ補助、メンタルヘルス研修、高校生向け保育職場体験など、多様な支援策が紹介されました。

(3)明星大学 教育学部 教育学科

- 講師:全国保育士養成協議会理事 松川 秀夫 先生

- 養成校では、2020年頃までは志望者が多かったものの、直近3年間で大幅に減少していることが報告されました。

- 志望者減少の要因として、不適切保育の報道、労働環境への不安、保護者が子どもにストレスの多い職を選ばせたくないという思いが挙げられました。

- 今後の対応として、体験講座や現役保育者の学校訪問、長期的な進路支援、他職種との比較による保育職の魅力発信などが必要であると提言されました。

- また、少子化時代における若者支援・子ども支援として、養成校の学費支援や保育士養成専用補助金の創設をこども家庭庁に要望していることも紹介されました。

5.第3部:交流会・グループワーク

- 保育職への関心を高めるために、以下のような意見交換が行われました。

(1)興味を持つきっかけ

- 小中高生が子どもと触れ合う機会をつくる(職場体験等)

- 学校教員(特に家庭科教員)に保育の仕事を知ってもらう

- ドラマ・CM・漫画・アニメなどメディアを活用

- 地域に異年齢交流ができる場を設ける

(2)進路指導教員・保護者へのアプローチ

- メディアによる保育のイメージアップ

- 待遇改善・働きやすい職場環境であることを伝える

- 学校側に職場体験をしてもらい理解を深めてもらう

- 「AIには代替できない」「安定している」職業であることを伝える

(3)持続可能な人材確保に向けた提案

- 養成校の学費無償化

- シルバー人材の活用

- 勤務時間を7時間程度に短縮

- 外国人在留者が資格取得できる制度整備

- 資格制度の見直し(準保育士・一元化・修学期間に応じた区分)

- 働きながら資格取得・キャリアアップできる環境整備

6.閉会あいさつ

全国小規模保育協議会 中陳理事長より、閉会のあいさつが行われました。

【2025年度】「保育士等キャリアアップ研修」実施のご案内

【9月9日(火)開催】全国小規模保育協議会東海チャプター主催 勉強会・懇親会のご案内

9月9日(火)、当協議会の地方理事会(リアル開催)の後、15時から東海エリアの地域グループ「東海チャプター」が勉強会を行います。

【勉強会ワークショップ】

日付;9月9日(火)

時間:15:00~17:00

費用;無料(会員・非会員とも)

会場;ウィンクあいち 1207号室(愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38)

場所;希望者へ別途お知らせ(名古屋駅付近予定)

時間;17:30~

金額;5,000円程度

【参加申込フォーム】

https://shorturl.at/7yoCR

東海地域の小規模保育や企業主導型保育の運営のヒント、こども誰でも通園制度など、テーマを設け、各理事が寄り添うワークショップです。

この機会に是非参加下さい!

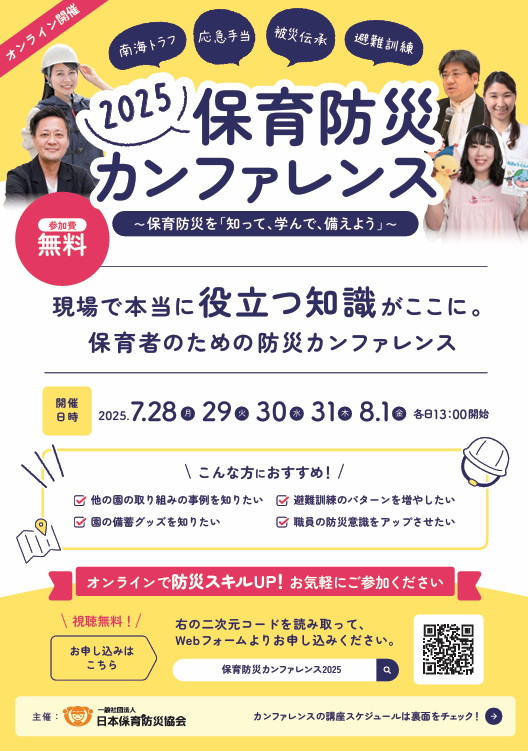

【会員・一般向け】オンラインイベント開催のご案内「保育防災カンファレンス2025」

【会員の方へ】全国小規模保育協議会 通常総会及び研修会開催のお知らせ

5月17日、沖縄の会場とオンラインのハイブリッドで開催予定の通常総会及び研修会を開催いたします。

総会後、各チャプターの取り組み、賛助プログラムメンバーによる紹介タイムもございます。

また、例年恒例の通常総会特別企画の研修会は、NHKEテレ「すくすく子育て」、

子ども向け番組の監修など多方面でご活躍中の井桁容子先生をお招きし、

「小規模保育園だからこそ構築できる信頼関係」というテーマでご講演いただきます。

研修会終了後には、同会場で懇親会も準備しております。

ぜひ多くの方にご参加いただきたく、ご都合がつく方は奮ってご参加ください。

ーーー

1.日程

2025年5月17日(土)

2.会場

Bistro YOSHIHIKO

沖縄県那覇市松山町2丁目15-1(グリーンリッチホテル&カプセル那覇内2F)

3.特別企画 研修会

「小規模保育園だからこそ構築できる信頼関係」

登壇者 井桁容子先生(保育SoWラボ代表、非営利団体コドモノミカタ代表理事)

研修会の詳細は添付のチラシをご覧ください。

参加費は無料です。お申込は添付のチラシのQRコードからお申し込み下さい。

4.タイムテーブル

12:40~ 開場、受付

13:00~ 通常総会 ※総会は正会員のみ

14:00~ チャプター報告、賛助プログラムメンバー紹介タイム

15:00~ 研修会受付

15:30~ 研修会

17:00~ 閉会

–会場片付け、セッティング–

17:30頃~ 懇親会(総会、研修会と同一会場)

※当日の進行状況により、タイムテーブルが若干前後する可能性がございます。

ーーー

通常総会の議案書及び出席・欠席(委任状)フォームは、5月上旬に改めて

送付いたします。

ご多忙の折とは存じますが、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

何卒よろしくお願い申し上げます。

問い合わせ先:全国小規模保育協議会事務局

mail: jimukyoku★syokibohoiku.or.jp(※★を@に置き換えてください)

【5月17日(土)開催】全国小規模保育協議会通常総会及び研修会開催のお知らせ

【会員の方へ】全国小規模保育協議会 通常総会及び研修会開催のお知らせ

5月17日、沖縄の会場とオンラインのハイブリッドで開催予定の通常総会及び

研修会を開催いたします。

総会後、各チャプターの取り組み、賛助プログラムメンバーによる紹介タイムもございます。

また、例年恒例の通常総会特別企画の研修会は、NHKEテレ「すくすく子育て」、子ど

も向け番組の監修など多方面でご活躍中の井桁容子先生をお招きし、「小規模

保育園だからこそ構築できる信頼関係」というテーマでご講演いただきます。

研修会終了後には、同会場で懇親会も準備しております。

ぜひ多くの方にご参加いただきたく、ご都合がつく方は奮ってご参加ください。

1.日程

2025年5月17日(土)

2.会場

Bistro YOSHIHIKO

沖縄県那覇市松山町2丁目15-1(グリーンリッチホテル&カプセル那覇内2F)

3.特別企画 研修会

「小規模保育園だからこそ構築できる信頼関係」

登壇者 井桁容子先生(保育SoWラボ代表、非営利団体コドモノミカタ代表理事)

研修会の詳細は添付のチラシをご覧ください。

参加費は無料です。お申込は添付のチラシのQRコードからお申し込み下さい。

4.タイムテーブル

12:40~ 開場、受付

13:00~ 通常総会 ※総会は正会員のみ

14:00~ チャプター報告、賛助プログラムメンバー紹介タイム

15:00~ 研修会受付

15:30~ 研修会

17:00~ 閉会

–会場片付け、セッティング–

17:30頃~ 懇親会(総会、研修会と同一会場)

※当日の進行状況により、タイムテーブルが若干前後する可能性がございます。

通常総会の議案書及び出席・欠席(委任状)フォームは、5月上旬に改めて

送付いたします。

ご多忙の折とは存じますが、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

何卒よろしくお願い申し上げます。

問い合わせ先:全国小規模保育協議会事務局

mail: jimukyoku★syokibohoiku.or.jp(※★を@に置き換えてください)

【研修報告】全国小規模保育協議会主催 研修会を開催しました

2月1日(土)、香川県高松市の「にこにこ保育教育研究センター(社会福祉法人にこにこ福祉会)」にて研修を開催しました!

テーマは「医療的ケア児の支援と地域社会への統合」

ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました!

当日は、同法人の理事長・梶尾さんを中心に、医療的ケア児を受け入れるための保育環境の整備や、ケア支援センターの役割について熱心に意見交換を行いました。

さらに、一般社団法人在宅療養ネットワーク代表理事の英さんから、受け入れ実現までの経緯や具体的な取り組みについて、動画や資料を交えてお話しいただきました。

小規模保育の多機能化や医療的ケア児支援について、より理解を深める機会となったのではないでしょうか?

研修後の懇親会では、参加者同士が親睦を深め、充実した時間を共有することができました。

0909小規模保育のいま これから.pdf

0909小規模保育のいま これから.pdf