小規模保育のバイブル、「小規模保育白書」が刊行しました!

皆さま、こんにちは!

3月10日、全国小規模保育協議会刊行「小規模保育白書」が刊行になりました!

新たな保育形態である小規模保育については、これまで、その由来や特徴、今後の見通しなどをまとめた刊行物がありませんでした。

小規模保育のこれまでの歩みと新制度における全容を知りたいという声にお応えするかたちで、新制度の施行を目前に控えた3月、「小規模保育白書」を刊行します。

amazon.co.jpで好評発売中!

小規模保育白書

今後とも、会員のみなさまに役立つ情報発信につとめてまいります。

(追記:2015年3月17日)

このたび白書をご購入いただいた方より以下のお問い合わせを頂きました。

Q:白書の11ページから12ページについての部分で、待機児童数の年度についてですが、

12ページ3行目の2013年と部分が前文を踏まえますと、2014年だと思うのですがいかがでしょうか?

A:待機児童に関する統計は、年二回、10月と3月に厚生労働省より発表されています。

10月に発表されるのは同年度4月時点での統計、3月は同年度10月時点での統計です。

2014年度10月の待機児童数は、年度末となる2015年3月に発表となるため、現時点ではわかっていません。

一方、待機児童は、例年、年度の後半に向けて増える傾向があり、2014年も、4月の数値よりも10月の数値が多いことが予想されます。

それを示すための例示として、ご指摘の白書12ページでは、2013年の10月の待機児童は4月時点の2倍であったということに触れております。

今年度の数値がどのように動くかについては、3月末の厚生労働省の発表を注視したいと考えます。

【速報】子育て支援員のワーキングプア化を阻止!補助100万円アップへ!

2015年1月22日

★速報 子ども子育て会議で子育て支援員補助金改善の発表が★

~子育て支援員(B型の保育士以外の保育従事者)のワーキングプア化を阻止、補助が100万円アップ!~

当協議会ではよりよい小規模保育に向け、内閣府が開催する「子ども子育て会議」に理事長駒崎が出席、業界を代表して意見を発言しています。

このたび、以前より訴えておりました「子育て支援員の処遇」について、成果が出ましたのでお知らせします。

■2015年1月22日 子ども子育て会議

子ども子育て会議事務局 発表

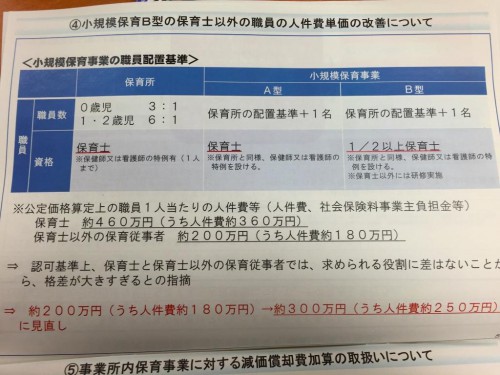

「小規模保育B型で、子育て支援員の年収を180万円(補助は200万)で設定していたが、低すぎるという指摘を委員より受け、250万円(補助は300万)にアップした。」

小規模保育において、保育士不足ゆえ子育て経験者を活用しようという「子育て支援員」、その補助金案が、当初は「年収180万」というワーキングプアを量産するもので、当協議会は徹底的に追及していました。

晴れてその成果が出、250万円に向上しました!

■ご参考:過去の理事長駒崎の発言、意見書の文言

【2014年5月26日 子ども子育て会議 提出資料】

委員提出資料

理事長駒崎の意見書(抜粋)

○小規模保育B 型の非保育者の年収前提の瑕疵について

・ 事務局案において B 型の非保育士の年収が、保育士 460 万に対し、200 万円弱で計算されています

・ これは既存制度の保育所におけるパートタイム保育補助要員の時給単価を援用しているためです

・ 保育所のパートタイムの保育補助の時給を、非保育士とはいえフルタイムで小規模保育の正規スタッフに当てはめるのは適切ではありません。なぜなら、後者はフルタイムの職業として、その給与で生活していくことが期待されるためです

・ 東京等、都市部において年収200 万弱だとワーキングプアになりかねず、ワーキングプア化を防ぎ、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を擁護する立場の厚労省が、自らの制度においてフルタイム職員をワーキングプア化させる制度設計を行うのは許されないのではないでしょうか

・ パートタイム時給をフルタイムにそのまま援用するという乱暴な計算方法ではなく、きちんと正職員の平均値等から割り出す計算方法を採用して下さい。

【2014年5月26日 子ども子育て会議 基準検討会議 】

子ども子育て会議 基準検討会議議事録

・理事長駒崎の発言(抜粋)

○駒崎委員 まずは小規模保育に関してです。特にB型の計算方法に関して疑義があります。

事務局案をいただきましたが、一般の保育士が460万ということで加算されているのですが、B型の非保育士の年収が、200万円弱というふうに計算されているということをレクチャーの際にお聞きいたしました。

かなり低いなと思って、これはどういう前提なのですかねというふうに聞いたところ、既存の保育所におけるパートタイムの保育補助要員の時給単価というものを援用し、小規模保育の非保育士のフルタイムの人の年収というものを計算していますという御回答が返ってきました。

しかし、これは適切ではないのではないかと思っております。

なぜならば、非保育士とはいえフルタイムで小規模保育の正規スタッフとして当たっているわけです。

つまり、保育士と同じ作業をしています。同一労働、同一賃金ということを標榜している厚労省さんの計算の中で、資格を持っていないがゆえに二百数十万もの差が出てしまうというのは、ちょっと首をかしげざるを得ないかなと思っております。

また、保育補助の人というのは、基本的にはパートタイムで朝とか夕方とか、保育士が足りないところで手伝ってくださる方々を想定されていらっしゃるので、それ単独で生活していくということは余り想定されていないというところなのですが、小規模保育で働く非保育士さんというのは、それで生活していこうという人たちなのです。

ですから、そういう人たちが年収200万円弱という補助の想定ですと、ワーキングプアになりかねないということになります。

国民のワーキングプア化を防いでいこうというのが厚労省のレゾンデートルの一つだとは思うのですが、厚労省がこうしたメッセージを制度によって出してしまうというのはいかがなものかということをぜひいま一度検討していただきたいと思います。

まとめて言いますと、パートタイム時給をフルタイムにそのまま援用するというような計算方法ではなくて、正職員の平均値とか、ある程度そうした納得いくような数値を外挿いただいて計算し直していただけるとうれしいなと思っております。

【2014年6月30日 子ども子育て会議 】

子ども子育て会議本会議議事録

・理事長駒崎の発言(抜粋)

○駒崎委員

駒崎です。

子育て支援員について、私も秋田委員と同様に憤っております。

このばたばたの中で絶対に終わらせないでください。また話し合いの場を設けてほしいと思います。

子育て支援員なのですけれども、ファミサポなど、これまで無資格でもよかった子育て支援サービスの質の底上げという意味においては一定の理解を示したいと思うのですが、しかし、この子育て支援員というものが、単に子育て経験のある主婦を安上がりに使うとうものになろうとしていることに大変危惧を覚えています。

というのも、この事務局案においては、小規模保育B型の非保育士の年収が200万円弱というふうに計算されているのです。これは以前も申し上げました。子育て支援員の年収はフルタイムで200万円弱ということです。つまりは、子育て経験のある人を安上がりに使っていこう、ワーキングプアにさせていこうというような施策にほかならないというふうに思っております。

特に小規模保育の場合は、保育従事者として保育士と同様の仕事を行います。だとするならば、同一労働をしているにもかかわらず賃金が全く違うというようなことが正しいのかということを申し上げたいと思います。女性活躍という美名のもと、ディーセントワークを否定するようなことがあってはならないと思っているわけです。

最後に、古川総務課長に質問です。先ほど子育て支援員は保育士の補助的な役割ですというふうに明言されましたね。

しかし、小規模保育B型では保育士と同様の保育従事者になります。補助ではありませんね。矛盾していませんか。ぜひお答えください。

○駒崎委員 今、次回とおっしゃったのですが、次回これについて話があるということでよろしいのでしょうか。

○古川総務課長 今日の説明は非常に簡素なものでございましたので、検討させていただきまして、説明を丁寧にしっかりとさせていただきたいと思っております。

○駒崎委員 次回あるのかという話は。

○古川総務課長 ですから、時間をちゃんといただければ、次回説明をさせていただきたいと思います。

小規模保育総合補償制度、寄せられたご質問へ回答します!

2014年12月17日

みなさま、こんにちは。

このたび、小規模保育専用団体保険の創設について12月3日にプレスリリースを発行しましたところ、ツイッターや弊会HP経由でお問い合わせをいくつか頂戴しました。

ご質問をお寄せくださったみなさま、ありがとうございました。

お礼と共に、より正しい理解のため皆様へ回答をお届けいたします。

※団体保険に関する説明ページはこちら

Q:小規模保育は2015年度より認可保育園と位置づけられるのに、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」の対象外なのか?

A:独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第三条の条文にどの施設を対象とするか規定されています。また、保育施設の対象の可否については附則(保育所等の災害共済給付)第八条において「保育所等(保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)~」とあります。

小規模認可保育所は、この規定に当てはまらないことから対象に含まれないことになります。

Q:この団体保険創設の経緯は?

A:従来の認可保育園と新しい地域型保育、という預け先の違いで事故発生後の対応が異なる事態を不平等と考え、当協議会はかねてより地域型保育を「災害共済給付」の加入対象とするよう各方面へ働きかけてきました。内閣府子ども子育て会議に委員として出席する理事長の駒崎は次のように発言しております。「日本スポーツ振興センターの準公的な保険の対象外に地域型保育がなるならば、代替的な保険スキームを検討してほしい。」が、このたびの新制度では地域型保育は災害共済給付の「対象外のまま」であり、国による「代替的な保険スキーム」の提示がないことから、独自での団体保険創設に至りました。

○内閣府「子ども子育て会議基準検討部会 第9回」へ提出した理事長駒崎の意見書

「地域型保育が無保険化する危険について」(P9)

○公明党次世代育成支援推進本部開催の、「子ども・子育て支援新制度」についての意見交換会へ理事長駒崎が出席

「地域型保育の保険加入を要請」

Q:民間の保育保険は「外来の事故」が証明できないと適用されないのが通例で、ここが(独)日本スポーツ振興センターの共済(負傷・疾病に関わらず給付可)との大きな違いであり、認可外での午睡死亡児の家族を一層苦しめています…こちらの保険はどうなのか

A:(こちらの質問につきましては、引受保険会社様よりご回答頂いております。尚、「外来」の証明が必要なのは「傷害保険」となります。以下、保険会社様からの回答です。)

事故原因は保険金支払いの対象となるか判断するための、要因のひとつになります。

傷害保険は、「急激・偶然・外来の事故」によりケガをした結果、入院・通院したり死亡した場合などに保険金が支払われる保険です。

こちらは損害保険会社で一般的に販売している商品に共通している事項で、損保協会HPでも確認いただけます。(http://soudanguide.sonpo.or.jp/body/q071.html)

今回、小規模保育総合補償制度においても同様であるため、ご指摘の通り外来の原因が認められなければ補償の対象とすることは出来ません。

Q:プレスリリースにはこの団体保険を「日本初」と謳っていますが、何が日本初なのか?

A:小規模保育事業者専用の保険を開発したところが「初」と謳う所以です。

小規模保育事業者はこれまで認可外施設が多かったこと、0歳児をお預かりすることから、高リスクとみなされ適切な保険の加入が難しく、保険難民となる事業者さんが多くいらっしゃいました。

また、上述のように新制度発足でも「災害共済給付」の対象からも外れることとなり保険創設にいたった次第です。

但し民間団体による保険ゆえ、準公的保険である「災害共済給付」と補償内容を同等にするには難しいことをご理解いただければと思います。

また、この保険では天災補償がオプションで付けられる等、事業者ニーズを細かく汲み取った設計をしています。

Q:小規模保育施設を運営しているが、保険探しに苦労している。こちらの団体に加入すればこの小規模保育総合補償制度に加入できるのか?

A:当協議会へご入会頂くほか、いくつか基準があります。加入基準につきましては当HPのお問い合わせフォームよりお知らせ下さい。

【報道資料】日本初!小規模保育向け団体保険 NPOが立ち上げ

2014年12月3日

みなさま、こんにちは!

来年度より始まる新制度では小規模保育を始めとする事業所型保育など、地域型保育が公的保険の対象外のまま、とされています。

この事態を何とかしようと、当協議会は三井住友海上火災保険株式会社様と共に小規模保育専用の団体保険を創設しました。

無保険の子どもが生じる社会問題と、国の施策の穴を埋める民間の動きとを、メディアの皆様にはぜひ取材にお越しいただきたく、ぜひともお声がけ下さい!

*******************↓プレスリリース本文↓*************************

日本初!小規模保育向け団体保険 NPOが立ち上げ

~公的保険が対応しない危機を、民間でカバー~

小規模保育事業の運営支援を手がけるNPO法人全国小規模保育協議会(神奈川県横浜市、理事長駒崎弘樹、以下当協議会と表記)は小規模保育専用の団体保険を創設し、2015年2月に募集開始、4月に運用開始とする。

●小規模保育 15年度より認可園へ

低コストで開設できる小規模保育施設は、東京や横浜市など都市部で認可外保育所としてこれまで多く展開してきた。

小規模保育では、1人のスタッフが担当する子どもの数が少ないため、子どもの発達に応じ手厚くケアできる利点がある。

2015年度に始まる「子ども子育て支援新制度」でこれまで認可外の扱いだった小規模保育は「小規模認可保育所」として法的に位置づけられることになった。対象年齢は0~2歳、定員が6人~19人と定められている。

従来の大規模な保育園と違い、待機児童が集中する地域にピンポイントで開設しやすいことから待機児童問題解消の切り札としても見込まれており、その社会的メリットから量的拡充が大いに期待されている。

●制度の不備 子どもが無保険に

このように期待高まる小規模認可保育所であるが、実は公的な保険対象から外れることになっている。

従来の認可保育園は、(独法)日本スポーツ振興センターによる「災害共済給付制度」という、小学校から大学までの教育機関が加入する公的保険の対象とされ、保育中のケガや事故の補償対象となっている。

一方で、小規模認可保育所は同じ認可園でありながらその保険は適用されない。

自治体から認可を受けた保育園が同じ立場で一方では公的な補償がつき、一方では無しという不平等が生まれようとしている。このままでは小規模認可保育所の子ども達は無保険のまま放置されることになってしまう。

国会でもこの件は子どもの平等をおびやかす社会問題として取り上げられたが、事態は好転せず「小規模認可保育所」制度開始時の2015年4月、「災害共済給付制度」は小規模保育認可所を対象外のまま据え置くこととなった。

●公的保険の穴を埋めろ!民間が団体保険を創設

そこで民間が立ち上がった。

子ども達を無保険のまま放置せず、保護者が子どもを安心して保育園に預けられるよう、当協議会と損害保険会社の三井住友海上火災保険株式会社がタッグを組み、小規模保育のための団体保険を創設するに至った。

その名も「小規模保育総合補償制度」。

園児対象の傷害保険と事業者向けの賠償責任保険がセットになった団体保険である。この保険では保育園向けに内容を特化しており、事業者の特性を踏まえて、給食、おやつの提供に起因する事故も補償対象にする等、保育園に起こりやすいケースを想定、設計している。

現在、小規模保育専用の保険は民間ベースのこの補償制度のみである。

●補償制度 全ての子どもに 国は早急に法整備を

本来あるべき国の施策の穴を埋めるセーフティネットとしてこの団体保険は創設された。

とはいえ適用される保険が預け先に左右されるという新制度のあり方は決して正しいとは言えない。

今後の課題は、小規模認可保育所の子ども達も「災害共済給付制度」の対象に組み入れられるよう、国が早急に法整備を行うことである。

無保険の子どもが生じる新制度の不備を解消し、補償という基本的福祉が平等に展開されるよう一日も早い対応を強く望む。

小規模認可保育の移行・展望と課題について朝日新聞デジタルが記事掲載!

2014年11月11日

来年度スタートする小規模「認可」保育所。

既存施設の認可移行や今後の課題について、朝日新聞に「小規模「認可」どう育てる」が掲載されました。

「おうち感覚」で「子どもとじっくり関わることができる」と小規模保育の利点が紹介されています。

ところでこちらの記事、今後の課題として「連携施設探し」が挙げられています。

小規模保育園を卒園したあとの3歳児の受け入れ場所としての連携保育施設について数が不足している、準備できないと言う自治体も少なくないのです。が、この点については「特例給付」という制度も用意されており、引き続いてのお預かりも可能です。

こうした制度についてもぜひ触れてもらいたいところですね。

※特例給付制度 (平成26年9月30日(火)自治体向けFAQ(よくある質問)(第3版)P33より抜粋)

問)

小規模保育事業を利用する子どもが3歳になったが、卒園後の受け皿が見つからない場合、引き続き、特例給付を受けて小規模保育事業を利用することは可能ですか。

答)

小規模保育事業を利用する子どもについては連携施設を設定して、卒園後の受け皿を確保することが求められますが、連携施設の設定については、5年間の経過措置が設け

られているところです。経過措置期間中に連携施設が設定できず、卒園後の受け皿が見つからない場合には、定員の範囲内で、特例給付を受けて、引き続き、小規模保育事業を利用することは可能です。

待機児童はなぜ減らない?駒崎弘樹、朝日新聞デジタルにインタービュー掲載!

2014年10月31日

皆さま、こんにちは!

働く親にとって子どもの預け先確保は死活問題。都市部では大きな社会的課題です。

保育園をつくっても需要が掘り起こされてしまい、不足する状況は変わらないまま。この問題の原因とソリューションについて、駒崎弘樹が回答します!

小規模保育は開園コストが比較的かからず待機児童の多いエリアにピンポイントで開園できることから解決の切り札として大きく注目を浴びています。

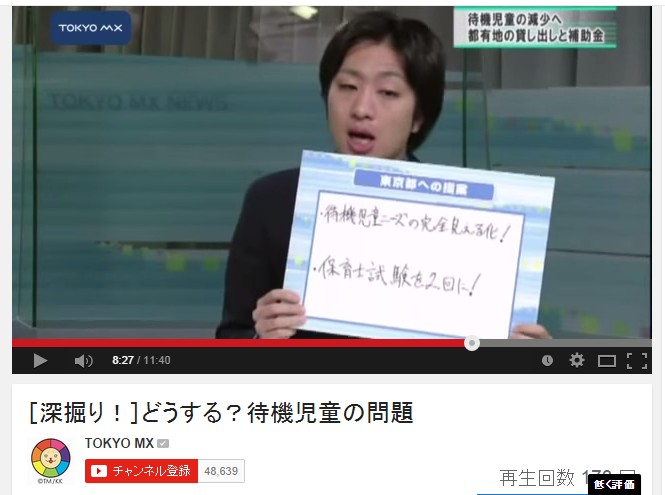

小規模保育拡充のカギとは?駒崎弘樹、東京MXテレビに出演!

2014年10月20日

皆さま、こんにちは!

去る10月15日(水)、東京MXテレビの報道番組「NEWS NEXT」の特集コーナー「どうする?待機児童の問題」に理事長駒崎が出演、小規模保育の現状と課題について語りました。

ハード面にコストを掛けない小規模保育は待機児童問題解消の切り札としても注目が高まっています。

その小規模保育拡充のキモは一体何か、自治体ができることを駒崎が3つ挙げました。

・国からの補助金に上乗せした補助金支給

・自治体単位より小エリアに分けた待機児童数データを可視化

・保育士試験の複数化

☆下記リンクへアクセスし是非ご覧下さい☆

「どうする?待機児童の問題」東京MXテレビ(所要時間11:40)

注目高まる小規模保育

自治体が小規模保育導入のハードルを下げるためにできること

MXTVが東京限定の局なので番組内で駒崎は「東京は●●すべき」という言い方をしています。

が、これまで同様、全国小規模保育協議会はこれからも国全体に向け子どもの最善のための小規模保育を目指し、政策提言をしていきます。

みなさまもひきつづき応援して下さい!

10/24WEB相談会は中止です

2014年10月2日

みなさまへ

先月8日にこちらの欄でお知らせしました「事前予告」の10月24日のWEB相談会ですが、

理事長駒崎の予定に調整がどうしてもつかない案件が発生したため、中止さざるを得ない状況となってしまいました。

駒崎本人もそして我々スタッフも申し訳ない気持ちでいっぱいです。

先般8月のWEB相談会では北海道から沖縄まで、多くの方にご参加いただき、小規模保育の運営、立ちあげ、移行に関する情報共有について熱く質疑応答を重ねることができました。

今後も何らかの形で遠隔の方もWEBで参加可能なイベントを開催していきたいと思います。

このたびのことは大変心苦しいのですがご理解いただけますと幸いです。

これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

NPO法人全国小規模保育協議会

アンケートの詳細報告・自治体宛要望書を事業者用資料として会員へ配布!

2014年9月25日

みなさま、こんにちは。

前回こちらの欄でお知らせしたとおり、当協議会では小規模保育導入の進捗につき、自治体を対象にアンケート調査を行いました。

全国の政令都市、東京特別区、横浜市など主要都市のほか、会員の所在する自治体にはもれなく調査を実施しています。

時間が限られる中、新しい制度である「小規模保育」の導入には多くの人が期待しています。そのため自治体も事業者も準備に余念がない今ですが、そうした中でも多くの自治体様が回答をご返信下さいました。

回答率は96%、お蔭様で何が課題で何が不足なのかといった状況も見えてきています。

今回の調査にもとづき、当協議会では今後もより適切な政策提言を国や自治体へ行っていきたいと考えております。

また、当協議会の会員様へは特典としてこのレポートの詳細版、プレスリリースと横浜市への要望書を事業者用参考資料として配布予定でいます。

私どもでは小規模保育の業界団体として今後も事業者が運営しやすいようサポートし、一人でも多くの子どもたちが質の高い保育を受けられるよう尽力していきたいと思います。

よろしくお願いいたします。