【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第48回)」開催と随行者感想

2019年11月26日

内閣府「子ども・子育て会議(第48回)」に随行した柏様が、土曜日保育の利用実態と公定価格の減算について、ご意見をお寄せくださいました。

会議の資料や意見書は、内閣府のホームページに掲載されています。

子ども・子育て会議(第48回)会議資料はこちら

(左) 柏様 (右)駒崎理事長

随行者:全国小規模保育協議会 正会員

株式会社アルケミスト 柏 万里夫様より

11月12日の子ども・子育て会議に随行させて頂きありがとうございました。今回初めて駒崎さんの随行で参加させて頂きました。

私は保育事業に取り組み始めてまだ2年弱と経験が浅いのですが、国の保育制度や公定価格がどういった経緯や理由で決められているのかを今回随行させて頂く事で理解することが出来ました。

今回の会議で印象に残ったのは、土曜日保育の利用実態と公定価格の減算について、国は統計から土曜日保育のニーズが減っていると考えていること、そのため公定価格の減算も検討しているとのことでした。

私が保育事業に取り組む理由に、

○近年経済的な理由で就業の必要性が理由で高まっていて、特に若い世代に顕著に見て取れること。

○こどもの為にも、子育てと仕事の両立が必要な保護者の負担の軽減が必要であること。

があります。

一人で子供を育てているケースもとても多く、また子供を預かってもらえる場所が保育園以外には無い保護者の方もたくさんいます。

国が示す土曜日の保育ニーズが少ないというのは現実と乖離があると強く感じたこと、また土曜日保育の減算は運営状況を鑑みて施設としては受け入れがたいなと感じました。

保育事業に携わる保育士業務は、今の日本のが抱える様々な問題解決に大きく寄与する仕事だと思います。

保育制度がこどもと保護者を軸とした現実に即した制度により近づき、保育士の働く環境や役割に見合う待遇が整備されることが今の日本に必要な事だと改めて感じました。

今回子ども・子育て会議に参加させて頂いたことは私にとってとても貴重な機会でした。これからも全国小規模保育協議会の会議や研修会等に参加させて頂きたいと思います。本当にありがとうございました。

【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第48回)」駒崎理事長による提言のご紹介

2019年11月25日

11/12に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第48回)」における、小規模保育に関する駒崎理事長の提言をご紹介いたします。

1.保育の必要性認定の基準に「多胎児を育てている家庭等」の追加を再提案

多胎児家庭(双子・三つ子家庭等)では、多大な育児負担を保護者(特に母親)が担う現状があります。

新生児期の授乳回数は1日8回~12回 といわれており、単純計算で双子の場合は16回、三つ子では24回。もちろん、毎日の送り迎え、お風呂、おむつ替え、寝かしつけ…も人数分です。

こうした過酷な育児環境を背景に、多胎育児によって鬱状態になり三つ子の次男を叩きつけ死なせてしまった母親に、実刑判決が確定しました。

現在、保育の必要性認定基準は、以下の通り定められています。

保育必要性認定の3に「保護者の疾病・障害」とあり、育児負担そのものが、親の養育キャパシティを超えている場合には、保育所保育がそれをサポートできる、という趣旨で必要性認定の中に入れられたとすれば、多胎児家庭の育児負担は保護者のキャパシティを超えて大きく、保育所がセーフティネットとして活用されるべきと考えます。

認定NPO法人フローレンスと、フローレンスの赤ちゃん縁組事業部に所属しながら「多胎育児のサポートを考える会」代表を務める市倉加寿代が行った多胎児家庭1,500世帯超のアンケート調査からは、以下のデータが浮かび上がってきました。

68%の多胎児家庭が「家事育児の手」を欲しており、「子を預ける場所」についても52%が求めている状況であるため、子ども子育て支援新制度5年後見直しの今回、保育の必要性認定事項に「医ケア児・多胎児を育てている家庭等」を入れるべきであると、10月10日に開催された子ども・子育て会議(第46回)に続いて提言いたしました。

▼多胎児家庭によるアンケートの詳細な結果についてはこちら

詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

子ども・子育て会議: 子ども・子育て本部 – 内閣府(リンク)

子ども・子育て会議(第48回)会議資料はこちら

【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第47回)」開催と随行者感想

2019年11月14日

内閣府「子ども・子育て会議(第47回)」に随行した長谷川様が、土曜保育を中心とした議論について、感想をお寄せくださいました。

会議の資料や意見書は、内閣府のホームページに掲載されています。

子ども・子育て会議(第47回)会議資料はこちら

(左) 長谷川様 (右)駒崎理事長

随行者:全国小規模保育協議会 正会員

エールエイド株式会社 ぽにぃ保育園/めりぃ保育園 長谷川 裕様より

2回目の随行となりましたが、今回は公定価格を含む運営の見直しが急ピッチで議論されていると感じました。近年慢性化する保育士不足の中でも保育の必要量を確保していくために、今回は土曜日保育についての議論が大半をしめました。

社会福祉法人湘南学園保育の家園長である塚本氏より土曜保育の現場について説明があり、保育士や園に負担がかかっている現状が伝えられましたが、私は地域型保育事業所の方がより深刻な課題であると感じました。

もちろん、当会代表の駒崎委員より施設型の現場についてはしっかり届けられているのですが、保育の現場にある課題が保育だけに関わらず、労働者の働き方改革や社会情勢と繋がる広域の問題であると改めて感じました。

国のこども子育て会議は、ミクロとマクロの目を養うよい機会ですので、まだ参加された事のない方には是非オススメです。

【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第47回)」駒崎理事長による提言のご紹介

2019年11月12日

10/31に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第47回)」における、小規模保育に関する駒崎理事長の提言をご紹介いたします。

1.居宅訪問型一時預かり事業の対象児童・実施要件緩和の提案

一時預かり事業は、2015年の子ども子育て支援事業において、以下の4類型に分類されました。

①一般型・・・・子どもが保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない場合に利用することが出来る

②余裕活用型・・利用している子どもの数が定員に達していない保育施設で行われる

③幼稚園型・・・普段の幼稚園の教育時間の前後、または春休みや夏休みなどの長期間の休業日に幼稚園等において一時的に預かる

④訪問型・・・・子どもの自宅に直接職員が訪問をして一時的に預かる

このうち、①②③は施設型、④は居宅訪問型となります。居宅訪問型は、現在のところ事業者数が全国で0件と、全く活用されておりません。

(引用:第45回子ども・子育て会議「子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る検討について」資料)

要因としては、一般型・余裕活用型・幼稚園型では対象児童を細かく制限していないのに対し、居宅訪問型は以下ア~ウに該当する児童のみが対象となります。

ア 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる場合。

イ ひとり親家庭等で、保護者が一時的に夜間及び深夜の就労等を行う場合。

ウ 離島その他の地域において、保護者が一時的に就労等を行う場合。

さらに、実地要件にも「①ー③を実施出来ない場合」との定めがあり、補助単価も十分ではないため、手を挙げたい事業者にとってはハードルが高い状況といえるでしょう。

一方で、1,500人超の多胎家庭の保護者によるアンケートでは、「通院したくても一時保育の施設まで連れて行くことが困難」「荷物が多すぎて持っていけないので、断念するしかない」という声が上がっており、施設まで子どもを連れて行くことが困難な多胎家庭や、乳幼児の多子家庭からの居宅訪問型一時保育のニーズは非常に高いです。

この状況を受けて、居宅訪問型一時預かり事業の対象児童を一般型同様の基準への緩和と、実施要件の撤廃を提案いたしました。

2.特定の連携施設でないという理由で、公定価格の「連携施設を設定しない場合」の減算となるルール廃止を

特定の連携施設で卒園後の受け皿を設けることの難しさから、先行入所調整方式や指数加点方式を市町村主導で実施するケースが増えています。希望の保育園を選べ、かつ卒園後の受け皿の不安も解消されるため、保護者にとっても良い仕組みです。

一方で、ある市町村には、上記の取り組みが家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第6条第1項の3号に掲げる連携協力とみなさず、公定価格の「連携施設の設定がなされていない場合」として減算されてしまうルールが存在します。

現状は市町村によって連携協力とみなすか否かの判断が分かれているため、先行入所調整方式や指数加点方式で家庭的保育事業等の卒園後の受け皿を確保した場合には減算しないとする通知を出して頂けるよう依頼いたしました。

<ご参考>

■公定価格FAQ No.117

家庭的保育事業等は、連携施設を設けることが要件となっており、公定価格上、基本分単価に「連携施設との連携に係る費用」が積算されています。このため、たとえ経過措置期間中であっても、連携施設の設定がなされていない場合には、減算の対象となります。

なお、連携施設は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第6条第1項各号に掲げる全ての連携協力が確保されたものであることとします。

■家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第6条第1項

一 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。

二 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。

三 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業(法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用乳幼児にあっては、第四十二条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。

詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

子ども・子育て会議: 子ども・子育て本部 – 内閣府(リンク)

子ども・子育て会議(第47回)会議資料はこちら

【報告】全国小規模保育協議会の提言を受け、厚生労働省が「災害時に保育所を臨時休園する際の基準策定」を決定しました!

2019年10月29日

2019年8月29日に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第44回)」にて全国小規模保育協議会が提言を行った『台風等、天災時の「計画休園」スキーム創設』について、昨日、厚生労働省が災害時に保育園を休園する際の具体的な基準を設けるとの報道がありましたので、ご報告させていただきます。

<2019年10月28日の日本経済新聞 電子版より>

災害時の保育所休園、厚労省が基準策定へ

(一部抜粋)

『厚生労働省は豪雨や地震など災害時に保育所を休園する際の具体的な基準を設ける。

小学校などでは臨時休校に関する決まりがあるのに対し、保育所は明確な基準がなく、自治体や保育所が個別に判断していた。これまで大型の台風が首都圏を襲った際も保育士が前泊して通常通り開所したといった事例も多く、基準を設けて安全の確保や働き方改革につなげる。

年内にも実態調査し、それをもとに基準を作る。2019年度中にも通知を出すなどして自治体や事業所に伝える。』

本件は、関西連絡会や上野理事(ぬくもりのおうち保育株式会社代表取締役会長)らに発案いただき、全国小規模保育協議会として提言を推進し制度変革に至った、会員の皆様と共につくりあげたアクションです。

小規模保育をより良い制度にしていくことを目指し、ぜひ皆様におかれましても随時、ご意見賜われましたら幸いです。

「台風等、天災時の「計画休園」スキーム創設」提言内容はこちら

2019年8月29日に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第44回)」にて全国小規模保育協議会が提言を行った『台風等、天災時の「計画休園」スキーム創設』について、昨日、厚生労働省が災害時に保育園を休園する際の具体的な基準を設けるとの報道がありましたので、ご報告させていただきます。

<2019年10月28日の日本経済新聞 電子版より>

災害時の保育所休園、厚労省が基準策定へ

(一部抜粋)

『厚生労働省は豪雨や地震など災害時に保育所を休園する際の具体的な基準を設ける。

小学校などでは臨時休校に関する決まりがあるのに対し、保育所は明確な基準がなく、自治体や保育所が個別に判断していた。これまで大型の台風が首都圏を襲った際も保育士が前泊して通常通り開所したといった事例も多く、基準を設けて安全の確保や働き方改革につなげる。

年内にも実態調査し、それをもとに基準を作る。2019年度中にも通知を出すなどして自治体や事業所に伝える。』

本件は、関西連絡会や上野理事(ぬくもりのおうち保育株式会社代表取締役会長)らに発案いただき、全国小規模保育協議会として提言を推進し制度変革に至った、会員の皆様と共につくりあげたアクションです。

小規模保育をより良い制度にしていくことを目指し、ぜひ皆様におかれましても随時、ご意見賜われましたら幸いです。

「台風等、天災時の「計画休園」スキーム創設」提言内容はこちら

【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第46回)」駒崎理事長による提言のご紹介

2019年10月28日

10/10に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第46回)」における、小規模保育に関する駒崎理事長の提言をご紹介いたします。

1.保育の必要性認定の基準に「医療的ケア児の育児」と「多胎児育児」の追加を提案

保育の必要性認定の基準は以下となっており、現状「医療的ケア児の育児」と「多胎児育児」は含まれておりません。

医療的ケア児を育てる家庭は、15分に1回のたん吸引、呼吸器管理、注入食の準備等で、非常に重たい育児負担を抱えています。にも関わらず障害児の児童発達支援施設においても、看護師がいないことを理由に、利用できない場合が頻発しています。

また、多胎児家庭(双子・三つ子家庭等)も多大な育児負担を保護者(特に母親)が担う現状があります。新生児期の授乳回数は1日8回~12回 といわれており、単純計算で双子の場合は16回、三つ子では24回。もちろん、毎日の送り迎え、お風呂、おむつ替え、寝かしつけ…も人数分です。

保育必要性認定の3に、「保護者の疾病・障害」とあります。これが「育児負担そのものが、親の養育キャパシティを超えている場合には、保育所保育がそれをサポートできる」という趣旨であるならば、医ケア児家庭、多胎児家庭の育児負担は保護者のキャパシティを超えて大きく、保育所がセーフティネットとして活用されるべきと考え、保育の必要性認定事項に、「医ケア児・多胎児を育てている家庭等」の追加を提案いたしました。

2.医療的ケア児を保育園で預かるにあたって、制度の拡充を依頼

例えば、横浜市で支給されている「①障がい児受入加算」「②看護職雇用費加算」「③医療的ケア対応看護師雇用費」について、障がい児受入加算は受け入れた医療的ケア児に応じて給付されますが、看護職雇用費加算・医療的ケア対応看護師雇用費は人数制限があり、現状、看護師加算が存在しません。

看護職雇用費加算については、過去に厚労省から出ている看護師配置について、0歳児を6人以上預かっている認可保育所には、零歳児保育特別対策事業として補助金が出ていましたが(条件として看護師・保健師・助産師のいずれかがいること)、平成18年以降、事業自体がなくなってしまいました。

この状況を受けて、施設単位での看護師加算ではなく「医療的ケア児を預かる際の公定価格に看護師加算」となるよう、依頼いたしました。

詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

子ども・子育て会議: 子ども・子育て本部 – 内閣府(リンク)

子ども・子育て会議(第46回)会議資料はこちら

【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第45回)」駒崎理事長による提言のご紹介

2019年10月9日

9/27に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第45回)」における、小規模保育に関する駒崎理事長の提言をご紹介いたします。

1.子どもが0人の時に保育士を2人置かないといけないルールの廃止を

もし保育園開所時間が19時までであれば、18時30分までしか子どもの保育が発生しない日に、保育の実施の有無にかかわらず、保育士2名+施設長や事務などがいなくてはならない決まりがあります。

保育実施対象園児が存在しない時間の保育士2名の必置が緩和されると、保育士のシフトや勤務状況の改善の一助になり、保育士の働き方改革が進むと考えられます。

このため、保育利用の子どもがいない保育園開所時間における保育士配置の緩和を要望いたしました。

2.保育園に通う医療的ケア児が短時間の看護師支援を受けやすい制度の新設について

医療的ケア児が保育園に通うには看護師の支援が不可欠ですが、現状では保育園で看護師を採用する以外の方法が無く、訪問看護ステーションからの保育園支援も制度上かないません。

このため、医療的ケア児の通園にあたって保護者が付き添うか、保護者が自己負担で看護師と直接契約し、保育園に派遣せざるを得ず、どちらにしても保護者の負担が大きくなってしまいます。

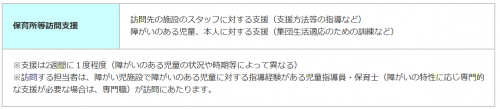

保護者の負担なくできる方法に「保育所等訪問支援事業」があり、医療的ケア児の支援も制度上含まれますが、2週間に1回程度と毎日利用できる制度ではないため、保育所等訪問支援事業の制度を医療的ケア児の預かりで利用できるように、「2週間に1回」記載の削除を要望しました。

3.小規模保育園卒園時に産休・育休中でも3歳以降の保育園が担保される仕組みの採用を要望

小規模保育園を卒園するタイミングと産休・育休が重なった場合、3歳以降の保育園申し込み時に点数が下がるため、その後の預け先が担保されず、2人目、3人目を考えている保護者が小規模保育園を選択しにくい状況があります。

連携枠制度についても、連携すること自体に重点を置くあまり実態にそぐわない連携を行う自治体・園が存在し、3月末まで在園したくとも、制度上の問題から年度途中の転園をせざるを得ないなど、しわ寄せは保護者に及んでいます。

一方で、認可保育園に同様の心配はありません。小規模保育園でも3歳以降の心配なく小規模保育園が選べるように、小規模保育園の卒園児を対象とした「産休育休中の減点無し」または「先行利用調整」の採用を提案いたしました。

ご参考:足立区 先行利用調整による預け先の確保(2019年4月入所分から実施)

一般の4月入所とは別に、小規模園9月時点で利用申し込みを受付し、卒園児用の定員枠を設けることにより、早い段階で、3歳以降の預け先を確定することができる。

4.加算率算定に必要な保育士の経験年数、保育士登録の登録事項情報データベース化の提案

処遇改善等加算Ⅰに係る加算率認定申請の際、現在のフローでは、施設・事業所は対象となる保育士等の経験年数を証する書類(現在及び前歴の在職証明書等)を揃えて確認し、市町村へ提出する必要があります。

保育士等が転職する度に在職証明書が必要となるため、以前に勤務した算定対象施設・事業所へ問い合わせ、発行を依頼しなければならないものの、保育士等が以前に勤務した施設・事業所に連絡しづらい事情がある場合も少なくありません。

「施設・事業所の廃園等により、在職証明書等の取得が困難な場合、雇用保険の加入履歴や年金定期便の写しなど、加算率認定申請書に記載された職歴が客観的に把握・推認される資料等をもって、当該職員の経験年数を確認して差し支えない」とされていますが、これら書類では情報量が十分ではないと認められなかったケースも発生しています。

様々な事情で期日までに在職証明書等の提出できない時は経験年数とはみなされず、当該職員が以前に勤務した施設で申請していた経験年数より下がってしまう事態が発生してしまっています。

市町村の担当者においても、経験年数の算定が正しいか、採用日における月数の間違いがないかなど、提出された全ての在職証明書等や申請書類に目を通し、相当な時間と手間をかけて詳細部分までチェックし、職員が異動や転職をするたびに、その園のある自治体の担当者が毎回同じ作業を行っている現状があります。

保育士が全国どこの施設・事業所で勤務しても保育士登録番号により前歴を証明できるようになれば、事業者及び自治体担当者の事務負担の軽減が見込めるため、都道府県単位で管理している保育士登録簿を全国統一してデータベース化し、算定対象となる経験年数も合わせて登録管理できる仕組みを提案いたしました。

5.医療的ケア児を保育園で預かるにあたり、看護師の「みなし保育士」扱い緩和の要望

現行制度は、医療的ケア児受け入れを想定した制度になっておらず、看護師は1園につき1名が「みなし保育士」として扱われています。

看護師配置(保育士扱い)についての厚労省の通知は「保育所等における准看護師の配置に係る特例について」資料のみ。

現状が特例とされている状態のため、看護師が2名以上必要でも1名しか保育士に見なしてもらえず、制度上保育士も追加配置する必要が生じています。

この状況を受けて、医ケア児の預かりについては医ケア児3名に対して看護師2名を保育士と見なす等、1園1名限定ではなく、医療的ケア児を預かる人数に応じて必要な看護師数を保育士と見なすことができるように要望いたしました。

6.新年度入園辞退者の取り扱いに関する提案

本来、保護者の入園を辞退する期日は、自治体ごとに特定の日(例:3月21日)までと決まっています。

しかしながら、期日を過ぎた内定辞退者についての受付を受理し、4月1日から入園を希望する園児を探さない自治体が存在するため、入園を希望する待機児童は多数存在するにもかかわらず4月1日に保育園に空きがあるという状態が多数発生しています。

この状況を受けて、新年度入園辞退者の取り扱いについて①4月入園の園児を急ぎ決定する施策、ないし②空き1名分の公定価格を自治体負担とする施策の検討を依頼いたしました。

詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

子ども・子育て会議: 子ども・子育て本部 – 内閣府(リンク)

子ども・子育て会議(第45回)会議資料はこちら

【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第45回)」開催と随行者感想

2019年10月5日

9月27日に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第45回)」に随行した三浦様が

新制度施行後5年の見直しに係る検討の模様について、感想をお寄せくださいました。

(会議の資料や意見書は、内閣府のホームページに掲載されています。)

子ども・子育て会議等-子ども・子育て支援新制度-内閣府

(左)中陳理事 (中央)三浦様 (右)駒崎理事長

随行者:全国小規模保育協議会 正会員

仙台支部副支部長 有限会社カール英会話ほいくえん 代表取締役 三浦正幸 様

多くの議題とスピーディーな議事進行、とても有意義な体験をさせて頂きました。

駒崎理事長、中陳理事有難うございました!

特に印象的だったのは「保育短時間」の見直しについて、

各委員から多く意見が寄せられ「手続き簡素化」vs「長時間保育への懸念」に分かれたこと。

個人的には「短時間区分を残しても結局延長が認められている」ことから、あまり「長時間保育の抑止力として機能していないのでは?」と思っていましたので、すんなり撤廃されることを期待していたのですが、立場の違う方々の様々な意見を伺うことができて勉強になりました。

反面、業界が最も期待する「質の向上」については、予算が絡む問題のせいか反対意見を述べる方はいらっしゃいませんでしたが、実施に期待するというコメントがあった程度で、中身について踏み込んだ提案がなかったことが少し残念でした。

今協議に挙げられている「1歳児6:1→5:1」と「4-5歳児30:1→25:1」は、予算規模が大きく違う筈ですが、優先順位が高いと考えているのか気になりました。

既に1歳児5:1を採用している自治体は多いと伺っていますが、公定価格に組み込むことで「待機児童が多い1歳児」枠への影響をどう考えているのか注目しております。

結局「3歳児15:1」が先行実施されている実績や、地方など過疎化&少子化によって「25:1」すら下回る配置が半自動的に行われる状況を踏まえると(あまり予算のかからない)「4-5歳児25:1」先行実施になるような気がしていますが、引き続き今後の展開に期待したいと思います。

【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第44回)」開催と随行者感想

2019年9月6日

8/29に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第44回)」に、駒崎理事長が委員として出席し、各理事からも出された要望を元に5つもの提言を述べました。

この会議に随行した会員による「国」視点でのブログ感想記事をご紹介いたします。

(左)駒崎理事長 (右)三輪様

随行者:全国小規模保育協議会 正会員

愛知県 合同会社愛栄 三輪 栄 様のブログ

「園長のまいにちブログ」

(会議の資料や意見書は、内閣府のホームページに掲載されています。)

子ども・子育て会議: 子ども・子育て本部 – 内閣府