【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第59回)」提言のご紹介

12/8に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第59回)」における、駒崎理事長の提言をご紹介いたします。

1.「保育の必要性認定」を撤廃し、全ての子どもたちが保育園を利用できるようにしてください。

2021年11月10日に日本保育協会理事長が「今後は保育の量から質の問題に重点が変わる」と表明し、保育が供給過多時代に移行しつつあるとの認識を示しました。

2020年11月に保育業界最大手のJPホールディングスグループは「児童数が減り赤字が続いた。今後も入園児が見込めない」と説明し、都内認証保育園4園を一斉閉園しました。

これらのニュースは、「保育所が供給過剰になってきている」ことを示唆するものです。自治体の積極的な取組もあり、待機児童数は昨年に続いて過去最小、東京23区と首都圏の政令指定都市では、21年4月入所を申込んだ人の倍率が平均1.00倍になりました。

厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ(令和3年4月1日)」保育所等の利用定員・利用児童数等の状況によると、保育所等(保育所等、幼稚園型認定こども園等、地域型保育事業)の定員充足率は減少傾向にあり、保育の供給過剰により定員割れが進んだ結果、運営を維持することができず撤退する事業者が2020年より既に現れてきています。

政府は保育所数を増やす方針を改め、ポスト待機児童時代に入ったことを明確に認識し、保育所の在り方そのものを大きく転換するべきです。

すなわち、「主に共働き家庭のためだけの保育園」から「全ての子どもたちのための保育園」へと転換していくべきです。

【概要】

専業主婦(夫)家庭や、労働時間が一定基準を満たさない保護者の場合、「保育の必要性認定」の要件に合致しないため、保育園の利用が困難です。

専業主婦家庭は、共働き世帯に比べ、周囲からのヘルプが得られにくく、孤立感等を抱える母親が、24時間小さい子どもと一緒にいることで虐待のリスクを高めています。

全ての家庭が保育園を利用できるように「保育の必要性認定」を撤廃し、家庭に合わせた頻度で週1〜2日でも保育園を利用可能とすることを要望します。

【問題背景1:高い虐待リスク】

保育園にも幼稚園にも預けられず、社会と接点を持たない児童(無園児)は多く、3歳以上でも5万人います(下記図参照 )

(厚生労働省「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会(第1回)」資料3)

最新の報告によると、1年間の子どもの虐待死事例(57人)では、「0歳」が 28 人(49.1%)で最も多く、「2歳以下」の割合が34 人(59.7%)と半数を超える状況です。無園児率の高い低年齢で深刻な事例が多く発生しています。

また、子どもの虐待死による実父母の就業状況の事例では、実母は「無職」が 21 例(有効割合 48.8%)、実父は「フルタイム」が 24 例(同 82.8%)で最も多い結果が出ており、専業主婦世帯で多くの虐待事例が起きていることが分かります。

【問題背景2:出身家庭に起因する機会格差が生じている】

日本の既存研究(*1)によれば、親が心理的・経済的に余裕がない場合、子どもが低学歴になりやすく、成人後も、非正規雇用・低所得・相対的貧困率が高まるという結果が出ています。現代日本社会で子どもの「出身家庭に起因する機会格差」が存在していることが分かります。

*1 阿部彩. (2011). 子ども期の貧困が成人後の生活困難(デプリベーション)に与える影響の分析. 『季刊社会保障研究』46(4), 354-367

経済協力開発機構(OECD)の報告では、人生の最初の数年間は、個人の将来の能力開発と学習の基礎となるため、質の高い「保育・幼児教育」の投資は、「出身家庭に起因する機会格差」を軽減する効果があると認めています。

【問題背景3:一時預かりはほとんど機能していない】

保護者の育児疲れや、育児不安を軽減したいときに利用できる「一時預かり」もありますが、導入に消極的な自治体があったり、補助金が十分ではないために事業が広がりづらく、供給量が不足しています。令和元年度の利用実績で見ると、未就園児1人当たりでは1年間に約3日の利用にとどまっています。

一方で、ある研究では、働く母親と比較して、専業主婦の育児ストレスが高く、ストレスの主な要因として「子どもと離れた一人の時間がない」「一人きりの子育て、社会からの孤立を感じる」という結果が出ています(下表参照)。専業主婦世帯において、母親が育児から一時的に離れたり、自分以外の人と子育てをしたいというニーズが高いことが分かります。

「一時預かり」では、利用したい時に利用ができず、複数施設や他のサービスをかけもちで利用するなど、子どもの情緒や発達面を考えても、親子にとって望ましい姿とはいえない状況です。

【要望】

保育園や幼稚園は、子どもにとっては大きなセーフティーネットとなりえます。

低所得世帯でも給食があることで栄養をカバーでき、また、養育不全世帯ならば、虐待やネグレクトの兆候に、いち早く気づくことが可能です。発達障害等の傾向も、保育士や巡回訪問等の専門職が気づき、適切な療育や支援に早期に繋ぐことができます。

保護者にとっても、様々な専門家(保育士・看護師・栄養士等)に子育て不安や相談を定期的に行うことができ、安心して子育てをすることができます。

また現在は、ポスト待機児童時代に入り、全国の保育所等の定員充足率は年々低下しております。 ※定員充足率=利用児童数÷定員

これまではキャパがなく受け入れられなかった必要要件を満たしづらい家庭も保育所等で受け入れられるようになってきています。

施設別の定員充足率 ※( )は前年度比

参考:厚生労働省Press Release「保育所等関連状況取りまとめ(令和3年4月1日)」

https://www.mhlw.go.jp/content/11922000/000821949.pdf

ついては、全ての家庭が保育園を利用できるように「保育の必要性認定」を撤廃し、家庭に合わせた頻度で週1〜2日でも保育園を利用可能とすることを要望しました。

2.地域の実態に合わせて事業者が柔軟に利用定員変更ができるよう、自治体へ通知を出してください

上記の施設別の定員充足率にもあるとおり、特に地域型保育事業では定員充足率が低下しています。

地域の人口動向から、今後も定員が埋まらない状況が予想されたため、東京都某区に利用定員変更を相談したところ、「一律受付していない」という回答で、取り扱ってもらえませんでした。

一方、国からの通知では、「事業者から利用定員変更の届出があった場合、町村は、届出を受理せず利用定員の減少を認めないといった対応を取ることはできません。」「市町村においては、申請者との意思疎通を図り、その意向を十分に考慮しつつ、当該施設での最近における実利用人員の実績や今後の見込みなどを踏まえ、適切に利用定員を設定していただく必要がある」と示されています。

ポスト待機児童時代に入り、恒常的に利用定員を下回る受入となっている場合、経営を維持するために、利用定員数の変更を希望する事業者が増えてくると思われます。

事業者が地域の実態に合わせて柔軟に利用定員数を変更できるよう、自治体に向けて改めて通知を出してくださいと要望しました。

3.高卒でも実務経験なしで保育士試験を受けられるようにしてください

平成3年4月1日以降に高校を卒業した人が保育士試験を受験するためには、児童福祉施設(保育所、乳児院等)で2年以上かつ2,880時間以上の実務経験が必要です。

保育とは全く関係のない学科でも、短期大学又は大学を卒業していれば、保育の実務経験が全くなくても保育士試験は受験できます。

短期大学や大学を卒業していても保育の実務経験がなければ、高卒の人と保育に関する知識量は同等なはずです。2年以上かつ2,880時間以上の実務経験は現実的に非常に厳しく、高卒の人は保育士になりたくても諦めてしまうこともあります。

保育士の人材不足が問題になっている中、できる限り保育士になりたいと思う人に門戸を開くべきです。高卒の人も実務経験なしで保育試験を受けられるようにしてくださいと要望しました。

4.保育施設の種別変更に伴うルールの明確化をしてください。

保育施設には、認定こども園、認可保育所、小規模保育所、企業主導型保育所、認証保育所などの種別があり、これらの種別を変更して地域の保育需要に合わせて最適化していく施設も今後増えてくると思われます。

ですが、保育施設の種別変更を促進する自治体もあれば、全く取り扱わない自治体もあり、対応にばらつきが生じています。事業者が窓口で問い合わせた際も、国の制度でできないと断言する自治体もあり、他自治体の例などを示す形で交渉をするなどして事業者に負担がかかっています。

自治体に向けて、保育施設の種別変更についての取り扱いルールやFAQ等を通知してくださいと要望しました。

どのような状況下であれば種別変更が可能なのか明確化することで、各事業者も今後の事業運営に見通しが立てやすくなります。

<変更例>

地域型保育事業から認可保育・認定こども園へ

認可外から認可保育・認定こども園・地域型保育事業へ

企業主導型保育事業から認可保育・認定こども園・地域型保育事業へ

5.企業主導型保育事業に対する指導・監査の効率的な運用をしてください

企業主導型保育事業に対する指導・監査は、その実施機関である公益財団法人児童育成協会により、以下の指導・監査等が実施されることとなっています。

児童育成協会による指導・監査

専門的財務監査

巡回指導

専門的労務監査

企業主導型保育事業は認可外保育施設であるため、各自治体による認可外保育施設立入調査が実施されることとなっています。さらに自治体によっては、巡回指導も行っています。

上記全ての指導・監査の実施にあたって、企業主導型保育事業は、事前の書類提出や、監査資料の準備等に多くの時間を割いています。

児童育成協会による指導・監査で求められる内容と、認可外保育施設立入調査で求められる内容については、そのほとんどが重複しています。巡回指導についても、同様に目的や実施内容が重複しています。

概ね、公益財団法人児童育成協会が実施している指導・監査で、認可外保育施設立入調査の内容を網羅出来ていると考えられます。

公益財団法人児童育成協会が実施する指導・監査と、各自治体が実施する認可外保育施設立入調査の内容を精査いただき、重複する指導・監査内容については、一元化してくださいと要望しました。

6.企業主導型保育事業も地域型保育事業の連携施設として認めてください

企業主導型保育事業は、地域型保育事業の連携施設としては認められていません。

一方で、すべての地域型保育事業は令和7年3月31日までに連携施設を確保しなければならない状況です。地域により差はあるものの、特に小規模保育事業の連携施設の確保が困難なケースが存在しています。

企業主導型保育事業においては、3歳児~5歳児の受入に余裕があり、地域型保育事業の連携施設としての保育の受け皿と成り得る状況です。

※ 以下数値は、2021年11月12日 児童育成協会公表資料に基づき集計

https://www.kigyounaihoiku.jp/info/20211112-02

〔保育施設在籍児童総数〕

乳児 : 9,814人(充足率 50.4%)

1・2歳児 :41,201人(充足率 81.6%)

3歳児 : 6,150人(充足率 64.7%)

4・5歳児 : 6,842人(充足率 52.1%)

3~5歳児総数 :12,992人(充足率 57.4%)

ついては、3歳児〜5歳児の受入が可能な企業主導型保育事業が、地域型保育事業の連携施設 として設定できるよう検討くださいと提言しました。

7.虐待を未然に防ぐために「虐待予防サービス制度」を創設してください

虐待事件を未然に防ぐために、全国のリスク家庭(*2)に支援を届けること(アウトリーチ)が必要ですが、ほとんど実現していません。

*2 リスク家庭:虐待のリスク要因(貧困、ひとり親、若年出産、子どもの障害、親の障害・疾病、乳幼児健康診査非受診等)がある家庭(厚生労働省「子ども虐待対応の手引き」参照)

その大きな理由が、虐待予防に関しては、補助事業しかなく、サービス制度が存在していないことが挙げられます。

補助事業の場合、手挙げした自治体でのみ実施されるため、手挙げしない自治体の住民には全く支援が届きません。また、原則単年度予算であるため、財源も不安定です。

一方、介護や障害福祉の分野では、介護保険制度や障害福祉サービス制度といった「サービス制度」が存在するため、全国一律でほぼ永続的なサービス提供が可能になっています。

虐待予防の分野においても、全国一律で、迅速に支援を届けられるように、新たにサービス制度(虐待予防サービス制度)を創設していただきたいと提言しました。

【虐待予防サービス制度】

国において、制度作り(事業者要件、リスク家庭の範囲等を規定)、サービス報酬(公定価格)の決定、予算確保等を行う。

地方自治体は、当制度に従って、事業者指定、リスク家庭ごとの支援プランの作成、事業者への報酬支払い等を行う。

事業者は、支援プランにそって、食料提供・学習支援を通じた見守り、保育所での定期預かり・相談支援等を行う。

詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

子ども・子育て会議(第59回)会議資料はこちら

【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第58回)」提言のご紹介

10/11に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第58回)」における、駒崎理事長の提言をご紹介いたします。

1.保育園を誰もが入れる「みんなの保育園」に

〜保護者の就労要件を撤廃し、就労の有無や形態に関わらず保育園を利用できるよう提言〜

ポスト待機児童時代に入り、全国の保育所等の定員充足率は年々低下しています。 ※定員充足率=利用児童数÷定員

引用:厚生労働省Press Release「保育所等関連状況取りまとめ(令和3年4月1日)」

https://www.mhlw.go.jp/content/11922000/000821949.pdf

これまではキャパがなく受け入れられなかった在宅子育て家庭やフリーランスワーカー、社会復帰したいけれど事情により就労先がなかなか見つからない家庭など、必要要件を満たしづらい家庭の子どもも保育所等で受け入れられるようになります。

在宅子育て世帯にも保育は必要です。

共働き世帯に比べ、周囲からのヘルプが得られにくく、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える母親が、24時間小さい子どもと一緒にいることで虐待のおそれやそのリスクを高めています。

最新の報告(※1)によると、1年間の子どもの虐待死事例(57人)では、「0歳」が 28 人(49.1%)で最も多く、「2歳以下」の割合が34 人(59.7%)と半数を超える状況です。未就園児率の高い低年齢で深刻な事例が多く発生しています。

※1 子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第17次報告)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000825392.pdf

一時預かりもありますが、導入に消極的な自治体があったり、補助金が十分ではないために事業が広がりづらく、供給量が不足しています。令和元年度の実績(※2)で見ると、未就園児1人当たりでは1年間に約3日の利用にとどまっています。利用したい時に利用できず、複数施設や他のサービスをかけもちで利用するなど、子どもの情緒や発達面を考えても、親子にとって望ましい姿とはいえない状況です。

※2 保育を取り巻く状況について(P31)

https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000784219.pdf

そこで、これまでのフルタイム・共働き世帯が利用する保育園という前提を見直し、保護者の就労形態や就労の有無に関わらず、誰もが利用できる「みんなの保育園」に変更すべきと考えます。

そのためには、現行の「保育の必要性の認定」の就労要件(最低条件)の撤廃が必要です。

全体で進めることが難しければ、例えば、0~2歳児を対象に規模の特性を生かしてきめ細かな保育や保護者対応を実施している小規模保育事業で試験的に行ってみて、効果を見てから全体に広げてほしいと提言しました。

特に地域型保育事業の充足率が低く空きが多いため、他施設より受け入れが可能です。

|

保育所等 |

幼稚園型認定こども園等 |

地域型保育事業 |

全体 |

|

|

平成31年 |

93.2 |

91.0 |

82.7 |

92.8 |

|

令和2年 |

92.6(▲0.6) |

96.0(+5.0) |

82.2(▲0.5) |

92.2 |

|

令和3年 |

91.3(▲1.3) |

93.4(▲2.6) |

78.5(▲3.7) |

90.9 |

よって、小規模保育事業から保護者の就労要件を外して「みんなの保育園」に向けた取り組みを試験的に始めさせてほしいと要望しました。

2.公定価格の「賃借料加算」「冷暖房費」について、算定方法の見直しを提言

賃借料加算や冷暖房費加算の「利用子ども数×単価」の算定方法では、子どもの入所率が下がると補助金収入が減ってしまいます。

建物賃借料や冷暖房費は毎月定額なのに、子どもの数により収入が変動してしまう現在の加算の仕組みでは、今後、保育園等の量的拡充や少子化等により、保育園等の入所率が下がると事業者負担が増し経営を圧迫していきます。

また、子ども1名欠員の場合の賃借料加算の影響は、100名定員の保育園では「1/100」減収ですが、19名定員の小規模保育事業では「1/19」減収になります。さらに、規模が小さければ小さいほど、1名あたりの単価が高いので、小規模保育事業を運営する事業者にとって非常に深刻な問題です。

利用子ども数に応じて施設・事業者側で調整ができない費用に関わる加算については、定員数で算定するように見直しを提言しました。

3.特区小規模保育を全国でできるように提言

堺市等で行われている3〜5歳の特区小規模保育ですが、当該自治体の方々にヒアリングを行うと、有用性を感じていらっしゃり、今後についても期待度が高いことが伺えます。

これから全国的に少子化が進む中、人口減少地帯では既存の認可保育園のインフラを維持できなくなる地域が多発してくると考えられます。そうなった際に、少人数の保育ニーズがある地域において、狭いスペースでも立ち上げられ、0~5歳児まで保育でき、かつ、家庭的保育・小規模保育事業者等の卒園児の受け皿となれる小規模保育所があれば、地域の保育インフラを維持していける可能性が見えてきます。

しかし、事業者に取り組む意思があっても、特区申請をする自治体は多くなく、取り組み自体が限定的になってしまっている現状は否めません。また、元の定義(0~2歳)と違うため、建築上の各都道府県の施設要件の緩和措置が受けられなくなることを理由に取り組み自体を断念せざる得ない状況もあります。

そこで、小規模保育事業の定義(0~2歳、19名)自体を現在の特区と同等にし(0~5歳、19名)、自治体が特区に申請しなくても、現在の要件を満たせば取り組める状況を作っていただけるよう提言しました。このことで、整備と運営のしやすさを維持したまま、きめ細かい小規模ならではの保育が継続発展されていきます。

下記の例示のように、国では「小規模認可保育所の緩和」とされています。「小規模認可保育所」の定義が(特区の現状に合わせて)変更されれば、施設整備や運用における小規模認可保育所の緩和措置が受けられるものと考えます。

例示

|

「日本再興戦略2016」平成28年6月2日閣議決定【抜粋】 3.国家戦略特区による大胆な規制改革 ⑥小規模認可保育所に対するバリアフリー条例の適合免除の明確化・待機児童対策として小規模認可保育所の設置を促進するため、共同住宅の用途変更による小規模認可保育所の設置について、東京都が、バリアフリー法に基づく「東京都建築物バリアフリー条例第14 条」に係る具体的運用として、小規模認可保育所については、基準を満たさなくても円滑に利用できる旨を通知により明確化できるよう、国においても、小規模認可保育所について同法の建築物移動等円滑化基準への適合を義務付けていない旨を明確化した上で、子どもも含めた生活者の自立した生活の確保といった同法の趣旨を踏まえ、小規模認可保育所において利用する者が想定されない設備等に関する規制を求めないなど、合理的な運用を促すための所要の措置を速やかに講ずる。 (上記の閣議決定を受けて) 東京都通知 「28 都市建企第252号 平成28年 6月 2日 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例 第14条の適用に係る基本的な考え方について 」 |

4.保育の短時間認定・長時間認定の切り替えタイミングが、その家庭の実情に添えるよう、市区町村への通知を要望

就労等の要件で保育園を利用している家庭が、下の子どもの妊娠・出産のためにそのまま保育園を利用すると、産後休業→育児休業への切り替えタイミングで、保育の必要量が保育標準時間から短時間に切り替わります。

(例:東京都八王子市の保育の必要量に応じた区分

https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/material/files/group/3/R03_shiori.pdfより)

産後休業は「出産翌日から8週間」と法律で決められているため、多くの家庭で、産後8週間をすぎると保育短時間認定となり、利用時間が1日最大8時間(8~16時、9~17時等)となります。

しかしながら、産後8週間という期間は、早産児や多胎児、障害児を出産した家庭にとって、母体の回復も未然であり、生まれた子供の養育も不安定な状況です。早産児や多胎児、障害児は、出産後も数週間入院していることも多いためです。

その状況の中で、保育園の送迎が8-9時/16-17時台になると、配偶者が勤務時間上送迎対応できないことが多く、出産後の母親に送迎の負担が重くのしかかることは明白です。

弊会にて内閣府ご担当者に確認をしたところ、「自治体が保護者の状況を鑑みて保育の支給認定を決定する」との回答でした。実際に、沖縄県浦添市では「出産日から起算して5か月を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間」は保育標準時間と認定するなど、柔軟に対応している自治体も存在します。しかし、多くの自治体では前述の通り「産前休業→育児休業」という一律切り替えになっています。

内閣府から自治体に対し、「保護者の状況を鑑みて柔軟に保育時間を認定すること」という通知を再度発出してもらえるよう要望しました。

詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

子ども・子育て会議: 子ども・子育て本部 – 内閣府(リンク)

子ども・子育て会議(第58回)会議資料はこちら

【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第57回)」提言のご紹介

6/18に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第57回)」における、駒崎理事長の提言をご紹介いたします。

1.「こども基金」の創設を提言

現在、政府内で「こども庁」創設に向けた議論が進められています。子どもを中心に据えた政策の推進のために、子ども関連政策を所管する関係府省庁の縦割りをなくすことは賛成です。

ただし、単に関係府省庁の人員と予算を1か所に集めるだけでは、有効な政策を打ち出すことは困難です。「こども庁」創設は、必要な人員と予算の投入とセットで行われる必要があります。

そこで、「こども基金」の創設を提案しました。今回、「こども庁」を創設する目的は、子育て政策の強化ですから、組織再編とセットで、子育て分野に集中的に予算を投下し、実行力のある政策を打ち出せるように、新たな「こども基金」の創設を提言しました。

(注)政府は、平成21年度に創設した「子育て支援対策臨時特例交付金(都道府県が設置する「安心こども基金」)」により、待機児童解消のための保育所整備等を実施し、一定の効果を上げました。

2.地域の全ての子どもたちに開かれた保育園に

保育園は、利用児童のためだけではなく、地域の子育て家庭のための施設であるべきだと考えます。待機児童問題が解消しつつある今、地域に開かれた「あたらしい保育園」へ移行できるように制度改正等が必要です。

1)保育の必要性認定を廃止し「国民皆保育」を目指してください。

法令上※、保育の必要性認定が受けられるのは、就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害等の事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難な子どもに限定されています。

※子ども・子育て支援法第19条第1項第2号・第3号、子ども・子育て支援法施行規則第1条の5

しかし、保育を必要としているのは、必要性認定を受けられる家庭だけではありません。

週1〜週6まで、その家庭に応じたグラデーショナルな利用を可能とし、どのような家庭でも地域の保育園を利用できるように、法令改正をと要望しました。

2)3歳以上児の保育園の義務化を

保育所・幼稚園に通園することで、子ども達の虐待リスクを低下させたり、自閉症やADHD等の発達障害を早期に発見し、早期に支援に繋げていくことができます。

しかし、現状も保育園にも幼稚園にも行っていない3歳以上の子どもたちが5万人いることがわかります。

出典:厚生労働省「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会(第1回)」資料3

https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000784219.pdf

保育園にも幼稚園にも行けず、家庭の経済力や保護者の意識によって左右されてしまう子ども達は、最も脆弱性 が高い層であると思います

3歳以上児の義務教育化を実現し、こうした子ども達を早期に社会的支援の網の目で支えていくことが必要であると提言しました。

3)保育園で福祉サービスをできるように通知を出してください。

保育園において、子ども食堂等の福祉サービスを行えれば、地域の子育て家庭の支援になります。

しかし、都内では、保育園で福祉サービスを実施することが認められていません。

法令で禁じられていない保育園での福祉サービスを、自治体の運用で認めないこととするのは適切ではありません。厚生労働省は国としては禁じていないというスタンスですが、地域の福祉に資するサービスであれば、積極的に保育園を活用できるよう、国から通知を発出していただきたいと要望しました。

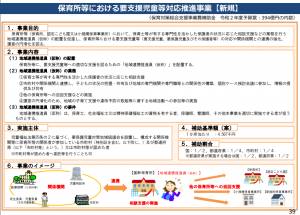

3.「保育所等における要支援児童等対応推進事業」(保育ソーシャルワーク関連事業)について

当該事業は、地域の基幹保育所に「地域連携推進員」(保育士、社会福祉士、精神保健福祉士等)を配置し、他の保育所等への巡回支援、保護者への相談支援等を実施するものです。これにより、保育所等における要支援児童等の対応や関係機関との連携強化、運営の円滑化を図ることとしています。

1)対象児童数に応じた補助基準額にしてください。

現在、基幹保育所1か所あたり約460万円が補助されますが、基幹保育所数に対し、対象児童数が多いと赤字運営になります。

安定的に事業運営ができるように、対象児童の見込み数に応じた補助基準額としてもらえるよう要望しました。

2)自治体・地域連携推進員・保育園・関係機関間のクラウドでの情報共有を推進してください。

中野区では、クラウド活用やメールでの書類のやりとりは認められておらず、全て書留での発送業務が必要となっています。紙でのやりとりでは、紛失などによる情報漏えいリスクが高い上、費用・時間のロスが多く、事業をスムーズに実施することが困難です。

児童の情報をより安全に管理し、要支援家庭に対して、自治体・保育園・関係機関がそれぞれ迅速に必要な対応がとれるように、クラウドを活用した情報共有が進むよう、通知等により国から後押ししていただきたいと要望しました。

3)保育スタッフが要支援児童等の対応を適切に行うための研修や意見交換会の運営費を補助してください。

専門知識を有する地域連携推進員が、要支援児童それぞれの対応方法について保育スタッフに助言することは重要です。しかし、限られた数の地域連携推進員の助言だけでは、要支援児童等の適切な対応が十分に行えません。

保育所等で要支援児童等の対応をより適切にできるようになるためには、

①保育スタッフ自身がそのノウハウを身に付けるための研修機会の提供

②他の保育所等の保育スタッフとの意見交換会の実施(他園の事例から学ぶ)

が欠かせないと考えます。

そのための、保育スタッフの対応スキルを底上げするために必要な研修等の運営費の補助を要望しました。

4.土曜減算ルールについて、土曜利用の実態や将来的な保育園のあり方にあわせた見直しを提言

小規模保育事業は定員19名以下のため、そもそも土曜保育を希望する利用者が少なく、認可保育所と比べて預かり人数が0人になり、減算対象となる確率が高めです。そのため、毎月給付費が安定せず、小規模保育の経営に大きな影響が発生しています。

直前キャンセルについては、減算しないということが国の通知にて示されておりますが、減算対象とする自治体があると聞いています。運用の徹底を図っていただくよう対応を要望しました。

また、多様な保育ニーズの受け皿として一時保育事業を行う保育園も徐々に増えてきています。一時保育の予約が入っている場合には、例え在園児の利用がなくても、開園して子どもを預かっているとみなし、減算対象としない運用を要望しました。

そして、今後の保育園のあり方として、地域に根差した子育て支援や保育の質向上を考えていく必要があると考えます。土曜日に園職員が地域向けの子育て支援活動や、園内の環境整備・研修等による保育の質向上を目的とした活動により開園した場合には、在園児の利用が0人であっても土曜減算の対象外とするように検討を要望しました。

5.特区小規模保育の全国化を提言

大阪府堺市等で行われている3〜5歳の特区小規模保育ですが、当該自治体の方々にヒアリングを行うと、有用性を感じていらっしゃり、今後についても期待度が高いことが伺えます。

堺市の小規模保育の入所率データを見ると、卒園後の入園先として3~5歳の特区小規模保育をもつ小規模保育の入所率が105.3%と、非常に高い結果であることがわかります。

特区小規模を持たない小規模保育 84・4%

特区小規模を持つ小規模保育 105・3%

今後、全国的に少子化が進む中、人口減少地帯では既存の認可保育園のインフラを維持できなくなる地域が多発してくると考えられます。そうなった際に、0〜2歳の小規模認可保育園と連携する形で、3〜5歳の小規模認可園という選択肢があることで、保育インフラを維持していける可能性が見えてきます。

よって、3〜5歳の小規模認可保育園を国家戦略特区だけでなく、全国でできるようにすることを検討するよう要望しました。

6.企業主導型保育事業について

1)企業主導型にも障害児加算の適用を

認可保育事業である地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く)において障害児を受け入れる場合、障害児2人につき、保育士1人を配置するために必要な経費「障害児保育加算」が補助されます。

しかし、認可外保育事業である企業主導型保育事業では、この「障害児保育加算」の補助がありません。

企業主導型保育事業所にも地域型保育事業所と同様に、障害児の申し込みは一定数あります。また、入園時は障害児としての入園でなくても、保育園に通っている間に園児が障害児となる場合もあり、企業主導型保育事業所で障害児を預かるケースが発生することはあり得ます。

企業主導型保育事業所であっても、障害児が安心して通える環境を整備できるように、障害児保育加算を適用するよう要望しました。

2)土曜減算についてルールの見直しを提言

企業主導型には、土曜日利用が1日でも無い場合、2カ月は猶予、3カ月目に週5運営の園として減算されるルールがあります。

例えば、保護者が毎週ではなく月2日の土曜日利用を希望した場合、週5運営の園としての給付しかない中で運用するか、土曜休園を前提とした運営にする必要があり、保護者ニーズに合わせられません。

また、認可保育事業で認められている、直前キャンセル=減算なしとする運用もありません。

土曜保育を必要とする保護者のニーズに柔軟に対応できるようなルールの見直しを提言しました。

3)定員(減少)変更を認めるよう要望

企業主導型保育事業においては、一度整備した定員を減らすことができないという指導になっています。認可保育所や認定こども園では、定員変更は自治体が認めれば可能になっております。

急激な少子化により、定員を減少させざる得ない企業主導型保育事業が今後増加することが予想されます。定員の硬直化により、運営費単価が不利な運営を強いられることで経営が悪化するなどの弊害が起きることになります。

認定こども園などは、認可定員とは別に利用定員という概念を用いて、自在に定員を伸縮させることが可能です。

現在のルールを改め、企業主導型でも、定員(減少)変更が認められる、または利用定員の設定を認めるよう要望しました。

7.公費補助により整備した施設の場合の、撤退時の返還義務について、内装費を対象外にするよう要望

補助金の交付を受けて保育所等を整備したが、今後、預かり人数の減少などでやむを得ず撤退の判断を行う保育所等が増えることが予想されます。

保育所等整備交付要綱の条件に、「事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具及びその他財産については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで市町村長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。」とあります。

条件に反した場合には、補助金の全部または一部を返還しなければならなりませんが、建物内部の壁面や床、天井、家具、室内装飾や仕上げ等の内装費については、対象から除外するよう要望しました。

8.企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の事務手続き(事業者・利用者双方)負担軽減のため、制度公表のスケジュール見直し、および電子化を提言

内閣府が実施する企業主導型ベビーシッター利用者支援事業は、以下のようなスキームとなります。

加入企業(親の勤め先)が親に紙の割引券を配布

↓

一回の利用ごとに割引券を親が氏名等を記入し、千切ってベビーシッター事業者に提出

↓

受け取った事業者は、一枚一枚その記載内容を目で確認しながらまとめ、社判を押し、期日までに全国保育サービス協会に送付

↓

全国保育サービス協会よりベビーシッター会社に振り込まれる

という流れです。割引券が紙であることから、管理方法が非常に煩雑となり、ベビーシッター事業者にとっては手作業に大変な工数をとられています。

また、年度始めの時期に当該年度の制度が決定されていない状況なため、毎年4-6月の利用分に関しては遡及割引対応(一度全額をベビーシッター会社に払った後、遅れて割引券を提出し、事業者から利用者へ返金する)が発生しており、利用者・事業者とも相当な負担を背負っています。

一方で、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業と同様のサービスである民間の福利厚生では、今年度以降相次いでクーポンの電子化が予定されています。(えらべるくらぶ(2021年夏~)・ベネフィットワン(2022年度~)等)

内閣府のベビーシッター利用者支援事業においても、割引券の電子化を推進し、利用者・事業者双方の負担を軽減すること、また、遡及対応が発生しないよう、スケジュールの見直しを強く要望しました。

詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

子ども・子育て会議: 子ども・子育て本部 – 内閣府(リンク)

子ども・子育て会議(第57回)会議資料はこちら

【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第56回)」提言のご紹介

1/20に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第56回)」における、小規模保育などに関する駒崎理事長の提言をご紹介いたします。

1.シッターによる届出義務化が「ザル状態」になっていることについて ―マッチング型事業者の届出未確認事案を踏まえて―

1月15日のビジネスインサイダー誌の報道によると、「ベビーシッターの大手マッチングプラットフォームで、4年半以上にわたり、児童福祉法上シッター個人に義務付けられている、都道府県等への届出を確認しないまま、届出対象年齢である7歳未満のシッティングをマッチングしていたことが明らかになった」とのことです。

児童福祉法の改正によって、2016年4月から、1日に1人以上児童を預かるベビーシッター事業者も、児童福祉法上の認可外保育施設として届出の対象になりました。今回の事案は、その法令を違反していたということになります。そうした状況のまま、同社は内閣府のシッター補助金の対象となっていました。

同誌は「そもそも補助金事業に対して、個人のベビーシッターは申請ができず、マッチング型事業者が認定をされているのは、事業者が審査等を経て安全性を担保しているとみなされているからではなかったのか。(中略)『認定の一時停止や取り消しができないのであれば、補助金事業自体が砂上の楼閣だったということではないか」「今回のキッズラインの届出未確認問題により、シッターによる届出の義務化は、ザル状態であったことが明るみに出たと言える」と指摘しています。

こうした状態について、民間から内閣府に対応策を求めました。

2.企業主導型の新規園募集停止を提案

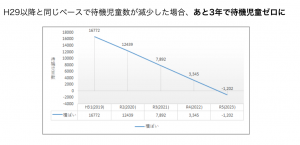

待機児童解消が一定程度効果を発揮し、このペースで待機児童が解消された場合、3年で待機児童は0になる推計となっています。

作成:認定NPO法人フローレンス

待機児童解消を目的として設計された企業主導型保育は、その使命を終えたと考えることもできます。だとしたら新規園募集は止め、既存の園の質の向上等にリソースを振り向けていくべきではないかと考えます。

一方で、一時保育・病児保育・ショートステイ・産後ケア・多胎児支援等、地域の子育て資源はいまだに不足していることは明らかです。

認可園や地域型保育と違って、13の子ども子育て支援事業については、自治体が手を挙げなければ実施することができず、自治体は予算制約や優先順位などから、積極的に整備を行ってきたとは言い難い状況です。

企業主導型の新規園募集を停止することで生まれる予算的な余白を用いて、これまで整備が進みにくかった地域の子育て支援を行うことはできないでしょうか。その際は現状の13事業のように自治体のコミットに左右されてしまう仕組みではなく、企業主導型の良い点であった、自治体を介さず、事業者の希望で事業を始められる仕組みを踏襲することで、スピード感を持って整備を進めることが叶う構想もあわせて提案いたしました。

3.5歳まで預かれる特区小規模保育を、特区だけでなく全国でできるよう要望

堺市等で行われている3〜5歳の特区小規模保育について、当該自治体の方々にヒアリングを行うと、有用性を感じていらっしゃり、今後についても期待度が高いことが伺えます。

今後、全国的に少子化が進む中、人口減少地帯では既存の認可保育園のインフラを維持できなくなる地域が多発してくると考えられます。そうなった際に、0〜2歳の小規模認可保育園と連携する形で、3〜5歳の小規模認可園という選択肢があることで、保育インフラを維持していける可能性が見えてきます。

3〜5歳の小規模認可保育園を国家戦略特区だけでなく、全国でできるようにすることを検討して頂きたいです。

4.「在宅勤務の場合、自宅保育をしてほしい」という自治体の独自要請の取り下げを要望

都内の一部の区において、保護者へ、保育園の登園自粛要請と受け取れる通達が出されているケースが見受けられます。要請内容は「家で保育できる人だけ」とありますが、これにより育児休暇中の家庭や在宅勤務可能な家庭が保育園に預けられない事例が実際に出ています。

子どもを見ながらの在宅勤務は不可能です。さらに毎日通っている園からの「協力のお願い」は容易に「ほぼ強制」に転嫁し得ます。

保育園で働く職員の感染を防ぐことももちろん大切です。しかし、それでもなお登園自粛要請には慎重になるべきです。保護者を追い込み、精神的に不安定にさせれば、そのリスクは子どもに向かいます。

既に発出されているであろうFAQ等とあわせて、自治体独自の登園自粛を再検討するよう、厚生労働省より通知等を出して頂けるよう要望いたしました。

5.保育所運営にかかわる本部所属の職員の人件費も、拠点区分の経費として認められるよう要望

江東区の認可保育所の指導検査にて、拠点に属さない職員(本部所属)の給与等を人件費として計上したことについて、あくまでも拠点区分外の経費とする改善依頼(口頭)がありました。

指導検査基準では、委託費の人件費の使徒範囲について「保育所に属する職員の給与、賃金等保育所運営における職員の処遇に必要な一切の経費に支出されるもの」とされています。

保育所の委託費の請求業務や取引先への支払業務、園児が使うシステムの保守等に従事する本部職員の処遇に関わる経費についても、「保育所運営における職員の処遇に必要な一切の経費に支出されるもの」に該当します。

本来は拠点内で実施すべき業務を多数の拠点を運営する強みから集中管理しているにすぎず、その所属の有無に関わらず拠点運営の経費として計上されるのが適切と考えます。

もし、このような業務に従事する職員の人件費を拠点区分外の経費とすると、不当に人件費比率が低くなってしまい、実態と乖離してしまいます。

多様な運営形態があることを鑑み、保育所運営にかかわる本部所属の職員の人件費を拠点区分の経費として認めていただけるよう、指導監査実施要綱の改定を要望いたしました。

6.保育士の働き方改革において、副業・兼業として複数の認可保育施設での勤務が可能になるよう、各自治体へ通知の発出を依頼

令和2年7月時点で保育士の全国の有効求人倍率は 2.29 倍、全職種は 1.05 倍。全職種平均の倍以上となっているなど、多くの施設で保育の担い手の確保がますます困難に。

原因の一つに、保育士の働き方の画一的な運用があろうかと思います。多くの自治体において指導監査での縛りが厳しく、解釈も定まらない状況があります。

複数の認可保育施設に所属することができるか、という問題があります。例えば、保育園Aの常勤職員(月160時間勤務)が、労働時間が被らない就業時間に保育園Bで短時間勤務(月12時間勤務)する場合に、保育園Aは常勤、保育園Bでは非常勤職員として月次の各自治体への公定価格職員配置報告へ記載し、所属させることに関して、いまだ多くの自治体では許されていません。

町田市では、「複数の施設での勤務は可能です。ただし、その場合、当該職員を法人では常勤職員として採用したとしても、法令上の施設ごとの職員配置の考え方では、どちらの園でも非常勤職員扱いとなります」と示されいます。

各自治体における指導では、同法人内でも、他法人でも、複数所属を認められないと指導しているケースが多いようです。

昨今の働き方改革において、「副業・兼業」なども積極的に取り組むよういわれておりますが、保育士においても可能になってしかるべきと考えます。副業・兼業を行う理由は、収入を増やしたい、1つの仕事だけでは生活ができない、自分が活躍できる場を広げる等様々ですが、保育士の過度な長時間労働などを招かないよう留意しつつ、保育現場においても、その希望に応じて複数施設で副業・兼業が行える環境を整備すべきと考えます。

法的には問題がないと思われますので、上記のような保育士の働き方について自治体に通知を出していただけるよう提案いたしました。

7.東京都都市部における公定価格の「賃借料加算」について、金額の算定基準の見直しを要望

東京都都市部において、公定価格で定められている「賃借料加算」が金額的に実態と大きく乖離している実態があります。これは、東京都の財源で5年の期限付きで加算の上乗せを行っていることからも明らかです。

自治体の財源を使わなくてはならない現状のため、「5年」という時限付きでしか上乗せされません。そのため、5年を超えると法人が持ち出すなどの方策を取らなければ賃料を賄えないケースが続出しています。

5年後に賃料が安くなるという社会情勢でもないことから、このことが理由で保育所整備が進まない地域もあり、整備されたとしても非常に不安定な見通しでの運営を余儀なくされています。

保育所の運営は5年では終わりません。改修型であっても最低10年は運営するよう自治体からは約束を求められています。東京都の公定価格上の賃借料加算の金額設定に無理があるためこのような状況になっていると思われるため、算定基準の見直しを求めました。

8.コロナ禍における処遇改善Ⅱキャリアアップ研修の実施体制・要件について、抜本的な見直しを要望

保育士は、処遇改善Ⅱの適用を受けるため、キャリアアップ研修を受けることが必要です。しかし、コロナ禍の影響で特に2020年度は各実施主体とも「ソーシャルディスタンス」への配慮により、受講定員を減らしてきており、希望しても受講がかなわないことが増えています。

「受けたくても受けられない」という状況に鑑み、現在の実施体制や要件の抜本的な変革とともに、受講機会・受講主体を増やすこと、そして処遇改善Ⅱの 講座受講要件のさらなる延長・緩和を要望いたしました。

9.子ども子育て新制度施行後、増大した事務負担への対応に係る提言

子ども子育て新制度施行後、制度の安定と引き換えに認可申請をはじめ、記録、保存書類の作成、会計処理財務諸表への対応、第三者評価、請求業務、各種契約業務、監査対応など事務処理が明らかに増大し、施設長や事務職員への負担は増すばかりで、各施設で負担する会計業務などの外部委託や、労務管理、規定類の整備などにかかる費用なども看過できない状態となってきています。

事務量増加に対する正規職員雇用補助や専門家に委託できる補助の創設をするか、それができないならば、事務量を減らすための対行政書類の抜本的な簡素化、巡回指導や監査の改善などを希望いたしました。

詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

子ども・子育て会議: 子ども・子育て本部 – 内閣府(リンク)

子ども・子育て会議(第56回)会議資料はこちら

【報告】全国小規模保育協議会の提言を受け、5歳まで預かれる「特区小規模保育」が、卒園児の受け皿としての連携施設に認められました

全国小規模保育協議会の提言を受け、3〜5歳も預かれる「特区小規模保育」が、家庭的保育や小規模保育事等の卒園児の受け皿として、連携施設になることが認められる方針となりましたのでお知らせいたします。

小規模保育「3歳の壁」問題を解決するソリューション

2019年4月時点で、全国の家庭的保育・小規模保育事業者等数は約6,400※2。待機児童が一番多い、0〜2歳の受け皿として大活躍の家庭的保育・小規模保育事業等ですが、卒園児が再保活しなければならない「3歳の壁」問題が大きな課題として横たわっていました。

「3歳の壁」問題を解消すべく、国は、家庭的保育・小規模保育事業者等に卒園後の受け皿となる「連携施設」を確保することを義務付けています※1。「連携施設」になってくれる保育所を見つけるのは簡単なことではなく、約3割の家庭的保育・小規模保育事業者等が、受け皿となる「連携施設」を確保できていません※2。

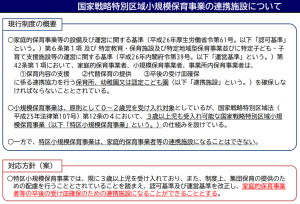

この状況を受けて「0〜2歳に限定されていた小規模保育の対象を、5歳まで広げてください!」という提言を2016年、国家戦略特区で行い、「5歳まで預かれる小規模保育」制度が2017年9月に実現。全国に先駆けて特区小規模保育事業(以下「特区小規模」)を開設した大阪府堺市では、家庭的保育事業等と協定を締結することにより、家庭的保育事業等の卒園児を優先的に受け入れることができるとしており、既存の小規模保育事業に近接した場所に特区小規模を開設し、日頃から保育について連携協力を行っているため、卒園後の移行もスムーズでした。

一方で、3~5歳児の定員を設定する施設である特区小規模は、現行の制度では、小規模保育事業、家庭的保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」)の連携施設となることはできないとされており、卒園後の連携を阻む制度上のバグが生じてしまっていました。

小規模保育をより良い制度にするために政策提言を行っている全国小規模保育協議会は、関西連絡会のメンバーを中心に保育所や幼稚園、認定こども園と同様に、特区小規模を連携施設として認めていただけるよう内閣府 子ども・子育て会議や行政担当者を招いた勉強会で提言を行ってきました。

この提言が実り、1月20日に行われた内閣府 子ども・子育て会議(第56回)では、連携施設に係る認可基準・運営基準の改正(案)「国家戦略特別区域小規模保育事業の連携施設について」において、「特区小規模保育事業では、現に3歳以上児を受け入れており、また、制度上、集団保育の提供のための配慮を行うこととされていることを踏まえ、認可基準及び運営基準を改正し、 家庭的保育事業者等の卒後の受け皿確保のための連携施設になることができることとする」との対応方針(案)が示されました。

子ども・子育て会議(第56回)資料4 連携施設に係る認可基準・運営基準の改正案について

ポスト待機児童時代の保育インフラとして

今後、全国的に少子化が進む中、人口減少地帯では既存の認可保育園のインフラを維持できなくなる地域が多発してくると考えられます。そうなった際に、少人数の保育ニーズがある地域において、狭いスペースでも立ち上げられ、0~5歳児まで保育でき、かつ、家庭的保育・小規模保育事業者等の卒園児の受け皿となれる小規模保育所があれば、地域の保育インフラを維持していける可能性が見えてきます。

堺市で行われている3〜5歳の特区小規模保育について、当該自治体の方々にヒアリングを行うと、有用性を感じていらっしゃり、今後についても期待度が高いことが伺えます。3〜5歳の小規模認可保育園を国家戦略特区だけでなく、全国でできるように、全国小規模保育協議会では引き続き、提言活動を行ってまいります。

【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第55回)」提言のご紹介

12/25に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第55回)」における、小規模保育などに関する駒崎理事長の提言をご紹介いたします。

1.小学校の学級少人数化に伴い、保育園の人員配置基準見直しも要望

公立小学校において、よりきめ細やかな指導が行えるように、学級人数の上限(現行40人)を35人に見直し、来年度から5年間をかけて低学年から段階的に少人数化に対応することが決定しました。また、これに対応するために、令和3年度文部科学関係予算案に、教職員配置の充実のための費用が計上されています。

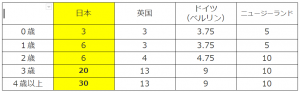

一方で、保育園で1人の保育士が見る児童数は、海外と比較しても多く、きめ細やかな保育を行える状況とは言い切れません。特に、3歳児は保育士1人当たり20人、4歳以上児は保育士1人で30人となっていて、目を行き届かせるのは非常に困難な児童数です。

人員配置基準(保育士1人当たりの年齢別児童数)※1

(※1)(日本の人員配置基準について)「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第33条第2項

(海外の人員配置基準について)株式会社シード・プランニング「諸外国における保育の質の捉え方・示し方に関する研究会 (保育の質に関する基本的な考え方や具体的な捉え方・示し方に関する調査研究事業) 報告書」(平成31年3月29日)

小学校の学級少人数化に伴い、保育現場においても、保育士1人当たりが見る児童数を少人数化し、安全で質の高い保育を提供できるように、人員配置基準の見直しを行っていただけるよう要望いたしました。

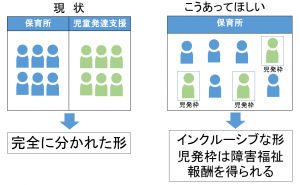

2.保育園の空き定員で障害児の児童発達支援を行えるよう提案

児童福祉法により、未就学の障害児は、障害児通所施設に通い、児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等)を受けられます。障害児通所施設には、利用定員に応じた報酬や児童指導員等の配置加算額などが支払われます。

現在、保育園と障害児通所施設は、隣接させることはできても、保育園で障害児の児童発達支援を行うことはできません。

「障害のある子どもは障害児通所施設で、健常児は保育園で」という分断を早期に生むことは、社会的包摂(インクルーシブ)の理念からは遠ざかってしまうため、障害児と健常児が共に過ごして成長できる環境を構築していくことが重要と考えます。

保育園の待機児童数は平成29年以降順調に減少し、令和2年4月1日時点で12,439人(※2)となっており、来年度から4年間で約14万人の保育の受け皿が整備(※3)されれば、待機児童問題はほぼ解消します。

(※2) 厚生労働省子ども家庭局保育課「保育所等関連状況取りまとめ(令和2年4月1日)」

(※3) 全世代型社会保障検討会議(第12回)配布資料「世代型社会保障改革の方針(案)」(令和2年12月14日)

待機児童問題が解消に向かう中、定員割れする保育園が出てくることが想定されます。そこで、空き定員分を活用して障害児を受け入れ、児童発達支援をできるようにする制度改正を提案いたしました。

3.企業主導型保育園にも障害児保育加算が適用されるよう要望

認可保育事業である地域型保育事業(※4、居宅訪問型保育事業を除く)において障害児を受け入れる場合、障害児2人につき、保育士1人を配置するために必要な経費「障害児保育加算」が補助されます。

(※4)小規模保育事業・家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業の4つ。2015年に開始された「子ども・子育て支援新制度」で認可保育事業となった。

認可外保育事業である企業主導型保育事業には、この「障害児保育加算」の補助がありません。

企業主導型保育事業所にも地域型保育事業所と同様に、障害児の申し込みは一定数あります。また、入園時は障害児としての入園でなくても、保育園に通っている間に園児が障害児となる場合もあり、企業主導型保育事業所で障害児を預かるケースが発生することはあり得ます。

企業主導型保育事業所であっても、障害児が安心して通える環境を整備できるように、障害児保育加算の適用を要望いたしました。

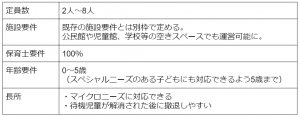

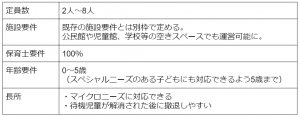

4.既存施設では対応できないマイクロニーズに応えるため、新たな小規模保育類型(S型)の創設を要望

例えばあるエリアに6人の待機児童が発生したとします。待機児童の増加トレンドにおいては将来的なニーズの増加を見込んで、認可保育所や小規模認可を設置することは合理性がありました。

しかし、待機児童の減少フェーズにおいては、認可保育所はおろか小規模認可保育所も設置することはできなくなります。こうしたマイクロニーズに対応するためには、既存の制度枠組みでは対応できません。

そこで、2人以上8人以下の新たな小規模保育類型(小規模保育事業S型)を提案します。S型は、これまでの小規模保育のように商業ビルやマンション等だけでなく、既存施設要件にこだわらず、児童館や公民館、小学校等の地域資源の中でも運営できるようにしていきます。そうした「改装と所有」を前提としない形態であれば、待機児童がいなくなった場合にも撤退しやすく、少人数の保育の受け皿をスピーディに整備できます。

一方で、保育の質を担保するために、保育士資格要件については100%を保持することを提案します。

小規模保育S型(案)

定員1人以上5人以下の家庭的保育事業がありますが、主には家庭的保育者の居宅で保育を行うため、保育を必要とするエリアに家庭的保育者がいるとは限らないことや法人運営の必要性から、小規模保育をより小さくできる方向性での制度アップグレードを提案いたしました。

詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

子ども・子育て会議: 子ども・子育て本部 – 内閣府(リンク)

子ども・子育て会議(第55回)会議資料はこちら

【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第54回)」提言のご紹介

12/1に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第54回)」における、小規模保育などに関する駒崎理事長の提言をご紹介いたします。

1.保育所等の欠員補填の仕組み創設を要望

今年度、全国の待機児童数が過去最小となり、今後も同じペースで待機児童数が減少すると仮定した場合、あと3年で待機児童がいなくなる計算になります。

保育園を希望するご家庭にとっては大変喜ばしいことですが、東京23区でさえ、定員割れする保育園が出てきています。園児一人あたりの公定価格の単価が高く、園児の充足率が給付費の金額に大きく影響する地域型保育の小規模保育事業については、このまま定員割れが続くと、経営難で閉園せざるをえない園が増えてくると予想されます。

自治体によっては、保育所等の安定的な運営や年度途中の入所枠確保のため、独自に欠員補填の補助を設けているところもありますが、補助の有無や対象期間、金額などにばらつきがあります。

例えば、産育休から復帰し保育園の利用を開始する多くの家庭が0-2歳児であることから、補助対象を0-2歳児クラスに限定し、かつ定員の必要保育士等が確保できている場合に、欠員分の単価の7割程度(人件費相当)を補填するといった仕組みができれば、保育園の安定的な運営、地域の子育て支援施設としての機能や役割も果たすことができます。

それにより、今まで以上に年度途中の保育園への入所がしやすくなるので、保護者や就業先にとって必要なタイミングでの職場復帰が可能となり、雇用の安定化や働き方の多様性、という面においても貢献できると考えます。

子育て家庭や地域にとって必要不可欠な社会インフラとしての保育所等を維持するために、欠員補助の仕組みの検討を要望しました。

2.既存施設では対応できないマイクロニーズに応えるため、新たな小規模保育類型(S型)の創設を要望

例えばあるエリアに6人の待機児童が発生したとします。待機児童の増加トレンドにおいては将来的なニーズの増加を見込んで、認可保育所や小規模認可を設置することは合理性がありました。

しかし、待機児童の減少フェーズにおいては、認可保育所はおろか小規模認可保育所も設置することはできなくなります。こうしたマイクロニーズに対応するためには、既存の制度枠組みでは対応できません。

そこで、2人以上8人以下の新たな小規模保育類型(小規模保育事業S型)を提案します。S型は、これまでの小規模保育のように商業ビルやマンション等だけでなく、既存施設要件にこだわらず、児童館や公民館、小学校等の地域資源の中でも運営できるようにしていきます。そうした「改装と所有」を前提としない形態であれば、待機児童がいなくなった場合にも撤退しやすく、少人数の保育の受け皿をスピーディに整備できます。

一方で、保育の質を担保するために、保育士資格要件については100%を保持することを提案します。

小規模保育S型(案)

定員1人以上5人以下の家庭的保育事業がありますが、主には家庭的保育者の居宅で保育を行うため、保育を必要とするエリアに家庭的保育者がいるとは限らないことや法人運営の必要性から、小規模保育をより小さくできる方向性での制度アップグレードを提案いたしました。

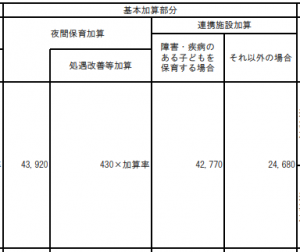

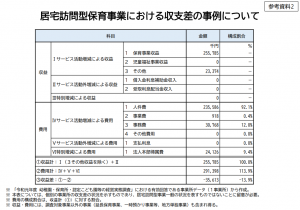

3.居宅訪問型障害児保育の公定価格引き上げを要望

居宅訪問型保育事業(障害児向け)は、障害、疾病等で保育園に通うことができない医療的ケア児を1対1で保育する制度です。国の公定価格では、障害児を保育する場合には約4万2千円/月額が加算されていますが、これでは事業は赤字続きで運営が成り立ちません。

医療的ケア児を保育するためには、専門のスタッフを採用し、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアができるよう、2ヶ月をかけて育成を行う必要があり、胃ろう・腸ろうなどを使用している医療的ケア児の場合は、保育士だけでなく看護師による見守りやバックアップ、運営スタッフによる保育士や保護者からの問合せ対応、緊急時対応などが必要です。人手も労力もかかることから、高コストにならざるを得ず、年間で3,500万程度の赤字となっています。

出典:内閣府HP 令和元年12月10日 第50回子ども子育て会議配付資料

現状の制度設計では、障害児に対して居宅訪問保育を提供する財務的インセンティブが働かず、事業者は一向に増えません。医ケア児の保育や医ケア児保護者の就労の道が断たれることがないよう、公定価格の引き上げを要望いたしました。

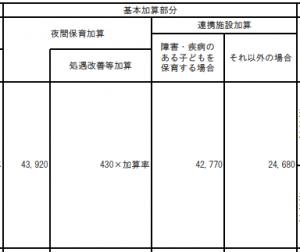

4.障害児加算に加えて医療的ケア児加算の創設を要望

公定価格の障害児加算は、対象となる子ども1名に対し加配置職員0.5人分相当の単価になりますが、医療的ケアを必要とする子どもの場合、子ども1名に対し看護師または保健師(以下、看護師等)1名の加配置が必須と考えます。

医療的ケアを必要とする子どもの受け入れにあたっては、看護師等が中心となり、主治医からの意見書や指示書をもとに、嘱託医、保健所・訪問看護ステーション等、多くの関係機関と連携を図り、情報共有や申し継ぎを受け、医療的ケア実施の看護計画のもと医療的ケアを行うため、十分な看護体制が必要ですが、現状の障害児加算だけでは十分ではなく、看護師等が配置できないケースがあります。

<参考>公定価格:小規模保育事業(A型)20/100地域

国による看護師の配置を支援するための補助事業「医療的ケア児保育支援モデル事業」は、予算がつく自治体や保育所等が限られており、医療的ケアを必要とする子どもの保護者のニーズに合わせて利用したい保育所等を柔軟に選択できるというものではありません。

今後、待機児童数が減少し定員割れが起こった際に、例えば小規模保育事業などの施設で看護師等を配置し、医療的ケアを必要する子どもを積極的に受け入れることができるよう、医療的ケア児加算を公定価格に組み込んでいただけるよう要望いたしました。

5.企業主導型保育事業への「障害児保育加算」の導入を要望

2016年に開始した企業主導型保育事業は、地域枠の弾力化なども導入され、地域の保育ニーズの受け皿の役割を担うまでになっています。そのため、企業主導型保育事業は認可保育所に入園できなかったお子さんの受け皿になっているという現状があります。

企業主導型に通うお子さんや、入園を希望されるお子さんの中にも障害児がいますが、企業主導型保育事業では障害児を預かるための整備が難しく、スタッフが疲弊していたり、そもそも入園をお断りしなければならない状況にあります。

障害児を預かるためには、お子さんにとって安心安全な保育環境を担保するため、スタッフの加配が必要になります。認可保育所では、障害児を受け入れる特定地域型保育事業所において、障害児2人につき、保育士1人を配置するために必要な経費を負担する『障害児保育加算』が導入されています。

企業主導型に通う障害児、また、その保育園で働くスタッフ労働環境を改善するためにも、企業主導型保育事業にて『障害児保育加算』の導入を要望いたしました。

6.「保育所等における要支援児童等対応推進事業」で地域連携推進員の配置先を限定せず、支援対象に居宅訪問型保育の追加を提案

基礎自治体を回って地域連携推進員の導入を勧めてきた際に、自治体より「地域連携推進員を配置できる園を見つけるのが困難」「別の保育所の地域連携推進員が巡回支援に来ることに抵抗を感じる(情報漏えいの懸念等がある)」といった意見があがり、導入が進まない状況に陥っています。

当事業の目的は、地域連携推進員が保育所等への相談支援を行い、関係機関と連携して、保育所等の運営を円滑化することです。この目的を達成するために、地域連携推進員の配置先を基幹保育所に限定する必要はありません。

配置先を限定せず、自治体が地域連携推進員を民間団体等(ソーシャルワーカーを抱えるNPO等)に委託することも含めて、柔軟な形で事業を行えるよう提案いたしました。

また、現在の事業イメージ図には居宅訪問型保育事業所が入っていませんが、居宅訪問型保育事業所においても相談支援のニーズがあり、都内で居宅訪問型保育を行った際、複数の家庭で虐待を含む課題が見つかり、専門の相談スタッフが持ち出しで保育士の相談支援を行っています。

「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」(令和2年3月26日厚生労働省令第40号)により、今年4月1日から、「保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」も子ども子育て支援法で規定する、居宅訪問型保育を利用できるようになりました。

これにより、これまで以上に、困難を抱えるご家庭での居宅訪問型保育を行う機会が増え、保育士や保護者からの相談ニーズが増えると予想されます。また、居宅訪問型保育は、保育園と違い、1対1での保育であるため、より悩みを保育士1人で抱え込んでしまうことも懸念されます。

事業の支援対象に居宅訪問型保育事業所を含め、地域連携推進員が居宅訪問型保育の保育士や保護者からの相談を受けられるよう要望するとともに、コロナ感染防止のため、そして、限りのある人員で広く相談支援を行うために、巡回訪問支援だけではなく、オンラインや電話による相談支援も柔軟に行えることも認め、要綱等でその旨明示することも提案致しました。

7.賃借料と公定価格の賃借料加算の収入額が乖離している地域の保育所等について、上乗せ加算の創設を提案

賃借料が賃借料加算の額の3倍を超える都市部などの保育所等について、その乖離分を補助し安定的な運営を行うため、国の補助事業「都市部における保育所等への賃借料支援事業(保育対策総合支援事業費補助金)」があります。

東京都江東区では、この補助事業を活用した区の賃借料加算がありますが、開設から5年目までという条件がついており、6年目以降は賃借料加算からはみでた年間1,000万以上の費用を、全て保育園側で負担しなければならない状況です。

江東区以外の区でも、自治体によって賃借料加算の対象期間や補助上限など条件にばらつきが生じています。

賃借料加算の収入額との乖離分が大きいにも関わらず、補助が受けられないと、それを全て事業者が負担することとなり、職員への処遇改善や安定的な保育園運営を行うことが難しくなるため、「都市部における保育所等への賃借料支援事業」の財源を用いて、公定価格の賃借料加算の上乗せ加算の仕組みの創設を提案いたしました。

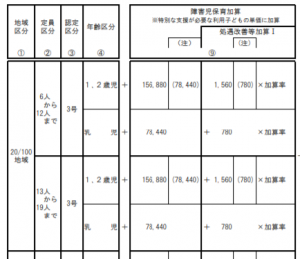

8.都道府県に届出のある認可外の居宅訪問型保育の経験を、加算率の算定年数に含められるよう要望

現在、都道府県に届出をしている認可外の居宅訪問型保育は、加算率の経験年数の算定対象施設に含まれていません。

一方で、同様の保育を行う地域型保育事業の居宅訪問型保育、病児保育施設や一時預かり事業所、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付された施設については、加算率の経験年数の算定対象となる施設に含まれています。

上記の施設や事業が対象になるのであれば、「都道府県に認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された施設」に、認可外の居宅訪問型保育も加えていただけるよう要望いたしました。

経験年数の算定対象施設

引用:府子本第761号「施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて(令和2年7月30日)」

9.DVで避難中等の「ノーセーフティネットひとり親家庭」が児童手当を受け取れるように運用改善を要望

2020年9月に「別居中・離婚前のひとり親家庭」実態調査プロジェクトチームが実施した別居中・離婚前のひとり親家庭262世帯への調査にて、18.1%が児童と同居しているにも関わらず、児童手当を受け取れていないことがわかりました。

ノーセーフティネットひとり親家庭とは、別居中・離婚前で、子どもと同居していながら児童手当をはじめとしたセーフティネットを剥奪され、精神的、経済的、社会的に追い詰められた状況にいるひとり親家庭を指す造語です。

今回調査した対象者の98%は母子家庭で、7割以上が相手からのDVを経験しており、かつ就労年収200万未満。過半数が行政等の専門機関、職場や友人に状況を打ち明けられていない状況でした。

現在の児童手当制度では、離婚を前提として別居している場合には、住民票を別世帯にすることを条件に、児童手当の受給者変更ができるようになっており、住民票を別世帯にする手続きをしようとすると、相手に居場所を知られてしまいます。DV被害者の多くは、それを恐れて、住民票を別世帯にすることができないため、児童手当を受け取ることができないのです。

調査でも、児童手当の受給者変更手続きをしていない理由の第1位は「相手と関わりたくない」で、DV被害者の多くが、相手とのやり取りを回避するために手続きを行えていないということが分かりました。

一方、国としては「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」(平成24年3月31日付雇児発0331第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「DV事務通知」という。)にて、現在の受給者が虐待やDVの加害者である場合に、その者に対して児童手当等の受給資格を取り消すことができる事例が示されていますが、対象者が限定されてしまっています。

申請者が「配偶者」(虐待・DVの加害者)と同一の住民票のままやむなく避難しており、かつ「配偶者」の社会保険の被扶養者になっている場合に、その「配偶者」に対し「職権による支給事由消滅処理を行うべき事例」として「申請者と児童が母子生活支援施設に入所」のみ例示されるにとどまっているのです。

結果、各自治体では「児童との間に生活の一体性がないと認められる場合など」が非常に狭く解釈され、児童と別居している親(現受給者)から同居している親(被害者)へ受給者変更する手続きが進まず、児童と同居している親が児童手当を受け取れないという状態が発生しています。

前述の別居中・離婚前のひとり親家庭への調査では、そもそも、児童手当の受給者を変更できるということすら、知らない・よくわからないと回答した世帯が約4割にのぼりました。

そこで、児童手当を必要としている多くの別居中家庭の実態に合わせて自治体が判断できるよう、例えば、「申請者と児童が母子生活支援施設に入所」以外のケースとして、「特別定額給付金事業におけるDV避難者や施設入所児童等への対応」(2020年4月 特別定額給付金室)にて採用された要件を参考に、「行政または行政から委託された弁護士・民間支援団体等がDVから避難しており児童と同居しているという生活実態を確認できた場合」等も例示に追加することを提案致しました。

通知改正の上、DVからの避難などのノーセーフティネットひとり親も、新通知に基づいてしっかりと救済されるのだ、ということを自治体・民間支援団体・当事者へ積極的に周知していただきたいです。

詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

子ども・子育て会議: 子ども・子育て本部 – 内閣府(リンク)

子ども・子育て会議(第54回)会議資料はこちら

【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第53回)」提言のご紹介

10/5に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第53回)」における、小規模保育などに関する駒崎理事長の提言をご紹介いたします。

1.3歳以上児を受け入れる国家戦略特区小規模保育施設が、家庭的保育事業等の連携施設として認定されるよう要望

3~5歳児の定員を設定する施設である特区小規模保育施設(以下「特区小規模」)は、現行の制度では、小規模保育事業、家庭的保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」)の連携施設となることはできないとされています。

平成31年4月、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部が改正され、同法第四十二条5項では、卒園後の受け皿を担う連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、企業主導型保育事業、又は地方自治体が運営費支援等を行っている認可外保育施設から確保できることとなっています。

全国に先駆けて特区小規模を開設した大阪府堺市では、家庭的保育事業等と協定を締結することにより、家庭的保育事業等の卒園児を優先的に受け入れることができるとしており、既存の小規模保育事業に近接した場所に特区小規模を開設し、日頃から保育について連携協力を行っているため、卒園後の移行もスムーズです。

保育所や幼稚園、認定こども園と同様に、特区小規模を連携施設として認めて頂くか、第四十二条第5項に追加頂くことを要望いたしました。

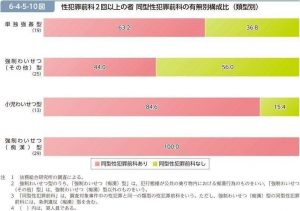

2.わいせつ行為を行った保育士の免許が失効したことを確認できる期間を、教員と同様に40年にすることを要望

保育士は犯罪行為によって免許が取り消されたとしても、2年が経過すると、免許の再取得が可能である旨が児童福祉法第十八条の五に記されています。

一方で、子どもに対する性犯罪は極めて常習性、再犯性の高いものです。法務省の調査では、小児わいせつで検挙された犯罪者の84.6%が、小児わいせつの前科を持っていたことが明らかになりました。(参照元:平成27年版犯罪白書, 法務総合研究所)

さらに、小児性愛障害の専門家である斉藤章佳氏らによって、小生性愛障害を持つ者は、性嗜好が職業選択の基準となっており、免許が取り消されても、子どもと関われる別の現場に転職したり、元の保育士に戻っていたりする可能性が指摘されています。

この問題は、教育分野でも長く指摘されてきました。現行法では、教員免許が取り消されても3年後には再取得が可能で、教員の処分歴を検索するデータベースでも情報が開示されなくなっていました。しかしこのほど、文部科学省はわいせつ行為などで教員免許を失効したことを確認できる期間を40年に延長する方針を示しています。

子どもたちを性犯罪から守るため、保育士の欠格事由について教員と同等に引き上げることを要望いたしました。

3.コロナ禍における、保育所監査の簡略化・分散化・オンライン化を提案

今年度、コロナ禍においても、保育所監査が通常通り実施されています。長時間の対応を迫られている実情に関し、保育所側の負担が大きいため一部簡略化・分散化・オンライン化などの対応を含めた配慮を依頼しました。

保育現場は、エッセンシャルワーカーとしてコロナによる自粛要請期間も含め、開所をしています。現在も感染者クラスタが生まれないよう細心の注意をもって開所をしております。また、2月からの長期戦のため、職員は心労や保護者・行政対応も含め疲弊をしており、特に小規模保育所のような少人数スタッフでの対応には一部限界が出ているところもあります。

感染症対策で職員と在園児以外の保育室出入りを禁じている園もあり、その対策も適正に行っているところです。

しかし、職員室も別室として大きな空間の無い小規模保育所に、監査対応のため、行政の職員が入れ代わり立ち代わり多数出入りすることで危険を増している現状があります。特に午睡現場チェックや給食室等の立ち入りは今、この時期に取り立てて行うことが適切であるか疑問を感じざる得ません。

そこで、監査の簡略化・分散化、オンライン化等の検討を提案致しました。

- 監査の簡略化・分散化

- 例えば書類チェックなどは毎回同じものを書面で確認するのみで、現場でする必要はないのではないかと考えます。場合によっては役所に園スタッフがお持ちしたり事前に提出して、一通りチェックするなども可能ではないでしょうか。

-

- 保育室に見に行くべき行政職員は、現場チェックの人間だけに絞るなどの対応を検討ください。最低でも前日にPCR検査を受けた方のみでの訪問対応を求めます。

-

- 緊急でない検査項目を絞るなど、時限的な対応もご検討ください。

- オンライン化

- チェックする書類の大半は、すでに役所に提出しているものであったり、ICT化されているにもかかわらずわざわざ監査用にプリントするものばかりです。印鑑の確認であれば、場所は必ずしも現場である必要はありません。認可保育所における施設調査書のようなものをオンラインで確認し、疑義があったり確認したい項目だけを箇条書きにして事前に通告いただくなどの形であれば、監査自体のオンライン化・時短化も可能なのではないかと考えます。

4.指導監査における原本主義(印鑑主義)の変更を要望

印鑑主義が保育の効率化の阻害要因になっています。

現在の実態としては、印鑑主義のため、全ての領収書、手紙、書類に園長決裁確認印をつくよう指導されていますが、シャチハタ印よりも電子決裁システムの方が正確で錯誤がなく、ごまかしもききません。不正防止の観点からも、現在の「園長印がついてあればよい」という指導自体が適切なのかも問われています。

役所から発行された書類の原本を確認に来るというのも本当に必要なプロセスなのでしょうか。役所内における発行済原本の控えの確認やナンバリングによる電子的管理はできないものでしょうか。

役所の運営費なども含めすべての書類に理事長印を求められ、その印を押すために役所で全施設長が出向かなくてはいけないなどの非効率が常態化しており、保育施設運営上の本質的ではない業務が多くなっております。

昨今、印鑑の廃止も含めたペーパレス化、ICT化が著しく進んでおり、保育現場も例外ではありません。国の行政現場における印鑑主義の改善に合わせ、保育の印鑑主義の変更を要望いたしました。

5.保護者の保育申請電子化、施設の入所調整電子化を要望

マイナンバーカードや、確定申告なども電子化されている昨今において、施設運営のみならず、保護者の書類も電子的にできるものが多く、認印や窓口提出などを簡略化は可能かと思います。保護者の保育申請電子化、施設の入所調整電子化を要望致しました。

6.居宅訪問型障害児保育の公定価格引き上げを要望

居宅訪問型保育事業(障害児向け)は、障害、疾病等で保育園に通うことができない医療的ケア児を1対1で保育する精度です。

国の公定価格では、障害児を保育する場合には約4万2千円/月額が加算されていますが、これでは事業は赤字続きで運営が成り立ちません。

なぜなら、医療的ケア児を保育するためには、専門のスタッフを採用し、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアができるよう、2ヶ月をかけて育成を行う必要があり、胃ろう・腸ろうなどを使用している医療的ケア児の場合は、保育士だけでなく看護師による見守りやバックアップが必要で、人手も労力もかかることから高コストにならざるを得ず、年間で3,500万程度の赤字となっています。

出典:内閣府HP 令和元年12月10日 第50回子ども子育て会議配付資料

この制度設計では、障害児に対して居宅訪問保育を提供する財務的インセンティブが働かず、事業者は一向に増えません。このままでは、医ケア児の保育の道も、医ケア児保護者の就労の道も断たれることになります。公定価格の引き上げ検討を要望致しました。

※子ども一人あたりの公定価格60,000円程度の引き上げがあれば、健全な財政のもと安定した運営が可能です。

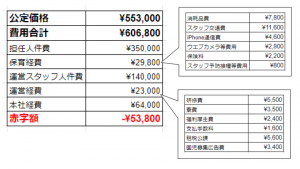

▼(参考)子ども一人あたりの保育にかかる費用合計と赤字額

▼(参考)運営スタッフ人件費の内訳

以下の理由で、子ども一人あたりの運営スタッフを0.4人配置しています。

-

- 園長がいないため、運営スタッフが保育担任の育成、保護者とのコミュニケーションや事務対応を行う

- 生まれてすぐに数ヶ月入院が必要なお子さんがほとんどで、病院退院時から在宅での生活に切り替えるために支援を行う保健師や訪問看護ステーションの看護師、療育施設など、多くの関係者によってお子さんと家族の生活が支えられており、保育を行うにあたり関係者とのカンファレンスを行ったり、地域の保育園との交流保育の実施など、多くの対応が必要となる

詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

子ども・子育て会議: 子ども・子育て本部 – 内閣府(リンク)

子ども・子育て会議(第53回)会議資料はこちら

【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第52回)」駒崎理事長による提言のご紹介

6/26に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第52回)」における、小規模保育に関する駒崎理事長の提言をご紹介いたします。

1.シッター等、保育者の性犯罪歴チェックの仕組み導入を提案

今年度に入り、大手ベビーシッターマッチングアプリの登録シッターが性犯罪容疑で立て続けに2人も逮捕されました。1人の性犯罪者は、平均380人の被害者を生んでいるという研究もあり、被害に遭っても親にも言えず、心にトラウマを抱えてしまっている子どもたちが多く存在すると思われます。

海外では、子どもを性犯罪などから守るための仕組みが導入されています。

例えば、イギリスでは、子どもと直接関わる保育士やベビーシッターなどとして働くためには、DBS(Disclosure and Barring Service)という政府部局が発行する犯罪歴証明書が必要です。

雇用者である保育所やベビーシッター事業者は、この証明書により、性犯罪などの犯罪歴がないかチェックした上で採用することができます。ベビーシッター等の保育者による性犯罪がこれ以上繰り返されないように、「性犯罪歴照会システム」(日本版DBS)を早急に導入していただきたいと考えます。

内閣府はベビーシッター補助の対象事業者が事故等を起こした際に、是正勧告をし、是正がなかった場合に対象から除外する等のルール作りを要望いたしました。

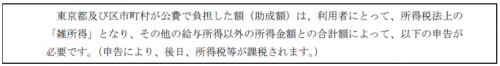

2.所得税法第9条に定められる「非課税対象」に「保育費用」の追加を要望

所得税法は第9条において課税がされない例外規定を設けており、学費関係や障害者給付などについて課税が免除されていますが、「保育費用」は対象外です。平成23年に成立した子ども子育て支援法などにおいて、「保育にかかる費用は非課税とする」旨の文言が入りましたが、これは内閣府の事業にのみ適用され、地方自治体が行う施策は対象外となっています。

【子ども子育て支援法】

![]()

東京都が共働き世帯を応援する施策として実施している「東京都ベビーシッター利用支援制度」では、

利用者への助成金が、その利用者の所得扱いになって課税されています。

↑東京都福祉保健局HP ベビーシッター利用支援制度の説明より

↑東京都福祉保健局HP ベビーシッター利用支援制度「令和2年度利用約款」

利用者が幅広い選択肢の中から子育てと仕事を両立するという環境を後押しするべきと考え、各自治体が工夫して創設した事業において「利用者が受けた助成に所得税がかかってしまう」という状況の是正を要望いたしました。

3.居宅訪問型保育事業に「障害児保育加算」を適用してください

居宅訪問型保育事業(障害児向け)は、障害、疾病等で集団保育が著しく困難であると認められる児童等を対象とした制度です。障害、疾病等のあるお子さんをお預かりする場合、専門のスタッフを採用し、医療的ケアの手技ができるよう育成を行う必要があります。このため、都市部(東京都豊島区、江東区、杉並区、渋谷区等)で待機児童対策として行われている居宅訪問型保育事業よりも、多くの費用がかかりますが、現状は「連携施設加算」のみでしか公定価格に差がない制度となっています。

同じ地域型の小規模保育事業には「障害児保育加算」が存在し、特別な支援が必要な利用子どもの単価に加算される仕組みが存在します。

今年度より千代田区では障害児を預かる居宅訪問型保育事業に対して「障害児等対応加算」が新設されました。同様の仕組みを居宅訪問型保育事業(障害児向け)に追加する等、公定価格の見直しを求めました。

4.アウトリーチ型の子育て支援サービスの充実に向けて、ニーズ・課題の実態調査を提案

新型コロナウイルス感染問題は、社会に大きな影響をもたらしており、特に、子どもと子育て中の人びとに様々な変化や課題が現れています。緊急事態宣言が発令され、保育の利用自粛が続く中、多くの親子が家に閉じこもらざるを得なくなりました。

その結果、児童虐待のリスクが高まり、小規模保育の現場でも、気になる子ども・保護者への声かけなど、保育ソーシャルワークの観点から取り組みを続けています。

一方、育児支援ヘルパー、養育支援ヘルパー、ひとり親支援ヘルパー、またいくつかの自治体で取り組まれている産前産後支援ヘルパーなどの訪問型支援については、緊急事態宣言が発令された期間においても、必要とされる家庭に対しヘルパーは細心の注意を払いながら対応しました。

施設型保育の利用自粛が続く中での最後の支援の砦となって、各種子育て支援ヘルパー派遣事業は継続されています。一方で対応できる事業者の少なさ、人材確保の課題は存在します。

子ども・子育て会議では、すでに子ども子育て支援計画の新たな5年をスタートする年ではありますが、今般の新型コロナウイルス感染問題を機に起こっている、子ども・子育て支援に関する課題をとらえ、より効果的な計画を策定するため、「アウトリーチ型の子育て支援に関する実態調査(利用者およびサービス提供者を対象)」の実施を提案いたしました。

5.公定価格の土曜減算の閉所に関する具体的な通知を出してください

保育所等を土曜日に閉所する場合の減算調整について、閉所日数に応じて段階的に減算する仕組みに見直されましたが、自治体により閉所の解釈にばらつきが見られる状況があります。

利用希望がないといった理由により土曜日を閉所する場合は減算となりますが、例えば利用希望があったが直前にキャンセルとなった場合も、利用者がいないという理由で減算する自治体があります。

小規模保育では、そもそもの土曜利用希望者が少なめです。例えば1人の子どもに対応するため、予め保育士2人、調理1人を配置するシフトを組みます。しかし、直前のキャンセルで利用がなくなっても開所する必要があるため、人件費が発生してしまいます。

利用者がいるかいないかに関わらず、利用希望が入ったかどうかで開所・閉所の判断をして頂く運用とする通知の発出を依頼しました。

6.公定価格加算項目のうち、「利用実績によって」加算額を算定する項目へのコロナ対応の補償を全般的とするよう要望

コロナによって登園自粛を求めたことによる影響として、公定価格加算項目のうち、「利用実績によって」加算額を算定する項目への補償が全般的にされていません。

報道や公式回答では、公定価格は満額補償されているので保育士への給与をはじめ、事業者が100%給与を保障するべきという議論がされているところではありますが、実際には減収が見込まれております。

特に、一時預かり、幼稚園型預かり保育、延長保育や病児保育、ひろば事業などの実績に基づく評価については積極的に地域の子育て支援に尽力してきた法人や、規模が小さい小規模保育所においては、少しの加算減でも、運営費上に比率を考えると影響が大きく、規模の大きな認定こども園などでも、実績値の大きな法人は金額が甚大です。

支出のほぼすべては人件費のため、100%を保障するように報道されるのであれば、やはり見込まれていた利用者数(例えば昨年度実績や定員等での酌量)に見合う補償ないし、みなし実績とする必要があると考えます。公定価格加算項目のうち、「利用実績によって」加算額を算定する項目への補償を全般的としていただけるよう依頼いたしました。

7.保育所や学童保育の職員への慰労金支給を要望

緊急事態宣言下、新型コロナウイルス感染防止のため、学校は休校措置を取りましたが、保育所や学童保育は、医療従事者や社会の機能を維持するために就業継続が必要な方々の子ども等を預かるため、開所していました。

令和2年度二次補正予算では、医療機関の医療従事者及び職員に対しては、感染リスクと厳しい環境の下で、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることから、慰労金が支払われることになりました。

また、介護施設・事業所に勤務する職員に対しても、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めたことから、慰労金が支払われることになりました。

一方、保育所や学童保育の職員は、自らの感染リスクを感じながら、子どもたちに絶対に感染させないように細心の注意を払って、懸命に保育サービスを継続していたにも関わらず、慰労金が支払われないのは公平性に欠けます。

「クラスターの発生率は、他の福祉施設に比べると低く、死亡例も少なくて軽症者が多い」とのことですが、実際クラスターが発生していても子どもは無症状、軽症、もしくはみずから体調不良を訴えることができません。見た目や検温だけでは分からないこともあり、その中で保育従事者は介護従事者同等の感染リスクにさらされています。介護も保育も重症化リスクは従事者の属性次第であり、なんら変わりありません。

福岡市、大阪府摂津市には、保育従事者の感染リスクを理解いただき、独自に慰労金を支給している事例があります。一部自治体にとどまらず全国で保育所や学童保育の職員への慰労金支給を要望致しました。

8.ひろば事業などの実施方法としてオンラインでの実施も実績として計上できることについて、自治体向けQ&Aの拡充を依頼

コロナ対応により、保育や子育て支援の取り組みが多様化しています。特に、ICT技術を使ったオンライン保育や、オンライン会議の仕組みを使った子育て支援のイベント開催などが増えております。保育事業者も工夫を凝らしてソーシャルディスタンスを取りながらの子育て支援に取り組み始めていると言えるでしょう。

一方で、一部の自治体においてはオンラインでの子育て支援に対し、「ひろば事業」などの実績や企画として認めない例や、「オンラインは行政として推奨していない。公園などで2mの距離を置いて開催するなど考えるように」と指導している例なども散見されます。

我々保育現場としては、ICTを活用した取組については、コロナ感染のリスクを抑えながら人のつながりを維持することに非常に有効と考えており、むしろ推奨されることと考えています。ひろば事業などの実施方法としてオンラインでの実施も実績として計上できることについて、自治体向けQ&Aで示してもらえるよう依頼しました。

9.コロナの影響による失業者に対し、保育認定の延長を柔軟にできるように自治体への通知発出を依頼

コロナの影響によって失業者が増大を始めており、更なる深刻化も予想されています。雇用情勢は不透明なままであり、保育所等の保護者の中にも失業をはじめ大きな不安を抱えている方も増えてきました。

昨年度の、「保育新制度5年目の見直し」において、改めて求職事由による認定は90日という原則が確認されており、延長も慎重にするよう指示されています。現在の情勢を鑑み、今年度の認定に関して猶予期間を長めにとっていただくことなどの配慮を行うことを各自治体に通知していただくことを要望しました。

詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

子ども・子育て会議: 子ども・子育て本部 – 内閣府(リンク)

子ども・子育て会議(第52回)会議資料はこちら