【報告】令和6年度 こども家庭庁の審議会での提言のご紹介

令和6年度、駒崎理事がこども家庭庁の下記審議会に参加し、提言した内容の一部をご紹介します。

●子ども・子育て支援等分科会(第6~9回)

●こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会(第1~4回)

●保育人材確保懇談会(第2回)

1.こども誰でも通園制度について

令和6年6月に成立した「こども誰でも通園制度」について、その詳細が話し合われ、弊会からも提言をしました。

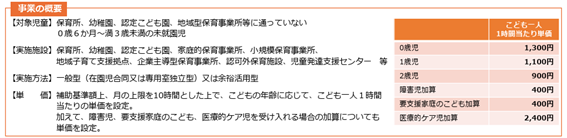

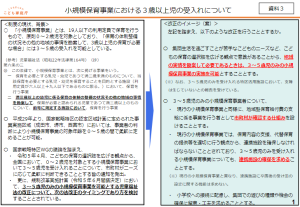

(1)補助単価

こどもひとりあたり一律1時間あたり850円とされていた単価について改善を求めてきました。また、制度の安定的な運用のため、1時間あたりの利用に紐づかないベースの運営費の補助を求めてきました。

【課題】「1時間あたり」の補助だけでは事業者は安定した運営ができず、こども誰でも通園制度の実施を諦めてしまいます。

【要望】加算をもうける、ベースとなる運営費を補助するなど少なくとも公定価格と同等の収入を得られる仕組みにしてください。

(2024年10月30日第3回検討会構成員提出資料より)

その結果、12月27日に示されたこども家庭庁令和7年度予算案において

◎障害児(400円)に加え、医療的ケア児(2400円)・要支援家庭(400円)に加算が措置されました。

◎年齢ごとの単価が変更になりました。(0歳1,300円、1歳1,100円、2歳900円)

(資料2 令和7年度こども家庭庁当初予算案(参考資料)(PDF/7.4MB) より)

補助単価は当初より増額となりましたが、安定的な運営のためのベースとなる補助については、今後も要望していきます。

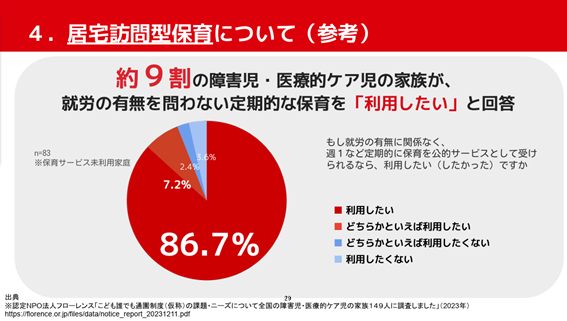

(2)居宅訪問型保育(医ケア児・障害児等への対応)

【課題】現時点(※令和6年9月)で、居宅訪問型保育は、こども誰でも通園制度の対象となっていません。フローレンス実施の障害児・医療的ケア児の保護者アンケートでは9割が「就労の有無を問わない定期的な保育」を望んでおり※、居宅訪問型保育は、親子だけの閉塞した時間・空間に「保育のプロ」が入ることで、遊びや刺激によってこどもの育ちを支えることができると考えます。

(※認定NPO法人フローレンス「こども誰でも通園制度(仮称)の課題・ニーズについて全国の障害児・医療的ケア児の家族149人に調査しました」(2023年))

【要望】「こども誰でも通園制度」は、すべてのこどもを対象にした制度です。だれも置き去りにしないよう、居宅訪問型保育を対象としてください。

(2024年9月26日第2回検討会構成員提出資料より)

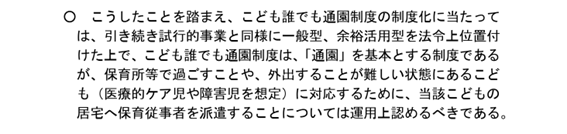

◎保育従事者を「居宅に派遣する運用」が可能になりました

(こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会における取りまとめ(PDF/350KB)より)

運用上、「こども誰でも通園制度」の対象となる園から、保育従事者の派遣を認める。しかし、「居宅訪問型保育事業」は引き続き「こども誰でも通園制度」の対象外。ということになります。実際に利用者のニーズに合った制度として運用していけるのか、ひきつづき注目し、要望していきます。

また、居宅訪問型保育に限らない、通園が難しいこどもへの支援策も要望しています。

【課題】

(1)家族の事情によって送迎が難しい場合

こども本人に障がいや疾患がなくとも、保護者に慢性的な疾患があったり、疾患や障害により外出の難しいきょうだいがいる場合、保護者が外出が難しかったり、障害のあるこどものケアから離れられないことがあります。

(2)こども本人に医療的ケアがある場合

未就学のこどもの場合、通園、通所についての移動支援制度がなく、基本的に保護者が担うのが現状です。

【要望】

登園を希望しているにもかかわらず、既存の支援では移動手段がないために、登園が叶わないおそれがあるこどもも、「こども誰でも通園制度」の利用につながるような仕組みの整備をお願いします。

(令和7年3月4日第9回 子ども・子育て支援等分科会構成員提出資料より)

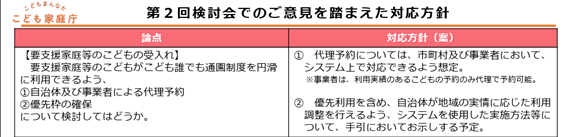

(3)総合支援システム(要支援家庭への対応)

【課題】「こども誰でも通園制度総合支援システムのイメージ」が示されましたものの、要支援家庭の預かりの際に必要な、事業所と市区町村の連携の記載がありません。要支援家庭を考慮に入れず、利用者の決定方法や利用申請ルートが全国で固定化されると必要な支援が届かないおそれもあります。

【要望】事業者と市区町村の連携が可能となる、予約システムにしてください。

例

①利用者の決定方法:先着順ではなく要支援家庭等を受け入れる枠を確保できる仕組みが必要

②利用申請ルート:行政や園が要支援家庭を見つけた際に、申請を代行できる仕組みが必要

(2024年9月26日第2回検討会構成員提出資料より)

◎要支援家庭への代理予約、優先利用ができるようになる方針が示されました

(第3回検討会資料 資料5:総合支援システム(PDF/1.2MB)より)

(4)受け入れ可能年齢

現状、「0歳6ヶ月~満3歳」とされている受け入れ可能年齢について、変更を求めています。

【課題】0歳6ヶ月未満のこどもへ虐待等を未然に防ぐには、量・質の面から十分とは言い難い状況です。既存事業(通常保育、一時預かり、伴走型相談支援や産後ケア事業)と「こども誰でも通園制度」を併存させ、親、こども双方への重層的な支援とすることができないでしょうか。

【要望】0歳6ヶ月未満の場合は、親子通園や慣らし保育を条件として、受入可能な園だけでも、受け入れを認めてください。

(2024年12月26日第4回検討会構成員提出資料より)

この要望については、国の対応に変化はなく、今後も要望を続けていきます。

(5)利用時間

かねてからアンケート調査や、検討会でも「足りない」と指摘されていたこどもひとりあたりの利用時間10時間/月について、独自に拡充している自治体の事例を示し、国制度での拡充を求めてきました。

【課題】独自に利用時間を上乗せしている自治体の費用は、各自治体が負担しており自治体間の格差を広げています。

【要望】利用時間を上乗せしている自治体に、「追加補助」による支援をお願いします。

(2024年6月24日第1回検討会構成員提出資料より)

こちらの要望についても、国の対応に変化はなく、今後も要望を続けていきます。

2.そのほかの子育て政策について

主にこども子育て等支援分科会にて提言してきた内容になります。

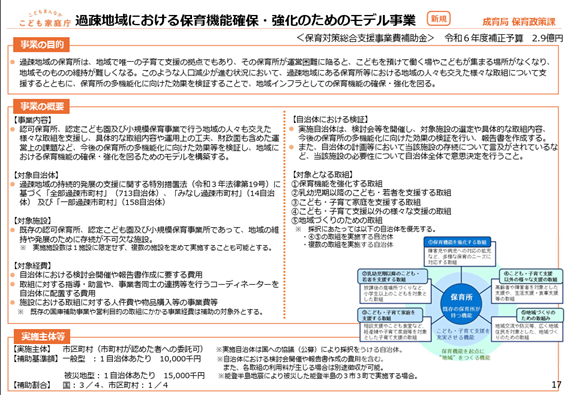

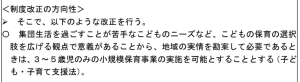

(1)保育の多機能化

小規模保育協議会がこれまで訴えてきた「保育園多機能化」について、

◎令和6年度補正予算で過疎地の保育所の多機能化モデル事業ができました(新規)

(令和6年度こども家庭庁補正予算の施策集(令和6年12月17日)(PDF/3.7MB)より)

今後は過疎地以外でも実施が可能となるよう要望すると共に、具体例として福祉避難所としての活用を提言しています。

・保育園多機能化のための補助を過疎地域以外にも拡大してください

【課題】経営悪化による保育園の突然の閉園は、都市部でも起こっています。保育園が定員割れで潰れてしまっては地域の親子への支援ができません。

【要望】保育園を多機能化するための補助を、過疎地域以外にも拡大してください。

(2024年12月19日第8回子ども・子育て支援等分科会委員提出資料より)

・こどものための福祉避難所を増やすために、保育園多機能化の一貫として、保育園を福祉避難所にできるような制度を整えてください。

【課題】災害大国である日本において、避難所の環境改善は大きな課題です。特に乳幼児・妊産婦・障害児・医療的ケア児等、生活に特別な配慮が必要な人々(以下、要配慮者)とその家族は、生活環境が整っていなかったり、日常と異なる環境である避難所で長期間過ごすと、健康を害することがあります。こどもたちでも安心して過ごせる場所が必要です。

【要望】各地域にあり、日々こどもが過ごす場所として設計されている保育園は、地域のこどものための福祉避難所として最適です。身近な保育園が、緊急時にも利用できる福祉避難所となることで、地域の親子の安心安全を守ることにつながります。保育園を福祉避難所として活用する場合、その施設を維持するための補助制度(加算)を創設してください。

(2024年10月17日第7回子ども・子育て支援等分科会委員提出資料より)

(2)小規模保育の運営

小規模保育所のよりよい運営のために、以下の要望をしました。

・保育施設の情報公開における「ここdeサーチ」の課題を解消してください。

【課題】情報が不正確であるにも関わらず、施設側に編集権がなかったり、新制度施設や認可外などの公開項目の課題が散見されます。特に小規模保育所は運営費における賃借料補助や施設単位の補助の割合が増大しがちであり、人件費比率などが大型園と大きく乖離した数値が出る場合があります。

【要望】保育施設の情報公開において、正確で公平な施設情報を目指してください。特に、施設類型や規模、法人類型によって測定の基準が異なることに配慮した形での公表を求めます。保護者の判断材料として提供するのであれば、ミスリードになります。情報の正確性と公平性、類型による特性に配慮した提供をしてほしいと思います。

(2024年8月2日第6回子ども・子育て支援等分科会委員提出資料より)

・小規模保育事業で、一定の条件下で施設長の保育従事者との兼任を認めることで、こどもの安全を守りながら保育士の労働環境を改善してください。

【課題】定員19名以下の小規模保育事業では、早朝や夕方にこどもが1名という状況があります。正規職員が少ないことによる働き手の負担や、人手不足でパートの確保が難しいことも課題です。

【要望】小規模保育事業において、こどもが1人になる早朝や夕方に、保育士資格をもつ場合に限り、施設長の兼任を認めてください。

(2025年3月4日第9回子ども・子育て支援等分科会委員提出資料より)

・小規模保育事業で、1歳児配置加算の要件(3)を対象外とする例外を認め、園の配置改善を後押ししてください。

【課題】令和7年度予算案において「1歳児配置改善加算」が措置されました。1歳児の配置改善を進めてくださり、ありがとうございます。しかし、「 施設・事業所の職員の平均経験年数が10年以上」という条件を設けることは、職場環境改善を進めている施設・事業所に対し、特に小規模保育所において、適切ではありません。

【要望】小規模保育事業において、配置を改善し、職場環境改善や質の高い保育に取り組む意欲のある事業所から、機会を奪わないでください。1歳児配置加算の条件(3)について、平均の影響が大きい小規模保育事業や職員数が一定数以下の施設では、対象外としてください。

(2025年3月4日第9回子ども・子育て支援等分科会委員提出資料より)

・小規模保育事業にS型を創設することを提案します。

【課題】全国的な保育ニーズが減少傾向に転じる中、すべてのこどもに保育をうける権利を保証するためには、今後は地域ごとのより細かいニーズ(マイクロニーズ)に対応する、スピーディーな立ち上げと撤退が可能な保育形態が必要です。

【要望】そこで、小規模保育事業でも、既存の3類型(A~C型)の他に、定員2~9名で、施設要件にとらわれない新たな類型「小規模保育事業S型」を追加することを提案します。保育の質を担保するために、職員全員が保育士資格を持つこととします。

(2025年3月4日第9回子ども・子育て支援等分科会委員提出資料より)

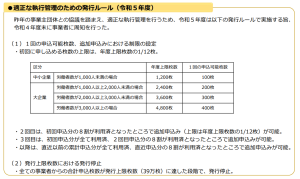

(3)保育士等の処遇改善

保育士の処遇改善についてもより実効性のある内容となるよう提言しています。

・保育士等の処遇改善について2つの提言

(1)算定方法を「在園児数×単価」ではなく「定員×単価」にしてください。

【課題】基本分単価は、認可定員ではなく在園児数(実際に保育園に在籍しているこどもの数)をもとに計算されます。この算定方法では、定員割れしている施設においては処遇改善の効果が限定的になってしまいます。

【要望】処遇改善は、在園児数ではなく定員に連動する仕組みにしてください。

(2)処遇改善によって、認可保育園等の保育士と、それ以外で働く保育士の格差が広がらないようにしてください。

【課題】国の処遇改善等加算は公定価格を通じておこなわれ、施設型給付に基づく認定こども園、幼稚園、保育所等が対象です。一時預かり事業・病児保育事業・放課後児童クラブ等には、国の処遇改善の基本分単価等の引上げは適応されますが、処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの部分は適応されず、同じ資格を持っていても、働く場所で格差が生じています。

【要望】保育士という専門性を持つ人材が、あらゆる子育て支援事業において役割を発揮するためにも、処遇改善によって、認可保育園で働く保育士と、それ以外の保育士の格差を広げない仕組みにしてください。

(2024年12月19日第8回子ども・子育て支援等分科会委員提出資料より)

弊会では、今後もすべてのこどもによりよい小規模保育の形を実現するため、政策提言をつづけていきます。

それぞれの提言について、詳細はこども家庭庁HPを御覧ください。

発言の様子はこども家庭庁のYouTubeでもご覧いただけます。

子ども・子育て支援等分科会

第9回(令和7年3月4日)

第8回(令和6年12月19日)

第7回(令和6年10月17日)

第6回 (令和6年8月2日)

こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会

第4回(令和6年12月26日)

第3回(令和6年10月30日)

第2回(令和6年9月26日)

第1回(令和6年6月26日)

保育人材確保懇談会

第2回(令和6年11月29日)

【報告】こども家庭庁「子ども・子育て等支援分科会(第5回)」提言のご紹介

2024/2/19に開催されたこども家庭庁「子ども・子育て支援等分科会(第5回)」における、駒崎理事の提言をご紹介いたします。

◎こども誰でも通園制度について

(2)事業者による手挙げを可能にしてください

(1)委託料の見直しを行ってください

【背景】

- 12月7 日の事業者説明会において、委託料はこども一人1時間あたり850円を基本とすることが公表されました。利用者負担分(1時間あたり300円)を含めても、事業者の収入はこども一人1時間あたり1,150円です。事業者にとっては、事業への手挙げを躊躇う水準です。

こども家庭庁「こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業に関するオンライン説明会」(令和5年12月7日)説明資料より

- この金額は、週6日、朝から晩まで隙間なく「こども誰でも通園児」の利用を確保し、空き定員枠をすべて埋める前提なのではと懸念しています。

- 乳児9名をお預かりするケースで試算したところ、仮に空き定員枠が7割程度埋まった場合(=稼働率7割)でも、年間収入は1,700万円弱です。

【計算式】1,150円/時(委託料850円/時+利用者負担分300円/時)✕8時間/日(開所時間)✕24日/月(週6日預かり)✕12ヶ月✕9名✕70%(稼働率)=1,669万円/年

- それに対して費用は、園長や栄養士を含めずに、保育士3名のみを雇用するとしても年間1,500万円程度かかります(1名あたり500万/年✕3名)。それ以外にも家賃・光熱費などの運営費に加え、通常預かりに対して事務処理が増えることも考えるととても採算が取れません。

- 例えば20/100地域の小規模保育事業所で9名の乳児を短時間認定で預かる場合、年間収入はおよそ3,200万円です(299,180円/月✕12ヶ月✕9名)。こども誰でも通園制度を利用して預かりを行うと、通常預かりに対して収入が半減してしまうことになります。

- さらに「稼働率7割」という前提も現実的ではありません。類似の既存事業である一時預かり事業の稼働率を見ても、中野区では43%という報告もあり、横浜市の乳幼児一時預かり事業公募資料でも稼働率は5割として試算しています。通常預かりと異なり、当日キャンセルや1日の中で空きがある時間帯があるため、利用者ニーズがあっても稼働率は低くなる傾向にあるのです。

- 近年、待機児童問題が解消に向かう中、空き定員が出る保育所が増加しています。こども誰でも通園制度で適切な水準の委託料が設定されれば、空き定員の出た保育所でも事業を継続することができ、保育の受け皿の確保に繋がります。

【要望】

- この素晴らしい制度を全国の保育施設に広め、できるだけ多くの子どもに保育を届けるため、委託料見直しに向けた継続的な議論をお願いします。

(2)事業者による手挙げを可能にしてください

【背景】

こども家庭庁案では、施行的事業の実施主体は市町村とされており、事業導入のためには市町村の手挙げが必須となっています。

こども家庭庁「こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業に関するオンライン説明会」(令和5年12月7日)説明資料より

- 試行的事業においては、事業者が「こども誰でも通園制度」を実施したくても、自治体が後ろ向きな場合は実施することができません。実際に、NPO法人 全国小規模保育協議会の中でも、自治体が手挙げをしないために実施を断念した事業者が存在します。

- 令和8年度からは「全国すべての自治体で実施予定」と認識しておりますが、各自治体の判断によって実施事業者・施設類型・対象者などが制限される懸念があります。

【要望】

- こども誰でも通園制度を全国のできるだけ多くのこどもたちに届けるため、本制度では事業者による手挙げを可能とし、より多くの園で制度が実施できるようにしてください。

◎企業主導型保育事業について

(2)設置事業者を交えた定期的な議論の場を設定ください

(1)利用定員の1割以上を自社従業員枠にしなければいけないルールを見直してください

【背景】

- 企業主導型保育事業実施者(保育事業者型事業の事業実施者を除く)は、施設の利用定員の1割(小数点以下切り上げ。以下同じ)以上を自社従業員枠の定員として設けなければならないこととなっています。

- 自社従業員枠の定員を1割以上設けなければならないこのルールは、多くの従業員を抱える設置事業者においてはそれほど大きな問題とはならないことが想定されますが、従業員数の比較的少ない設置事業者においては大きな障害となります。

- 自社従業員の利用が1割に満たない場合、保育定員の空きが常時発生することになり、提携企業枠や一般枠で保育ニーズが発生しても、このニーズに応えることができなくなり、保育園という社会的な資源が有効活用されないこととなってしまいます。

【要望】

- 企業主導型保育事業における利用定員の1割以上を自社従業員枠にしなければいけないルールの見直しを検討してください。

(2)設置事業者を交えた定期的な議論の場を設定ください

【背景】

- 企業主導型保育事業は、平成28年度の制度創設以降、政府の「子育て安心プラン」等に基づき、定員11万人分の受け皿整備に向けて取り組まれ、この定員11万人分の定員整備が令和4年度中に概ね達成されました。

- 全国的に待機児童数が減少している現状を鑑みると、企業主導型保育事業は、今後いかに安定的に事業継続を行うか、また企業主導型保育事業を「子育て支援」や「少子化対策」にいかに活用するかといった発展的な事業継続の議論が必要となることが想定されます。

- 企業主導型保育園を安定的に事業継続していくためには、設置事業者の健全な経営が大前提です。一方、設置事業者が健全な経営を行っていたとしても、制度そのものやその運用が非効率だと、事業者の財務的な疲弊や保育園(保育士)に過度な業務負担が課されるような事態を招きます。

- 企業主導型保育事業に関わる事業点検・評価の場として「企業主導型保育事業点検・評価委員会」が設置されており、定期的な評価点検が行われていますが、この委員会では安定的な事業継続の議論はなされているものの、発展的な事業継続の議論はなされていないのが現状です。

- 企業主導型保育事業の設置事業者の中には、新しい発想や、制度運用上の課題を解決するためのアイデアを持ちえた事業者がたくさん存在しますが、発展的な議論を行うための有効な場がありません。

【要望】

- 全国に約4,500か所ある企業主導型保育園をいかに有効活用していくかの議論や、安定的かつ発展的に事業継続を行うための新たな仕組みについての議論、制度運用上の課題をいかに解決していくかの議論を行っていく、設置事業者を交えた定期的な議論の場を設定してください。

企業主導型保育事業の継続・発展に向け、引き続きご検討をよろしくお願いします。

◎3-5歳小規模保育事業実施に制限をかけないでください

【背景】

- 「【参考資料2】子ども・子育て支援等分科会における議論の整理」の資料中に、小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて「地域の実情を勘案して必要であるときは、3~5歳児のみの小規模保育事業の実施を可能とする」と記載があります。

「【参考資料2】子ども・子育て支援等分科会における議論の整理」

- しかし必ずしも自治体が、小規模保育事業の必要性を適切に評価できるとは限りません。

- 例えば人口減少地域では、定員確保が難しいため廃園の危機に直面している大規模保育園が多く存在します。既存の大規模保育園が廃園すると地域の保育の受け皿が一気になくなってしまいますが、小規模園に転換すれば存続できる場合もあります。

- そういったケースにおいても、自治体は状況を認識せずに単純に「待機児童数が少ないため必要なし」と判断してしまう恐れがあります。

【要望】

- 「地域の実情を勘案して必要であるとき」という制限を撤廃し、自治体の誤った判断によって3-5歳小規模保育事業の導入が妨げられないようにしてください。

◎保育所等におけるICT化推進事業の対象を、医療的ケア児に限定しないでください

【背景】

- 「【資料6】保育現場でのDXの推進について」において、「保育所等におけるICT化推進事業」の対象施設は「医療的ケア児を受け入れる保育所」に限定されており、重度心身障害児などの障害児は対象外となっています.

「【資料6】保育現場でのDXの推進について」

- しかし、コミュニケーションツールとなるICT機器を必要とするこどもは、医療的ケア児に限りません。重度心身障害児をはじめ、視覚障害児・聴覚障害児などの中にもコミュニケーションを取るのが難しいケースはあり、それぞれに適した支援を必要としています。

【要望】

- 対象を「医療的ケア児“等”を受入れる保育所」とし、様々な障害特性を持ったこどもたちが広く、コミュニケーションツールの補助を受けられるようにしてください。

詳細はこども家庭庁ホームページをご覧ください。

子ども・子育て支援等分科会: こども家庭庁(リンク)

子ども・子育て支援等分科会(第5回)会議資料はこちら

【報告】こども家庭庁「子ども・子育て等支援分科会(第4回)」提言のご紹介

2023/12/6に開催されたこども家庭庁「子ども・子育て支援等分科会(第4回)」における、駒崎理事の提言をご紹介いたします。

◎保育園の運営を園ごとに譲渡しやすい仕組みをつくってください

【背景】

現状、保育園を他法人に譲渡する場合、認可を引き継ぐことができません。(例外として、株式会社が別の株式会社の完全子会社化するなど、運営会社が変わらない場合は引き継ぎが可能)

そのため、一旦閉園し譲渡先法人で再度開園する手続きを取る必要があります。自治体によっては前例がない等の理由ですぐに対応ができず1年先、2年先の譲渡実施を求められるケースもあります。

【要望】

少子化および待機児童問題の解消によって、将来起こると想定される保育所の大量閉園に備え、保育園譲渡のルールを整備してください、と要望しました。

◎公定価格の賃借料加算や冷暖房費について、算定方法を見直してください

【背景】

賃借料加算や冷暖房費加算の「利用子ども数×単価」の算定方法では、子どもの入所率が下がると補助金収入が減ってしまいます。

建物賃借料や冷暖房費は毎月定額なのに、子どもの数により収入が変動してしまう現在の加算の仕組みでは、今後、保育園等の量的拡充や少子化等により、保育園等の入所率が下がると事業者負担が増し経営を圧迫していきます。規模が小さければ小さいほど影響が大きいため、特に小規模保育事業を運営する事業者にとって非常に深刻な問題です。

【要望】

利用子ども数に応じて施設・事業者側で調整ができない費用に関わる加算については、定員数で算定するように見直してください、と要望しました。

◎改姓前の保育士資格証を、再発行しなくても証明書として使えるようにしてください

【背景】

保育士資格の権利は生涯有効であり、一度取得すれば定期的な更新は必要ありません。しかし「結婚などによる氏名の変更」にあたっては、保育士資格の更新が必要とされています。

保育士資格保持者は女性の方が圧倒的に多く、改姓の手続き負担が重くのしかかっています。自治体監査の際に、旧姓の保育士証について「これは職員本人のものとは判断できない」との指摘を受け、再発行を求められるケースが散見されます。

【要望】

保育士資格証の本人確認は登録番号(ID)で行う仕組みとし、旧姓の書類でも差し支えないように各都道府県に通知を出してください、と要望しました。

◎病児保育室の固定補助金を増額してください

【背景】

共働き世帯が増える中、もはや病児保育は子育て家庭のインフラとなっています。しかし病児保育施設の数は十分に増えず、運営している少数の病児保育室に利用希望が殺到している状況です。

病児保育施設が広がらない要因の一つは、補助金額の低さにあります。病児保育室の補助金の建付けは「固定補助+利用に応じた加算補助」の2段階となっていますが、特に不足しているのが「固定補助」です。

病児保育の利用は見込みが立てづらく稼働が読めない一方で、人件費や施設家賃など多額の固定費がかかります。現状の補助金額ではその固定費をカバーすることができず、赤字になるリスクが高いのが現状です。

【要望】

補助金のうち「固定補助」を増額し、地域貢献の意欲がある法人が病児保育室を開設できるようにしてください、と要望しました。

詳細はこども家庭庁ホームページをご覧ください。

子ども・子育て支援等分科会: こども家庭庁(リンク)

子ども・子育て支援等分科会(第4回)会議資料はこちら

【報告】こども家庭庁「子ども・子育て等支援分科会(第3回)」提言のご紹介

2023/11/21に開催されたこども家庭庁「子ども・子育て支援等分科会(第3回)」における、駒崎理事の提言をご紹介いたします。

◎3~5歳児の小規模保育事業における連携施設の確保について

【背景】

会議資料の中に、「3~5歳児のみを受け入れる小規模保育事業についても、連携施設の確保を求めることとする。」と記載があります。

これまでの小規模保育所は3歳未満児を対象としていたため、卒園後の受け皿として連携施設の確保が必要であったと認識しています。

しかし3~5歳児対象の小規模保育所の場合は当然卒園後の受け皿確保の必要はなく、事業者の状況によっては「連携施設の園庭使用」や「連携施設との合同運動会の実施」のニーズが大きくない場合もあります。

【要望】

無理やり連携施設との合同運動会や園庭使用を小規模保育に強いるのではなく、保育園に限らず、こども家庭センターや地域の子育てひろば、児童発達支援センターなど、その家庭と接点を持つ様々な施設や支援事業者を「連携施設・支援事業者」として設定できるようにしてください、と要望しました。

◎自治体による運用で、小規模保育事業を対象から除外している事業について、小規模保育事業も対象である旨を再周知してください。

【背景】

国の制度上は、小規模保育事業も対象施設に含まれているにも関わらず、自治体の運用によって対象外になってしまっている事業が複数存在します。

例1:地域子育て支援事業

子育て世帯の孤立感や負担の解消のため、地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を実施する「地域子育て支援事業」の対象施設は「概ね10人程度の母子が集える場所を持っていること」と定められており、特に小規模保育事業は対象外という記載はありません。

しかし、一部の自治体では認可保育園・認定こども園のみが実施対象となっています。

例2:医療的ケア児保育支援事業

「医療的ケア児保育支援事業」は、保育所等における医療的ケア児(たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童)の受け入れを支援することを目的として、看護師の配置や保育士の医療的ケア対応研修の受講支援を行う取り組みです。本制度の対象施設は「保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所」であり、小規模保育事業所も含まれています。

しかし、一部の自治体では認可保育所から優先的に導入を開始しているため、現時点では小規模保育事業所が対象外となっています。

【要望】

自治体による運用で、小規模保育事業を対象から除外しているこれらの事業について、小規模保育事業も対象に含む旨を改めて自治体に周知してください、と要望しました。

◎医療的ケア児保育支援事業の対象に、居宅訪問型保育も加えてください。

【背景】

保育所等における医療的ケア児の受け入れを支援する「医療的ケア児保育支援事業」の対象施設は「保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所」であり、障害の特性から通園することが難しい医療的ケア児に対して保育を提供する居宅訪問型保育は対象外となっています。

居宅訪問型保育で医療的ケア児を保育する場合、児の体調管理や緊急時対応のために、保育士に加えて医療的ケアに対応できる看護師を派遣する必要があります。しかし、現状の報酬体系では看護師配置分のコストを賄うことができません。

また、保育士が受講する必要のある喀痰吸引等研修に関する補助も無いため、受講にかかる費用は事業所の持ち出しとなっています。

このまま居宅訪問型保育に対する支援不足が続けば、通園が難しい障害を抱える医療的ケア児の保育の受け皿がなくなってしまいます。

【要望】

「医療的ケア児保育支援事業」の対象に居宅訪問型保育を入れてください、と要望しました。

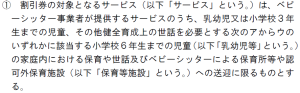

◎こども家庭庁ベビーシッター券について

【背景】

「こども家庭庁ベビーシッター派遣事業割引券」は、企業の従業員がベビーシッターを利用する際に、1回あたり4,400円(1枚2,200円×2枚)、1ヶ月最大52,800円(1枚2,200円×24枚)の補助が受けられる券です。

仕事と育児の両立に悩む子育て世帯にとって大変有意義な支援であり、導入企業・利用枚数ともに右肩上がりとなっています。しかし、制度・システムにいくつか解決すべき課題があるため、4点の要望を行いました。

【要望】

1)予算ショートによる年度途中の発行停止はやめてください

本年10月2日、割引券の発行枚数が予算の上限に達したとして新規発行が停止され、約2週間後の10月17日に発行が再開されました。年度途中での発行停止は、利用者に金銭的な不安を与えるだけでなく、ベビーシッター事業者の事務工数も増加させます。

今後仮に割引券の発行部数が予算を上回った場合は、発行停止ではなく追加予算で対応してください、と要望しました。

2)利用企業ごとの「上限ルール」を撤廃してください

令和5年度より、国から各企業への発行可能枚数に「上限ルール」が設定されました。その企業全体で所有する割引券の8割を使い切らないと次の申込みができないというものです。

資料:こども家庭庁「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業について」

この上限は企業単位に設けられているため、たとえベビーシッター券を使い切った人であっても、社内に使用しない人が一定数存在する場合は翌月の必要枚数が貰えません。「上限ルール」を撤廃し、本来の各個人の利用可能枚数(24枚/月)を使用できるようにしてください、と要望しました。

3)用途を制限せず、習い事の送迎にも使えるようにしてください

現在は、割引券の用途が『家庭内の保育・世話、ベビーシッターによる保育園の送迎』に限定されています。

資料:こども家庭庁「ベビーシッター派遣事業実施要綱」(令和5年5月)

しかし、本事業の目的が「仕事と子育てとの両立に資するこども・子育て支援の提供体制の充実を図ること」であることから考えると、習い事を除外する必然性はないと考えます。使用用途を保育施設への送迎に限らず、習い事の送迎時も使用できるようにしてください、と要望しました。

4)交通費や会費も対象にしてください

現在対象となる料金は「純然たるサービス提供対価」のみであり、交通費や会費は対象外となっています。

しかし、交通費はベビーシッター利用時には必ず発生するものであり、会費(月会費、年会費、更新料)も病児保育などの会員サービスの多くに付随する費用です。交通費や会費(月会費、年会費、更新料)などの利用にかかる費用も対象にしてください、と要望しました。

5)企業・利用者にとって使いにくいシステムを改善してください

現在のベビーシッター券のシステムは、企業の人事担当者の事務負荷が高く、利用者・ベビーシッター事業者にとっても非常に利便性が低い設計になっています。企業・利用者にとってメリットの大きい制度であるにも関わらず、事務負荷の高い仕組みであるために導入のハードルが上がっている状況を改善してください、と要望しました。

◎「こども誰でも通園制度」に関する6つの提言

2024年度から、本格実施を見据えた試行的事業が実施される予定の「こども誰でも通園制度」について、保育事業者の立場から以下6点を提言しました。

(2)基礎自治体単位で利用時間を加算できる仕組みにしてください

(3)キャンセル時にも補助金を受取可能にしてください

(4)居宅訪問型保育も制度の対象にしてください

(5)高リスク家庭を預かるインセンティブがある仕組みにしてください

(6)親子通園は必須要件にしないでください

1)「0歳6ヶ月~」の年齢制限は廃止してください

【背景】

こども家庭庁案では、制度の対象年齢を「0歳6ヶ月~」に限定しています。しかし、0歳前半の時期ほど虐待リスクが高く、支援を必要としています。こどもの虐待死の約半数は0歳児です。

既存の制度として「産後ケア事業」や「一時預かり事業」はあるものの、ともに0歳前半のこどもの受け皿としては不十分です。

【要望】

「0歳6ヶ月~」の年齢制限は廃止してください(少なくとも保育園側が受け入れたいと言った場合においては、それを妨げないでください)、と要望しました。

2)基礎自治体単位で利用時間を加算できる仕組みにしてください

【背景】

会議開催時点(23.11月)のこども家庭庁案では、利用時間の上限を「月10時間」としていました。理由としては「全国の自治体で提供体制を確保するため」とご説明いただきましたが、全国の待機児童数や定員充足率には大きな地域間格差があります。

【要望】

地域ごとの保育園充足率に差がある現状も踏まえて、基礎自治体単位で利用時間を加算できる仕組みにしてください、と要望しました。

※24年1月、こども家庭庁が2026年度の全国展開の際は「月10時間以上を検討している」ことを明らかにしました!

3)キャンセル時にも補助金を受け取り可能にしてください

【背景】

現時点では、補助金に関する具体的な議論は深まっておりません。しかし、事業者としては補助金設計、特に利用者によるキャンセル時の補助金の受け取り可否について懸念しています。キャンセル時に補助金を受け取ることができないと、そのまま事業者の減収につながり、安定した運営継続が難しくなってしまいます。

【要望】

利用者の都合によるキャンセル時にも、国からの補助金が減算されない仕組みにしてください、と要望しました。

4)居宅訪問型保育も制度の対象にしてください

【背景】

重い障害などで地域の保育園等に通えないこどもに対し、保育士が家庭を訪問する「居宅訪問型保育」があります。しかし現状の案では、この居宅訪問型保育は制度の対象外になっています。障害のある子を持つ親の就労には困難が伴うため、就労要件のある通常の保育サービスを利用出来ない家庭は多く存在します。

【要望】

こども誰でも通園制度においても、障害児を置き去りにしないでください、と要望しました。

5)高リスク家庭を預かるインセンティブがある仕組みにしてください

【背景】

高リスク家庭(要支援・要保護家庭)とは、保護者もしくは児童、養育環境などに問題がある家庭や、今後放置すれば虐待の発生する可能性のある家庭を指します。こうした高リスク家庭は一般家庭よりも更に手厚い支援が必要です。事業者に対する追加補助がなければ、高リスク家庭の受け入れが進まないことが懸念されます。

【要望】

東京都保育サービス推進事業補助金のように、高リスク家庭預かりの際は事業者へケアニーズに応じた追加補助をつけてください、と要望しました。

6)親子通園は必須要件にしないでください

【背景】

保育園に慣れるまで時間がかかるこどもへの対応として、「親子通園」を事業者が積極的に取り入れるべきとする意見もあります。しかし、中には「親子通園」が適さないケースもあります。育児不安が強い、慢性的な睡眠不足に苦しんでいるなど、福祉的アプローチが必要な保護者もいます。

【要望】

保育園がそれぞれのご家庭に応じて最適な形を選択できるよう、親子通園はあくまで選択肢の一つとして用意してください、と要望しました。

◎看護師配置加算の設定について

【背景】

保育所で看護師を配置した場合の「看護師配置加算」について、一部の自治体では独自に設定しているものの、国の加算としては認可保育所・小規模保育所問わず設定されていません。

「医療的ケア児保育支援事業」では看護師配置に補助があるものの、自治体が手挙げをしていなければ補助対象になりません。また、保育所で看護師を必要としているのは医療的ケア児に限りません。CVカテーテルを付けている難病児など、医療的ケア児と健常児の狭間にいるこどもたちもいます。

そもそも、いわゆる「健常児」のみの保育所においても、嘱託医との連携、体調不良時の対応、園内の衛生管理や保護者に対する保育指導など、看護師の活躍の場は多岐に渡ります。

【要望】

保育所で看護師を配置した場合の「看護師配置加算」を国として設定してください、と要望しました。

詳細はこども家庭庁ホームページをご覧ください。

子ども・子育て支援等分科会: こども家庭庁(リンク)

子ども・子育て支援等分科会(第3回)会議資料はこちら

【報告】こども家庭庁「子ども・子育て等支援分科会(第2回)」提言のご紹介

2023/10/12に開催されたこども家庭庁「子ども・子育て支援等分科会(第2回)」における、駒崎理事の提言をご紹介いたします。

◎こども誰でも通園制度に関する全国アンケート結果の共有

全国小規模保育協議会の会員であるフローレンスが実施した、「こども誰でも通園制度(仮称)」に関するアンケート調査結果(全国の保育事業者対象)の共有と、提言を行いました。

【共有】

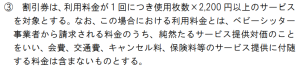

◆1.保育事業者の約9割が「自由利用」よりも「定期利用」での受け入れを支持

「こども誰でも通園制度」の制度設計の大きな論点のひとつである利用形態について、保育事業所へ定期的にこどもが通園する「定期利用」と、一時預かりのように様々な利用頻度で通園する「自由利用」、どちらをより積極的に受け入れたいかを尋ねたところ、「定期利用」の受け入れを望む声が約9割という結果となりました。

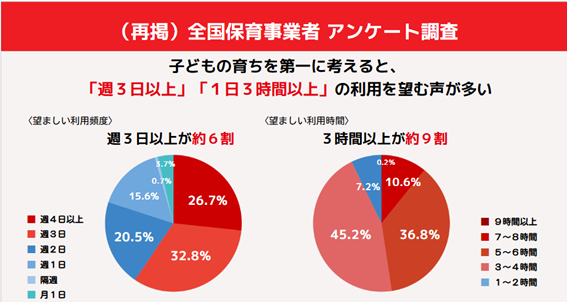

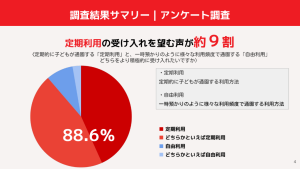

◆2.こどもの育ちを第一に考えた場合の預かり頻度・時間は「週3日以上」6割、「1日3時間以上」9割

「定期利用の場合、こどもの育ちを第一に考えた際に、1人につき望ましい利用頻度・利用時間」を尋ねたところ、利用頻度については「週4日以上」26.7%、「週3日」32.8%と「週3日以上」が合わせて59.5%にのぼりました。また、1日あたりの利用時間については、「3~4時間」45.2%、「5~6時間」36.8%、「7~8時間」10.6%など、「3時間以上」の回答が9割を超えました。

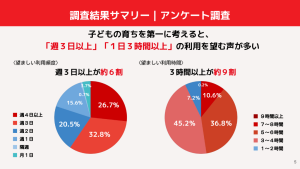

◆3.「こども誰でも通園制度」へ期待する点は、在宅子育て家庭との接点創出

「こども誰でも通園制度に期待すること」を尋ねたところ、「在宅子育て家庭への支援ができる」59.0%、「より多くのこどもに支援が届けられる」38.3%と在宅子育て家庭と接点創出という福祉的な視点での期待が寄せられています。本制度の趣旨である「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備する」ことに対して、前向きに捉えている保育事業者が多いことが伺えます。

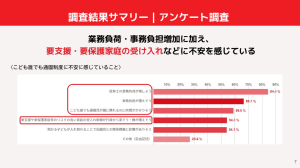

◆4.「こども誰でも通園制度」で不安に感じる点は、「業務負荷」「事務負担増加」に加え、「要支援・要保護家庭の受け入れ」など

「こども誰でも通園制度に不安に感じていること」については、「保育士の業務負荷が増しそう」が84.4%と最多となり、次いで「事務負担が増えそう」66.7%、「こども誰でも通園児が園に慣れるのに時間がかかりそう」59.0%などが続きました。「要支援や要保護家庭等のリスクの高い家庭の受入れ依頼が行政から来そう・数が増えそう」は54.3%でした。

【要望】

「こども誰でも通園制度」の制度設計について、アンケートを活用し提言を行いました。

1)「定期利用」や「自由利用」などの利用形態について、保育事業者が選択できる仕組みにしてください

アンケート結果で定期利用の受け入れを望む声が9割あることを踏まえ、実際に運営する保育事業者が保育しやすい形態での受け入れができるよう、保育事業者が選択できる仕組みにしてほしいと提言しました。

2)月の利用時間は、自治体単位で加算できる仕組みにしてください

会議開催時点(23年10月)でこども家庭庁で検討されている案では、利用時間は「月10時間」が上限とされていました。しかしアンケートでは、利用頻度は「週3日以上」約6割、1日あたりの利用時間については「3時間以上」の回答が9割を超え、「月10時間」を大幅に超える結果となりました。

そこで、地域によって待機児童数や受け入れ体制が異なる状況も踏まえ、「月10時間」を基準とした上で、基礎自治体単位で利用時間を加算できる仕組みを提言しました。

※24年1月、こども家庭庁が2026年度の全国展開の際は「月10時間以上を検討している」ことを明らかにしました!

3)要支援・要保護家庭のこどもの預かりを促進できる仕組みも導入してください

「こども誰でも通園制度」によって通園が可能になる、保育の必要性認定がない家庭の中には、様々な事情を抱えた「要支援・要保護家庭」が含まれます。

こういった高リスク家庭の受け入れが促進される制度の提言を行うとともに、事業者が安心して保育ができるよう体制を整えてほしいと訴えました。

詳細はこども家庭庁ホームページをご覧ください。

子ども・子育て支援等分科会: こども家庭庁(リンク)

子ども・子育て支援等分科会(第2回)会議資料はこちら

【報告】通知により保育園の「子ども食堂」実施を後押し!保育園の多機能化で「地域おやこ園」推進へ

全国小規模保育協議会では、かねてから子ども・子育て会議等で、保育所で子ども食堂等の食支援が実施できるよう、ガイドラインを作成し、保育園の多機能化の推進を後押しするよう提言を重ねてまいりました。

その提言が実り、保育園で子ども食堂など地域に資する活動を行っても良いという通知が、9月7日、こども家庭庁などから全国の自治体などに出されました。

国と自治体で分かれる「目的外使用の禁止」の壁

全国小規模保育協議会では、保育園は就労している親のみが利用できる施設ではなく、地域の親子にも開いた「子どもと親のための包括的福祉拠点」として捉え直し、様々な機能を備えていく「地域おやこ園」を目指しています。

「保育所等の空きスペースを活用して、地域の子育て世帯等が集う場等を設ける」という国が定める保育所保育指針にならい、降園後の空き時間に地域の親子も利用できる子ども食堂を実施し、保護者の負担軽減のほか「孤独な子育て」解消にも役立てる取り組みを進めてきました。

しかし、自治体によっては保育園は保育以外のことは原則として行ってはいけないと考えが根強く、公立の保育園には「目的外使用の禁止」を管理規則で定めている自治体も存在していました。国は保育園を子ども食堂等に使うことを禁じているわけではありませんが、自治体から渋られたり「調味料は園利用分と子ども食堂分を分けて計上する」など厳しい運営を指示されることがあり、全国的な実施が進まない実情がありました。

そこで、全国小規模保育協議会では国に対して、「保育所で子ども食堂等がスムーズに運営できるよう、ガイドラインを作成し国が考え方を示してほしい」と提言してきました。

「保育所は地域の拠点」国の通知のポイントは

そして今回、全国の自治体などに通知が出されました。

「保育所等において地域づくりに資する取組を行う意義」として、次のように書かれています。

●地域において保育所等は、現に利用しているこどもや保護者だけではなく、かつて保育所等を利用していたこどもや地域住民、保育所等において勤務していた職員その他保育所等と連携して活動する地域の主体とも関わり合う存在である。

● そうした場において地域づくりに資する取組を行うことは、こども・子育て支援や生活困窮世帯に対する支援のみならず、高齢者、障害者その他の地域住民の交流拠点に発展することが期待されており、子育て世帯に限らない地域住民の居場所づくり、地域の賑わいの創出等の意味においても意義のあることであると考えられる。

● 特に人口減少地域においてこどもや子育て世帯その他の若い世代が集う場は貴重かつ重要なものであり、保育所等がその拠点となることは、保育所等の多機能化の一つの例である。

※通知「保育所等における子ども食堂等の地域づくりに資する取組の実施等について」

大きくポイントは二つあります。

①施設の業務時間外・休日利用OKと明記されたこと

施設等の業務時間外や休日を利用し、本来の事業に支障を及ぼさない範囲で一時的に子ども食堂等の実施のために保育所等の設備を使用する場合のほか、 保育の提供時間内であっても、令和3年通知1(2)の整理に基づき、定員に空きがある場合において、保育所等の運営に支障を及ぼさない範囲で子ども食堂等の実施のために保育所等の設備を一時的に使用する場合には、一時使用に該当するものであり、財産処分の手続は不要となるため、令和3年通知1(4)で示した取扱いも踏まえ適切な手続を行うこと。

②消耗品費、水道光熱費を園利用分と分けて経理処理しなくてOKと明記されたこと

保育所等において子ども食堂等を実施する際の消耗品費、水道光熱費等の経費について、子ども食堂等の取組の規模が本来の事業に支障を及ぼさない範囲である場合にあっては、保育所等の運営と子ども食堂等の実施とを区分して経理することを要しない。

この通知を受け、保育園での子ども食堂の実施に理解が深まり、実践する園とすべての親子が食をきっかけに繋がれる未来が見えてきました。

今後、小規模保育協議会の会員の園でも、保育園での子ども食堂が実施され、全国でも子ども食堂の事例が増えていくでしょう。

小規模保育協議会では、子ども食堂以外にも保育園を多機能化し、地域にひらいた存在になることを目指しています。これからも引き続き、実践と政策提言を重ねてまいります。

「こども誰でも通園制度」のモデル事業が、いよいよ開始!採択された園で、地域のすべての子どもたちに開かれた「地域おやこ園」の実践へ

全国小規模保育協議会では、かねてから子ども子育て会議等で、「保育の必要性認定」を撤廃し、全ての子どもたちが保育園を利用できるよう提言を重ねてまいりました。

>1.「保育の必要性認定」を撤廃し、全ての子どもたちが保育園を利用できるようにしてください。

「こども誰でも通園制度」が「子ども未来戦略方針」に盛り込まれました!

その提言が実を結び、2023年度から「保育所の空き定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業」が開始される事となりました。

また、2023年6月13日に、閣議決定された「こども未来戦略方針」 の中に、「こども誰でも通園制度」として盛り込まれ、「本年度中にモデル事業を更に拡充させ、2024 年度からは制度の本格実施を見据えた形で実施する」と明記されました。

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付(「こども誰でも通園制度(仮称)」)を創設する。具体的な制度設計に当たっては、基盤整備を進めつつ、地域における提供体制の状況も見極めながら、速やかに全国的な制度とすべく、本年度中に未就園児のモデル事業を更に拡充させ、2024 年度からは制度の本格実施を見据えた形で実施する。

(「こども未来戦略方針」より引用)

モデル事業に採択された事業者で、いよいよ未就園児の受け入れが開始

2024年度の制度化に向けて、今年度から、保育所や幼稚園に通っていない未就園児の0~5歳の子どもを、定員に空きのある保育園で定期的に受け入れる「こども誰でも通園制度」のモデル事業が始まります。仙台市や福岡市など31市区町村の計50施設で試験的な運用を行い、改善点を洗い出して、全国展開に繋げていきます。

全国小規模保育協議会の会員の中でも、モデル事業に採択された事業者が順次受け入れを開始。今回、このモデル事業に採択された全国小規模保育協議会の会員の声をご紹介します。

「このモデル事業が子育て支援として、有効性の高い制度であることを実証するため、現場での実践を踏みながらデータ収集を行いたいです。」

「実践を積み重ねて、その重要性や課題点、制度の活用方法について積極的に発信し、より良い制度につながるよう、保育現場でも実践を続けてまいります。」

「昨年まで小規模保育事業でしたが、今年度より子育て支援カフェを併設した認定こども園としてリニューアルしました。カフェとモデル事業は相性が良いので、より多くの利用に繋がることを期待しています。」

今回のモデル事業を経て、利用者や事業者にとってより良い制度になり、地域に開いた保育園が全国で広まるよう、引き続き全国小規模保育協議会でも必要な取り組みをしていきます。

【報告】保育士「週4勤務」でも常勤に!保育士も柔軟な働き方が選択できる時代へ

全国小規模保育協議会では、かねてから子ども・子育て会議等で、保育士の「常勤」の定義を改め、週4勤務など保育士の柔軟な働き方を可能にし、保育人材確保を後押しするよう提言を重ねてまいりました。

その提言がついに実り、この度、こども家庭庁から保育士を週4勤務でも「常勤」として認めるという通知が出されました。

令和4年4月の保育士の有効求人倍率は1.98倍で、全職種平均の1.17倍と比べると、依然高い水準で推移。保育園は慢性的に人手不足で、特に常勤保育士の採用難が続いています。さらにコロナ禍により、今まで以上に厳しい状況になっていました。

その理由として、保育士の働き方が早朝や遅番勤務もあり家事育児との両立が困難であることなどが挙げられます。またコロナ禍では、在宅勤務などの柔軟な働き方ができない仕事が敬遠されるなどの実態がありました。

厚労省では「1日6時間未満又は月20日未満勤務」の保育士を短時間勤務の保育士としています。よって、多くの自治体では、常勤保育士を「1日6時間以上又は月20日以上勤務」と解釈して運用しています。「1日8時間 週4日(月16日)」勤務する人がいた場合、「1日6時間 週5日(月20日)」の人よりも合計勤務時間は多くなるにも関わらず、前者は常勤保育士とみなされていませんでした。

2022年の「骨太の方針」*においても、多様な働き方の推進を目的とし「選択的週休3日制度」の普及を図ることが示されていたことなどから、全国小規模保育協議会では、保育業界においても、多様な働き方を推進し、保育人材の確保を後押しして下さいと要望していました。

* 経済財政運営と改革の基本方針 2022(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2022/2022_basicpolicies_ja.pdf)

保育士も多様な働き方を選択できる時代へ

保育士の柔軟な働き方が広く認められることで、人材不足が叫ばれる保育業界に、これまで資格を持ちながらも働いていない「潜在保育士」の参入を促進することが期待されます。

通知では、新たに常勤保育士の定義を規定。「月120時間以上で勤務する者」も含められました。例えば、1日8時間で週4回働くと常勤保育士とみなされることになります。保育士も多様な働き方を選択できる職業になることが期待されます。

今後も、全国小規模保育協議会では引き続き、提言活動を行ってまいります。

本件に関する過去の提言内容について

本件に関する過去の提言内容の詳細は下記のリンクよりご確認いただけます。

【報告】小規模保育施設でも5歳児までの預かりが可能に!小規模保育の「3歳の壁」問題解消へ

全国小規模保育協議会では、かねてから子ども・子育て会議等で、大阪府堺市などで導入されている小規模保育の対象を5歳まで広げられる特区小規模保育事業の全国化の提言を重ねてまいりました。

その提言がついに実り、この度、こども家庭庁から小規模保育施設でも5歳児までの預かりを認めると発表されました。

小規模保育事業は、待機児童が一番多い0〜2歳の受け皿として全国の待機児童問題解消に大きく貢献してきましたが、卒園児が再保活しなければならない「3歳の壁」問題が大きな課題として横たわっていました。

そのため、弊会では小規模保育の対象を5歳まで広げられるよう、かねてより提言を重ねてまいりました。

この提言を2016年、国家戦略特区で行い、「5歳まで預かれる小規模保育」制度が2017年9月に実現。全国に先駆けて大阪府堺市などで、特区小規模保育事業(以下「特区小規模」)が開設されました。

当該自治体の方々にヒアリングを行うと、有用性を感じていらっしゃり、今後についても期待度が高いことが伺えていました。

例えば、堺市の小規模保育の入所率データを見ると、卒園後の入園先として3~5歳の特区小規模保育をもつ小規模保育の入所率が105.3%と、非常に高い結果であることがわかります。

<堺市の入所率(令和2年4月)>

特区小規模を持たない小規模保育 84・4%

特区小規模を持つ小規模保育 105・3%

このようなデータをもとに、弊会では3〜5歳の小規模認可保育園を国家戦略特区だけでなく、全国でできるようにすることを度々要望してきました。

その政策提言活動が実り、この度こども家庭庁より「小規模保育施設でも5歳までの預かりを認める」と発表されました。

これまで、小規模保育の大きな課題として横たわっていた卒園児が再保活しなければならない「3歳の壁」問題が解消されていくことが期待されます。

ポスト待機児童時代の保育インフラとして

今後、全国的に少子化が進む中、人口減少地帯では既存の認可保育園のインフラを維持できなくなる地域が多発してくると考えられます。そうなった際に、少人数の保育ニーズがある地域において、狭いスペースでも立ち上げられ、0~5歳児まで保育でき、かつ、家庭的保育・小規模保育事業者等の卒園児の受け皿となれる小規模保育所があれば、地域の保育インフラを維持していける可能性が見えてきます。

今後も、全国小規模保育協議会では引き続き、提言活動を行ってまいります。

本件に関する過去の提言内容について

本件に関する過去の提言内容の詳細は下記のリンクよりご確認いただけます。